【ピアノ】シューベルト「楽興の時 第3番」の詳細分析

► はじめに

本記事では、シューベルトの「楽興の時 第3番 Op.94-3 ヘ短調」を多視点から楽曲分析します。まず、楽曲全体を貫く特徴的なリズムパターンがどのように楽曲構造を形成しているかを明らかにし、次に低音保続(ペダルポイント)技法が生み出す和声的効果を詳しく分析します。さらに、隠されたシンコペーションや休符表現など、演奏表現に直結する要素も取り上げます。

これらの分析手法は、他楽曲の理解にも応用可能な実践的なアプローチです。楽譜を読み解く力を向上させたい方、より深い音楽理解を求める方にとって、貴重な学習材料となることでしょう。

本記事では、楽曲分析をメインにしています。この楽曲の演奏ヒントを学びたい方は、【ピアノ】シューベルト「楽興の時 第3番」演奏完全ガイド を参考にしてください。

► 分析:シューベルト「楽興の時 第3番 Op.94-3 ヘ短調」

‣ 1. リズムパターンで見抜く楽曲構成の分析

· 楽曲の基本情報

作品番号:Op.94-3

調性:ヘ短調(f-moll)

拍子:2/4拍子

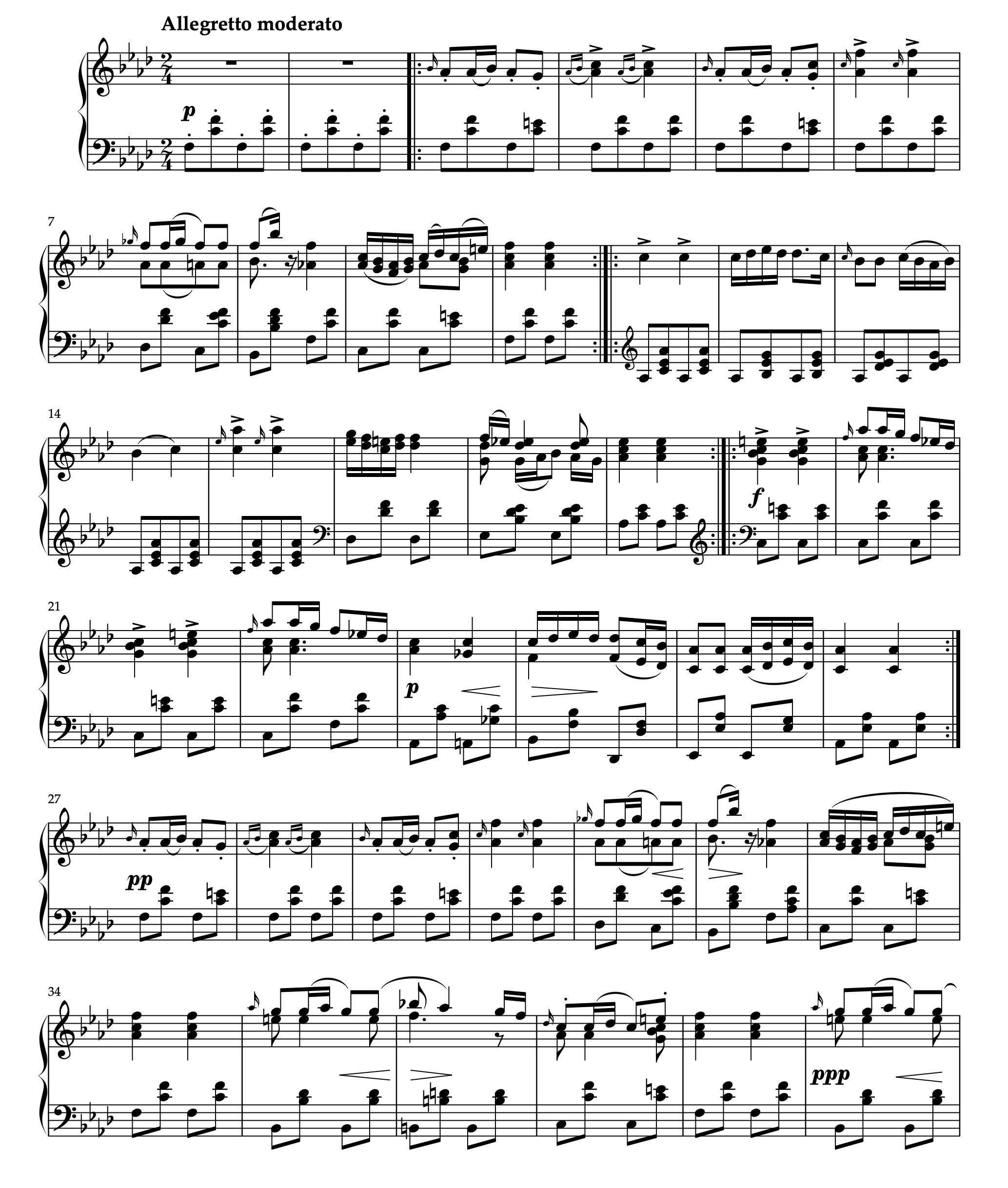

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

楽曲の大きな構成:

・1-2小節:前奏

・3-10小節:Aセクション

・11-18小節:Bセクション

・19-26小節:Cセクション

・27-34小節:A’セクション

・35-44小節:Dセクション

・45-54小節:エンディング

· リズムパターンによる分析手法

特徴的なリズムの抽出

この楽曲では、楽曲の性格上、フレージングを示すための長いスラーは書かれていませんが、その代わりに、以下のファンファーレのようなリズムが構成の細分化のヒントになってくれます。

この楽曲を特徴づける重要なリズムパターン:

譜例(Sibeliusで作成) 4分音符2つのファンファーレ的リズム

このリズムパターンは、以下の役割を果たします:

・構成の区切りを示す目印

・メロディの性格付け

リズムパターンと楽曲構造の関係

譜例(楽曲全体)リズムパターンの出現箇所を赤色で強調した楽譜

・レッドの音符:4分音符2つのリズムが使われているところ

・太い小節線:細分化された構成の切れ目

細分化される部分の最初か最後に必ずレッドの音符が出てきていることに気づくと思います。

主要な発見:

1. フレーズのはじめか終わりに出現

・細分化される部分のはじめか終わりに、必ずレッドの音符が出てきている

2. セクションの性格付け

・2小節単位の構成(A, A’セクション)

・4小節単位の構成(Bセクション)

・混合構成(C, Dセクション)

注目すべき点:

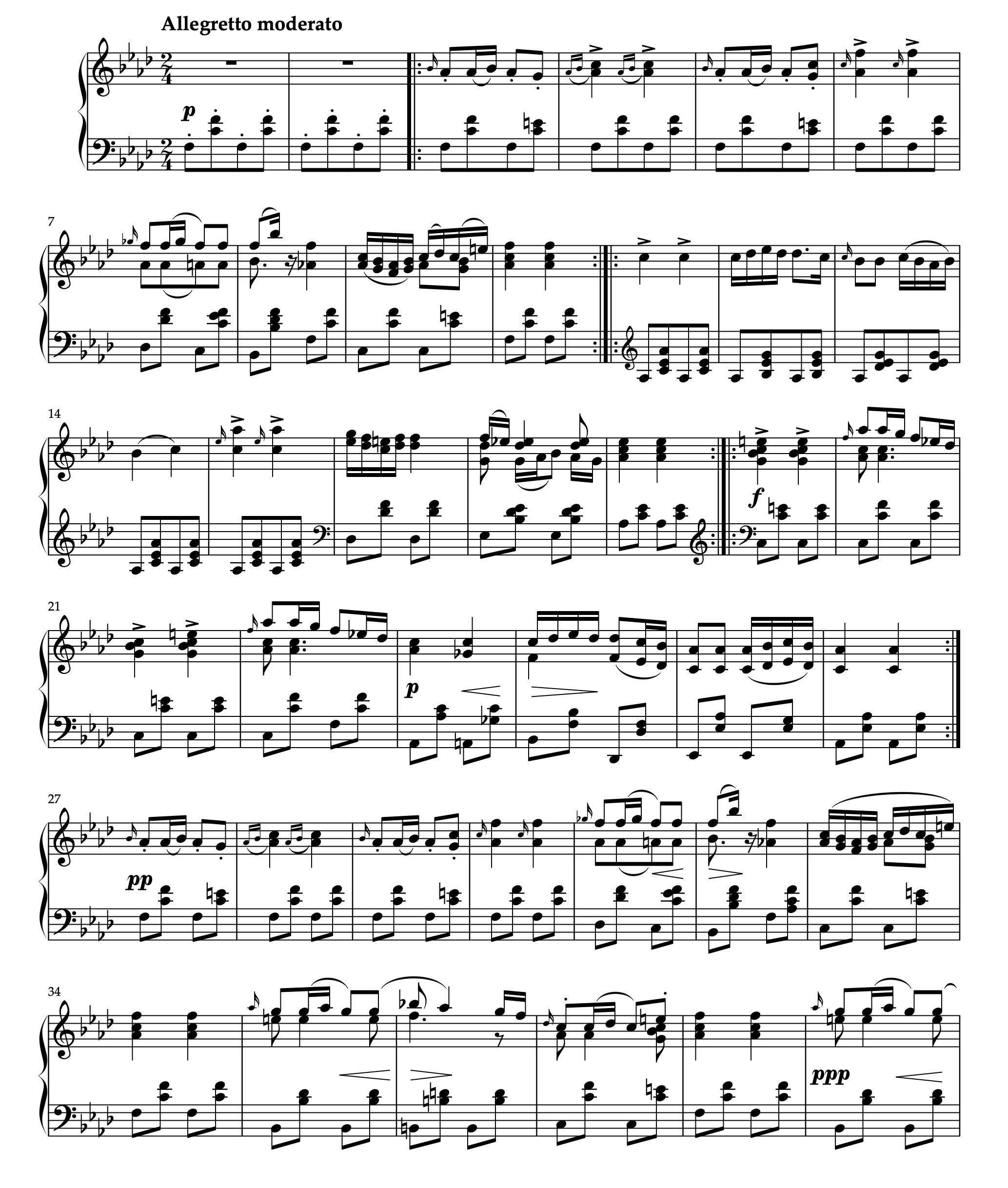

3-10小節(Aセクション)および、27-34小節(A’セクション)

・2小節単位の構成で、どれも後ろの小節に話題のリズムが出てくる

・8小節目、32小節目はやや装飾されているが、明らかに話題のリズムが内包されている

11-18小節(Bセクション)

・11-18小節(Bセクション)では、4小節単位のメロディ構成になっている

・話題のリズムが各4小節のはじめと終わりの両方に出てくる

19-26小節(Cセクション)

・19-20小節と21-22小節は、前の小節に話題のリズムが出てくる

・23-26小節は、Bセクションの時のように話題のリズムがはじめと終わりの両方に出てくる

35-44小節(Dセクション)

・35-38小節は、一番終わりの小節に話題のリズムが出てくる

・39-44小節は、小節の付け足しが行われており、41-42小節が付け足し部分

・39-44小節は、一番リズムの対比による楽曲構造節に話題のリズムが出てくる

45-54小節(エンディング)

・2小節単位の構成で、後ろの小節に話題のリズムが出てくる

・最後の4小節は、4小節ひとカタマリと解釈することも可能

· リズムの対比による楽曲構造

譜例(楽曲全体)

譜例

前項目までの分析で、以下のことが分かりました:

・この楽曲では、4分音符二つのリズムがメロディの特徴であること

・そのリズムが楽曲を細分化するにあたって大きな目印となっていること

そして、これを踏まえたうえで楽譜を眺めると、メロディメイクおよび楽曲構造に関して、もう一つ大きな特徴をつかむことができます。

「音価の細かいリズムのメロディを持った小節とそうでない小節が、対になって登場する」という特徴。

例えば、3-10小節(Aセクション)で見てみると:

・3小節目(細かいリズム)と、4小節目(大ぶりなリズム)

・5小節目(細かいリズム)と、6小節目(大ぶりなリズム)

・7小節目(細かいリズム)と、8小節目(大ぶりなリズム)

・9小節目(細かいリズム)と、10小節目(大ぶりなリズム)

11-18小節(Bセクション)では、 「大ぶり → 細かい → 細かい → 大ぶり」の組み合わせで4小節が形成。

以降も、2種の対照的なリズムが対になって進行していきます。4分音符二つの特徴的なリズムが何度も出てくるからこそ、このような書法が活きてくるわけです。

· まとめ:他の楽曲への応用

この分析手法は以下の場合に特に有効です:

・バロック、古典派、一部のロマン派の作品

・スラー表記の少ない楽譜

・舞曲やスケルツォなど、リズミカルな楽曲

分析の手順:

・繰り返し現れるリズムパターンの特定

・そのパターンの出現位置の確認

・リズムの対比関係の観察

・フレーズ構造の推測

関連内容として、以下の記事も参考にしてください。

‣ 2. 低音保続の基礎分析

· 楽曲の基本情報の再掲

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

楽曲構造概要

| セクション | 小節番号 | 低音保続に関する主要な特徴 |

|---|---|---|

| 前奏 | 1-2小節 | F音による中心になる音の確立 |

| A | 3-10小節 | 主題提示、F音保続の確立(-6小節目の終わりまで) |

| B | 11-18小節 | As音保続による色彩変化(-15小節目の終わりまで) |

| C | 19-26小節 | C音保続による緊張感の創出(-22小節2拍目まで) |

| A’ | 27-34小節 | 主題回帰、F音保続の再確立(-30小節目の終わりまで) |

| D | 35-44小節 | C音保続(41-43小節目の終わりまで) |

| エンディング | 45-54小節 | F音による終結感の強化 |

· 低音保続の構造的分析

低音保続(ペダルポイント)とは、和声の変化の中で特定の音を持続させる作曲技法。この技法は、特に調性音楽において重要な役割を果たし、緊張感の創出や解決、調性の確立などに効果的に用いられてきました。

1. 前半部分(1-18小節)における保続技法

1-6小節:F音保続

・機能:調性中心の確立

・効果:冒頭から安定した響きの土台を形成

・注目点:7小節目での保続音の解放による進行感の創出

11-15小節:As音保続

・機能:響きの色彩変化

・効果:新たな和声的展開の予感

・技法的特徴:平行調の確立

2. 中間部分(19-34小節)における保続技法

19-22小節:C音保続

・機能:f-mollの属音による緊張感の創出

・効果:次のセクションへの期待感の醸成

・注目点:23小節目以降のクロマティックなバスラインとの対照

27-30小節:F音保続(回帰)

・機能:主音による安定感の再確立

・効果:構造的求心力の強化

・形式的意義:主題回帰との関連性

3. 終結部分(35-54小節)における保続技法

41-43小節:C音保続(終結準備)

・機能:最終的な解決への準備

・効果:エンディングへの期待感の増幅

・構造的特徴:小節の付加による時間的延長効果

44-54小節:F音保続(最終確立)

・機能:調性の最終確立

・効果:dim.との組み合わせによる、遠ざかっていくような余韻の創出

・技法的特徴:主音の持続による完全な終止感

· 分析の総括

本作品における低音保続の使用は、以下の3つの主要な機能を果たしています:

1. 構造的機能

・セクション区分の明確化

・形式的統一感の創出

2. 和声的機能

・調性の中心の確立と変化

・緊張と解決の制御

3. 表現的機能

・音楽的期待感の操作

・終結感の段階的な実現

· まとめ:より深い学習のために

本分析で示した低音保続の手法は、他の作品分析にも応用可能です。特に以下の観点からの分析を推奨します:

・保続音の選択と調性との関係

・保続の持続時間と音楽的効果

・和声進行における保続音の機能的役割

低音保続についてさらに詳しく学びたい方は、以下の記事もあわせて参考にしてください。

【ピアノ】低音保続(ペダルポイント)の分析:作曲家たちの意図を読み解く

‣ 3. リズムアクセントの見抜き方

· リズムアクセントとは

リズムアクセントとは、楽曲内で特定の拍や音を強調する技法の一つです。作曲家は以下のような方法でリズムアクセントを作り出します:

・シンコペーション(拍の裏拍を強調)

・リズミックキック(予期せぬタイミングでの音の強調)

・内声部での独立したリズムパターン

これらの技法は、楽曲にリズムの感じ方の変化や躍動感を与え、音楽的な緊張感を生み出す重要な要素となっています。

· リズムアクセントの分析

この楽曲の特徴的なリズムアクセントを見つけるためには、以下の3つのポイントに注目します:

・内声部の動き

・左手の基本リズムパターンとの関係

・楽曲全体における出現位置

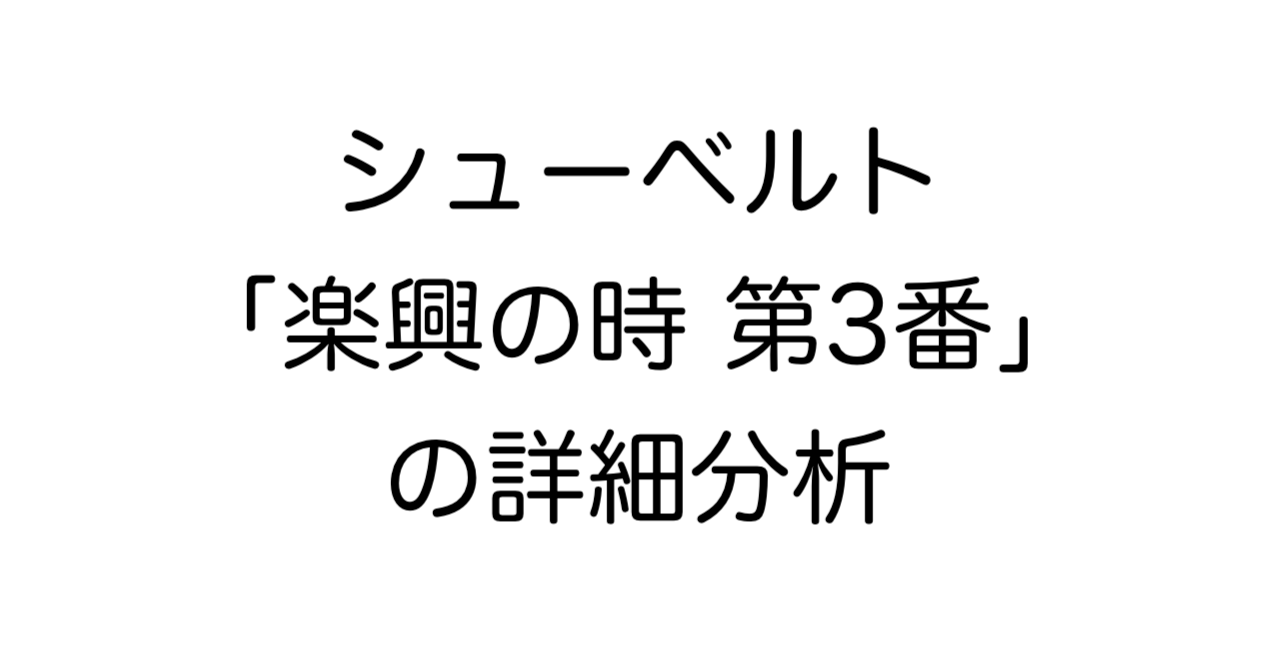

譜例(Sibeliusで作成)

· シンコペーションの特徴:音楽的効果

17小節目以降に現れる内声部のシンコペーションには、以下の特徴があります:

・1拍目裏での軽いリズミックキック

・左手の基本リズムパターンとのズレ

・楽曲後半部での集中的な使用(明らかに楽曲の中盤以降に限定されている特徴)

このリズムアクセントが生み出す効果:

・2拍子の基本リズムに対する緊張感

・広義でのポリリズム的な層の形成

・楽曲構造における区分点としての機能(楽曲の全体構成の把握にとっても必要な要素)

· 実践的な分析手順

Step 1: 基本リズムの把握

1. 左手パートの基本リズムパターンを確認

2. 拍子による強拍・弱拍の位置を理解

Step 2: 内声部の確認

1. 右手パート内の重要な声部を識別

2. 基本リズムとは異なるパターンを探す

Step 3: リズムアクセントの特定

1. シンコペーションの位置をマーク

2. リズミックキックの効果を確認

3. 楽曲全体における分布を把握

· 演奏への応用

このリズムアクセントを活かした演奏のためのポイント:

・リズミックキックのわずかな強調

・左手の安定したリズムの維持

· まとめ

本作品に見られる隠されたリズムアクセントは、以下の点で重要な意味を持ちます:

・楽曲構造の明確化

・音楽的な層の形成

・表現の深化

これらの分析手法を、他の楽曲の理解にも応用してみましょう。

リズムに焦点を当てた楽曲分析をさらに学びたい方は、以下の記事を参考にしてください。

‣ 4. さらなる分析視点:第3音省略・休符表現

この楽曲におけるさらなる分析視点については以下の記事で解説しているので、あわせて参考にしてください:

・【ピアノ】楽曲をより深く理解する第3音省略の効果と分析

・【ピアノ】休符にまつわる表現と譜読みのヒント

► 終わりに

本記事で紹介した分析視点—リズムパターンによる構造分析、低音保続技法、シンコペーション分析、そして第3音省略や休符表現—は、この楽曲を理解するためだけでなく、他の楽曲分析にも応用できる普遍的な手法です。これらの分析技法を楽曲のより深い理解と表現力の向上につなげてください。

継続的な学習により、確実に音楽的観察力が深まります。

【おすすめ参考文献】

本記事で扱った、シューベルト「楽興の時 第3番 Op.94-3 ヘ短調」について学びを深めたい方へ

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【シューベルト 楽興の時 第3番 Op.94-3 ヘ短調】徹底分析

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント