【ピアノ】シューマン「春の歌」に見る印象的な和声変化の分析

► はじめに

本記事では、シューマンの「春の歌」に見られる印象的な和声変化に焦点を当て、彼がどのように聴き手の予想を裏切る和声進行を使用して、春の訪れを音楽的に表現しているかを分析していきます。シンプルながらも、和声感覚が光る作品であり、ピアノ学習者が和声の効果を理解する良い教材となるでしょう。

► 実例分析:印象的な和声変化

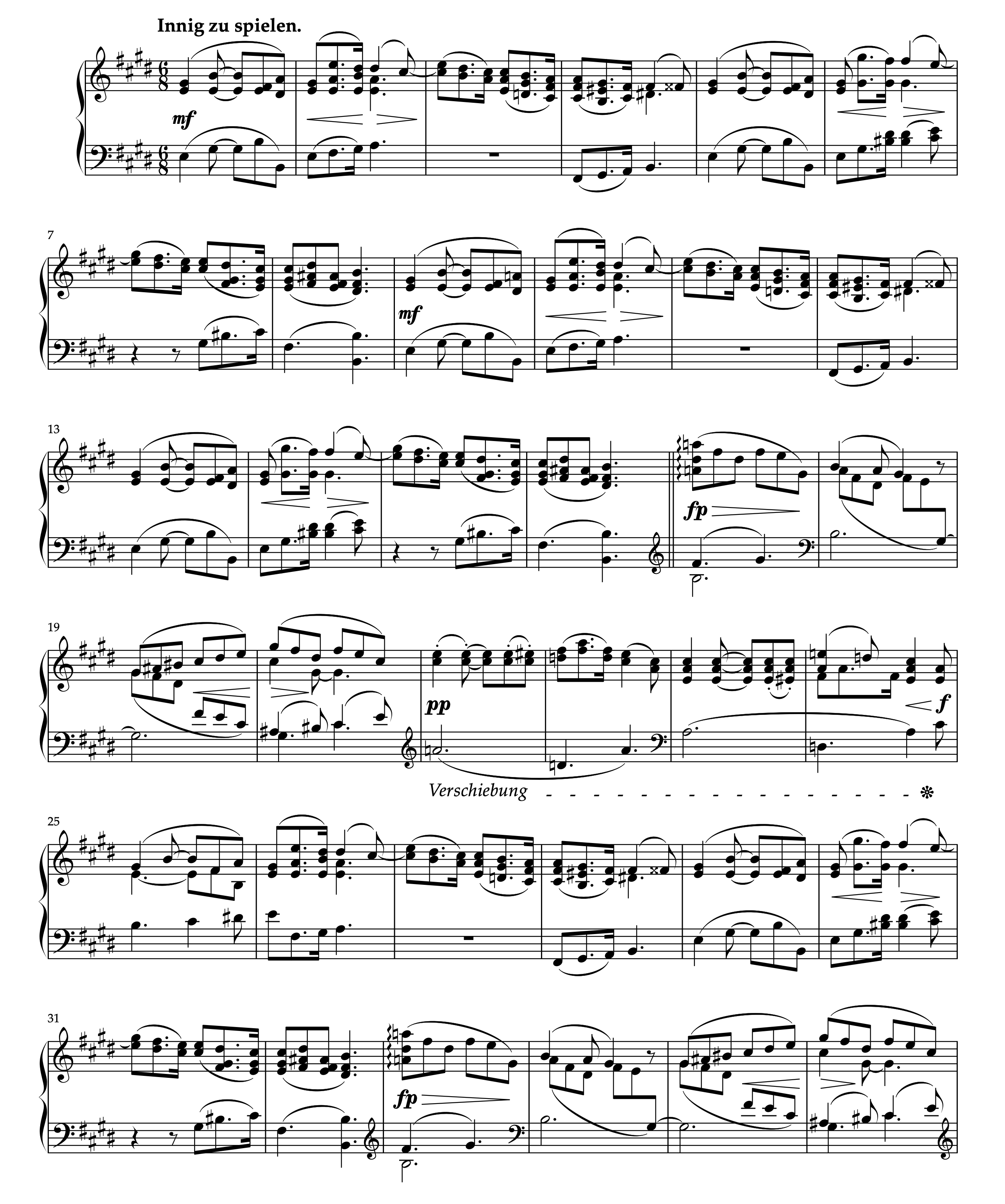

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-15 春の歌」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

21小節目の転調

最初に注目すべき和声変化は21小節目の入りです。20小節まで展開されていたフレーズはcis-mollのⅠ度の和音で一旦落ち着きますが、続く21小節目で突如としてA-durのⅠ度の和音が現れます。

この転調は準備なく突然行われるため、聴き手に意外性をもたらします。しかし、二つの和音は共通音を持っており(E音とCis音)、そのため唐突さを感じさせつつも自然な流れで聴こえます。この瞬間、音楽の色彩が一変し、短調の持つ陰りから長調の明るさへと転換します。これは「春の訪れ」を表現するのにふさわしい和声変化と言えるでしょう。

37小節目の繰り返される転調効果

37小節目でも同様の和声変化が繰り返されます。36小節でcis-mollのⅠ度に落ち着いた後、37小節目で再びA-durのⅠ度へと移行します。

44小節目のピカルディ終止

楽曲の終盤に位置する44小節目には、もう一つの印象的な和声変化があります。曲全体の流れからすると、cis-mollのⅠ度(Cis-E-Gis)に落ち着くことが予想されますが、シューマンはここでピカルディ終止を採用し、「Cis-Eis-Gis」の和音を引用しています。

ピカルディ終止とは、短調における終止の和音を同主調の長三和音(Ⅰ度)に変えて終止する方法。この場合、E音がEis音に変わることで、明るい響きを演出しています。春の色を表現するこの曲にとって、このピカルディ終止は効果的な和音選択となっています。

ここでは完全な終止として楽曲を終わらせるのではなく、ピカルディ終止した「Cis-Eis-Gis」の和音を介して、エンディングとも言える最後の2小節を追加しています。

この楽曲では単音進行の部分はほとんどなく、全体的に和音で進行していきます。つまり、和声変化というものがはっきりと認識されるのが特徴なのです。だからこそ、急に予想外の和声へそれる部分に注目しておき、表現上留意することが必要だと言えるでしょう。

► 演奏上の留意点

・21小節目の転調

・37小節目の繰り返される転調効果

・44小節目のピカルディ終止

特に上記のこの3箇所においては、その印象的な和声の入りで「一瞬の時間」をとって、音色も柔らかくし、転調の空気感を印象的に聴かせましょう。

► 終わりに

「春の歌」のような比較的シンプルな作品でも、和声の変化に注目して演奏することで、音楽的な理解と表現力は格段に高まります。

和声分析は難しく感じられるかもしれませんが、全てのところに和声記号をつける必要はなく、今回取り上げたような重要部分をピックアップして理解するのみでも構いません。このように具体的な曲例を通して少しずつ理解を深めていくことで、次第に音楽の「語法」が見えてくるはずです。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

コメント