【ピアノ】分散和音の見分け方:J.S.バッハ作品を例に

► はじめに

分散和音の分析は、楽曲の構造を理解するうえで重要な要素の一つです。

本記事では、J.S.バッハ「メヌエット BWV Anh.116」を用いて、分散和音の見分け方と分析方法を解説します。

前提知識:

・基本的な和声(Ⅰ、Ⅳ、Ⅴなど)の理解

・音程と和音の基礎知識

・転回形の概念

► 分散和音の分析の基礎

‣ 分析対象と基本情報

J.S.バッハ「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻 メヌエット BWV Anh.116」

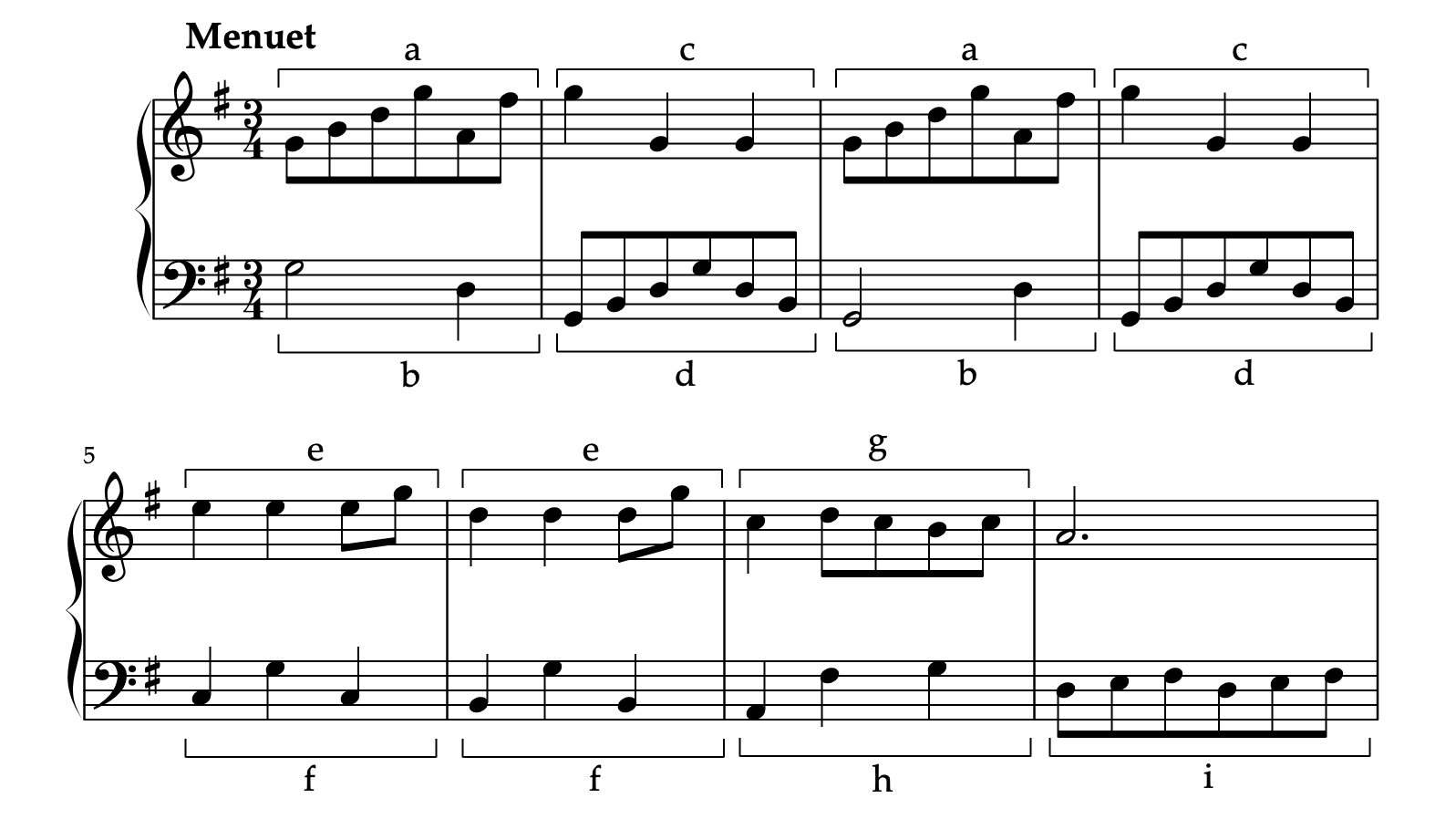

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、1-8小節)

譜例で示したカギマークは解説のための小節区分であり、音楽的な構成単位を示すものではありません。

‣ 詳細分析

分散和音の判断基準:

・和声進行の把握

・音の動きのパターン(順次進行か跳躍進行か)

・両手で弾く音をあわせた時に形成される和声

各部分の特徴を見ていきましょう:

1-4小節

a:分散和音

・1-2拍目と3拍目で異なる和声を形成

・どちらも和音構成音のみで構成

b:分散和音ではない

・左手パートのみを見るとG-durの主和音の分散和音にも見えるが

・右手パートを考慮すると、3拍目のD音はⅤの根音だということが分かる

c:分散和音

・オクターブ跳躍している

・左手パートより、和声はG-durの主和音である

これら2つの条件が揃っているので、分散和音の一種。和音が変わっている場合は、オクターヴ跳躍していても分散和音とは言えないケースもあります。

d:分散和音

・G-durの主和音における分散和音

5-8小節

e:分散和音

左手パートを考慮すると:

・5小節目はⅣ

・6小節目はG-durの主和音の第一転回形

つまり、和声音しか使わずに分散させていると分かります。

f:分散和音

右手パートの音と合わせると:

・5小節目はⅣ

・6小節目はG-durの主和音の第一転回形

つまり、和声音しか使わずに分散させていると分かります。

g:分散和音ではない

非和声音も用いながら順次進行で動いているので、分散和音ではありません。

h:分散和音ではない

一見、分散和音かと思うかもしれませんが、2拍目→3拍目の部分で順次進行があるので、その部分は分散和音ではないことが分かります。1拍目→2拍目は分散しているように見えますが、ここでは右手の音も考慮すると:

・1拍目:Ⅱ

・2拍目:属七の第一転回形

・3拍目:Ⅰ

となっているので、1拍ごとに別の和声のバスということになります。

i:分散和音とそうでないところの混在

右手パートも考慮するとⅤだと分かります。Fis音→D音の部分は分散和音ですが、それ以外の部分は順次進行なので分散していません。

演奏への活用:

・分散和音の部分は、和声感を感じなから弾く

・左手パートに出てくる分散和音では、バス以外の音がバス音よりも大きくならない

・順次進行の部分は、重くならないように通り過ぎる

‣ 分析の実践演習

同曲の別箇所を使って、分散和音とそうでない部分の区別をしてみましょう。

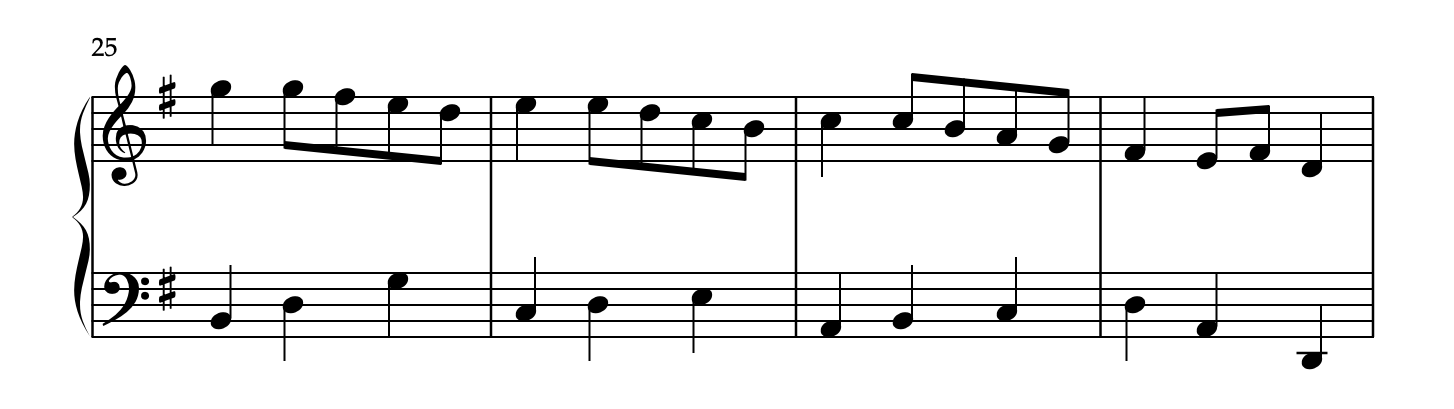

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、25-28小節)

分析の着眼点:

・順次進行と跳躍進行の識別

・和声の把握

・両手の相互関係の理解

解答例と解説

・25小節目の右手パート:順次進行なので、分散和音ではない

・26-27小節の右手パート:25小節目の同型反復なので、同様

・28小節目の右手パート:分散和音とそうでないところの混在

・25小節目の左手パート:分散和音(G-durの主和音の第一転回形)

・26-27小節の左手パート:順次進行なので、分散和音ではない

・28小節目の左手パート:分散和音(G-durのⅤ)

28小節目は、それぞれのパートを考慮するとⅤだと分かります。Fis音→D音の部分は分散和音ですが、それ以外の部分は順次進行なので分散していません。

► まとめと応用

この分析手法が特に有効な楽曲:

・機能和声に基づく作品

・バロック~古典派の作品

発展的な学習方向:

・和声分析との組み合わせ

・様式研究への応用

・他の時代・作曲家での実践

【おすすめ参考文献】

本記事で扱った、J.S.バッハ「メヌエット BWV Anh.116」について学びを深めたい方へ

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【J.S.バッハ メヌエット BWV Anh.116】徹底分析

【関連記事】

▶︎ 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

楽曲分析学習パス

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

・SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント