【ピアノ】オクターヴユニゾンの基礎分析と実践

► はじめに

オクターヴユニゾンとは、同じ音をオクターヴ離して同時に演奏する技法です。この技法は、音色に変化を与え、そのラインを際立たせる効果があります。

本記事で学べること:

・オクターヴユニゾンが音色に与える効果

・実際の楽曲における効果的な使用例

・分析の視点と実践的な応用方法

対象読者:

・ピアノ演奏の基礎がある方

・楽曲分析に興味のある方

・音色へ向ける耳を鋭くしたい方

► 実践編:シューマン「哀れな孤児」を例に

‣ 分析曲について

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム) Op.68-6 哀れな孤児」は、隠れた音色分析の練習に適した以下の特徴を持っています:

・シンプルでゆるやかな楽曲のため、音のクオリティをよく聴き取れる

・ソフトペダルの使用などのダイレクトな音色操作指示が無い

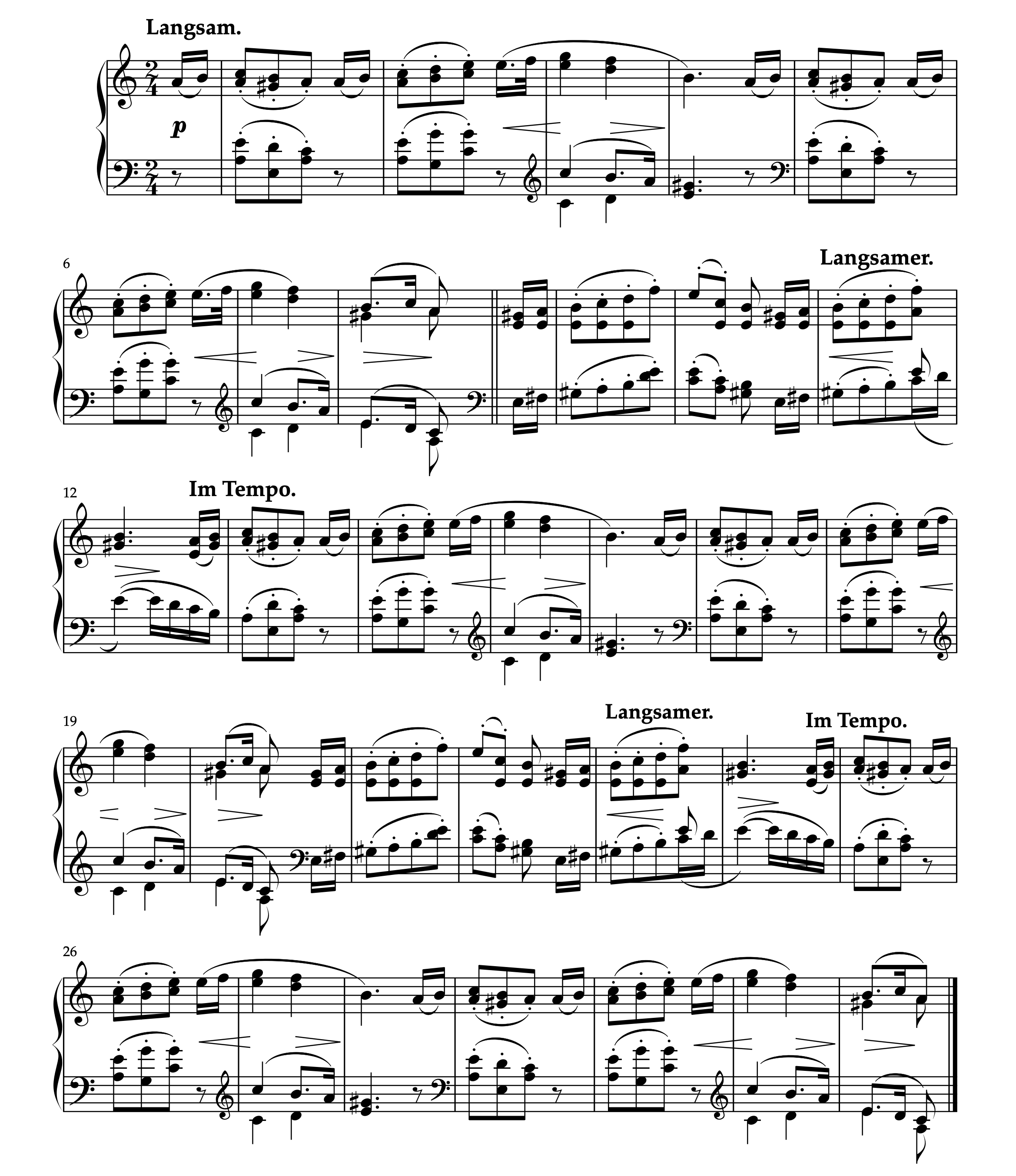

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

音色面での工夫

この楽曲には、以下の3つの重要な音色効果が含まれています:

1. スラースタッカートのニュアンス

演奏のポイント:

・軽やかさと歌唱性の両立

・適度な余韻を残しつつ、明確な音の区切り

・テンポや強弱に応じた使い分け

2. メロディ部分に用いられた、部分的なオクターヴユニゾン

特徴的な使用箇所:

・10小節目:Mi Do Si の進行

・22小節目:同様の進行の繰り返し

3. メロディ部分に用いられた、部分的な10度音程によるハモリ

効果と意図:

・メロディラインの色彩

・響きの深みの付加

・和声的な厚みの創出

‣ オクターヴユニゾンの効果的な使用

以上3点の中でも、この楽曲において一番特徴的な音色効果を示しているのは、「メロディ部分に用いられた、部分的なオクターヴユニゾン」。

オクターブユニゾンの使用は、単なる技法的な問題ではなく、作曲家の音楽的意図を実現する重要な手段です。

以下の点に注目してみましょう:

1. 構造的な役割:楽曲形式における位置づけ

2. 音響効果:意図された音色変化の把握

3. 表現的効果:強調やコントラストの手段としての使用

このように分析的に捉えることで、演奏時の音色コントロールや強調の付け方に関するアイディアが得られます。

オクターブユニゾンというのは、楽曲によって、

・使われる音域

・どのオクターヴがどれくらい強調されるのか(オクターヴ同士のバランス)

などによっても聴こえ方は変わります。

前者は作曲家が決めることであり、後者は作曲家と演奏者が決めることですね。

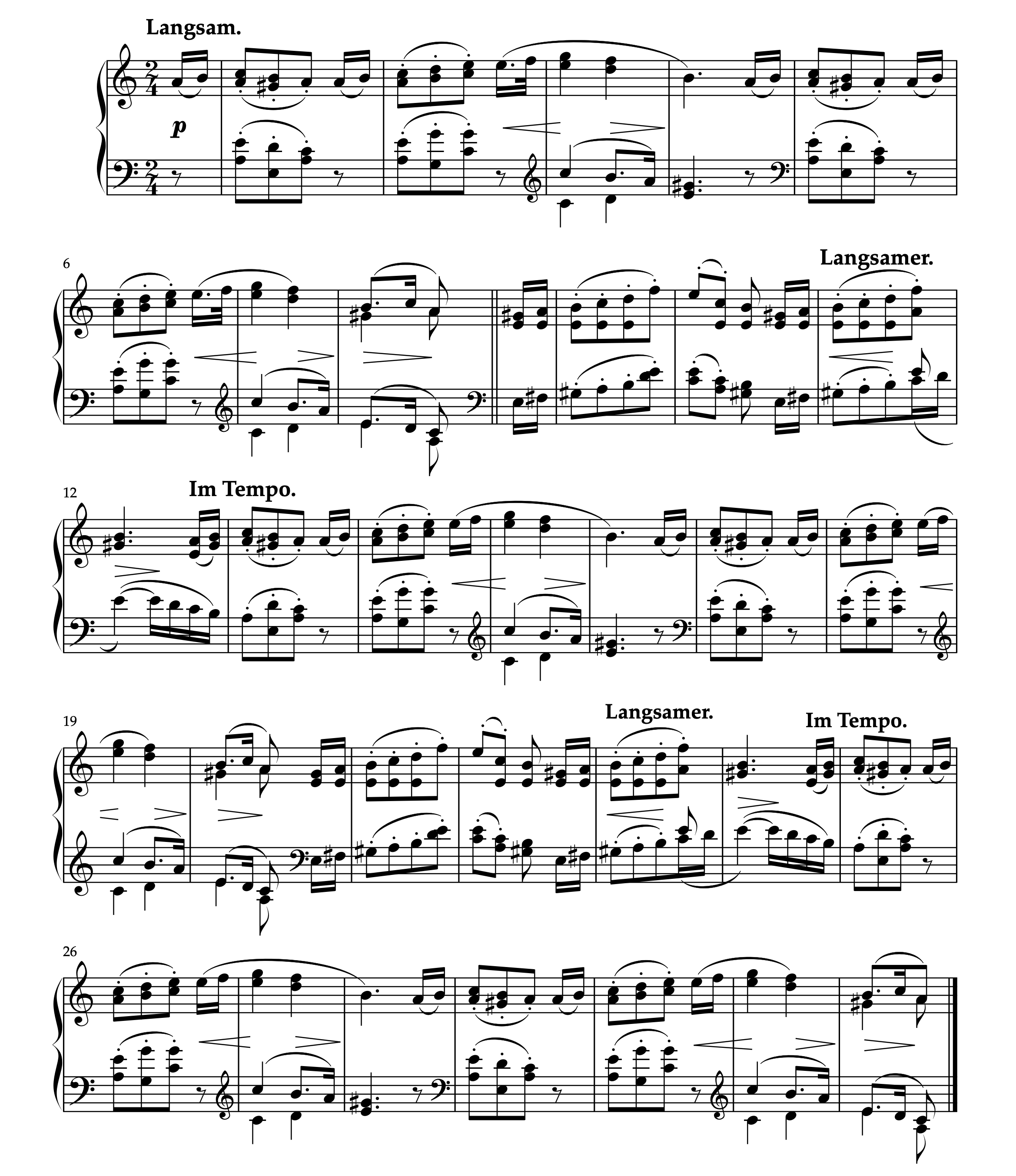

(再掲)

なぜ、部分的なオクターヴユニゾンがこの楽曲において一番特徴的な音色効果を示しているのかというと、使われる回数が少ないからです。

メロディ部分に対してオクターヴユニゾンが連続的に使われるのは、10小節目と22小節目のみ。

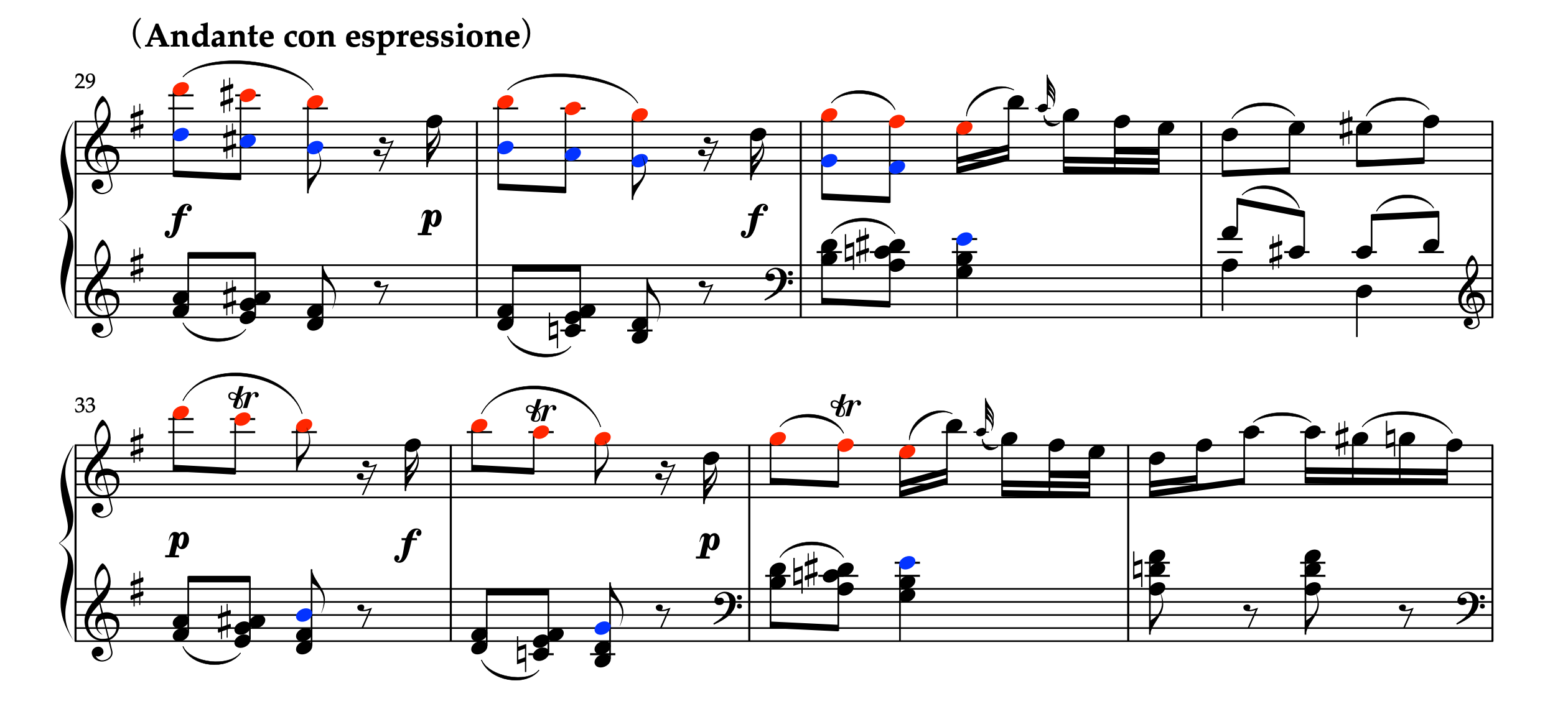

譜例(10小節目 および 22小節目)

繰り返しの同所ですが、「Mi Do Si」というメロディ部分のみ、右手パートと左手パートによりオクターヴユニゾンで演奏されます。

この楽曲における音色面での工夫として、3点を上記しました:

・スラースタッカートのニュアンス

・部分的なオクターヴユニゾン

・部分的な10度音程によるハモリ

ただし、「スラースタッカートのニュアンス」「部分的な10度音程によるハモリ」に関しては、この楽曲の特徴とも言えるほど頻繁に出てくるので、聴き手の耳に慣れてしまっています。

一方、2箇所しか出てこない「部分的なオクターヴユニゾン」というのは、使われる回数が少ないからこそ特徴的に響きます。

弾いたり聴いたりしてみると、音色へ与える変化はごくわずかなものだということに気づくはずですが、このような些細な部分にこだわって作曲家は音選びをしていることに着目してください。

► 実践編:モーツァルト「K.311 第2楽章」を例に

‣ 分析曲について

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第2楽章」

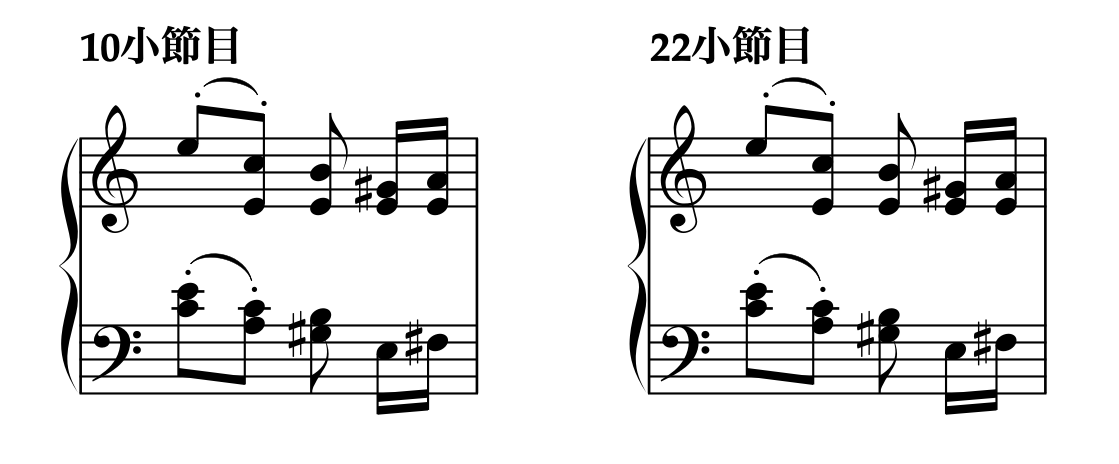

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、29-36小節)

古典派の繊細な音色処理を学ぶのに適した美しいロマンスです。この譜例の部分には、以下の特徴があります:

・オクターヴユニゾンの効果的な使用と省略

・省略による音の削減と音楽的に連動する、静方向へのダイナミクス変化

‣ オクターヴユニゾンの対比的使用

この楽曲では、オクターヴユニゾンの「使用」と「省略」の対比が効果的に用いられています:

1. オクターヴユニゾンの使用(29-31小節)

・レッド音符とブルー音符がオクターヴユニゾンを形成

・音色に変化をもたらす

2. オクターヴユニゾンの省略(33-35小節)

・各小節の2拍目の頭以外はブルー音符が省略される

・オクターヴの下のラインが消失

・より繊細で軽やかな音色表現へと変化

オクターヴユニゾンは、29-31小節のように連続して用いることで、その特徴が強く認識されます。

また、33-35小節は、以下の3点から、より軽さが重視された表現を感じるでしょう:

・オクターヴの下のラインの省略

・29-31小節には無かったトリルの追加

・ダイナミクスの書かれ方も変化し、「p f p」に変化

オクターヴの下のラインの省略が、他の要素とも関連し合っているのが分かります。

‣ 作曲家の意図

モーツァルトがこのようなオクターヴユニゾンによる表現差を用いた意図としては、以下の点が考えられます:

・29-32小節と33-36小節の性格づけ

・音色のコントラストによる形式構造の明確化

・響きの変化による表現の多様性

‣ 実践的聴取実験

(再掲)

このオクターヴユニゾンの響きの違いを体感するために、以下の実験を試みましょう:

演奏実験の手順:

1. 29-31小節のブルー音符をすべて左手の和音に含めて演奏する

2. そのまま進行し、33-35小節は通常通りに演奏する

3. 両セクションの音色の違いを注意深く聴き比べる

この方法により、「右手で単音を弾く」という共通点を作れるので、オクターヴユニゾンの有無による音色変化をより明確に認識できます。

► ワーク:オクターヴユニゾンを見つける

課題

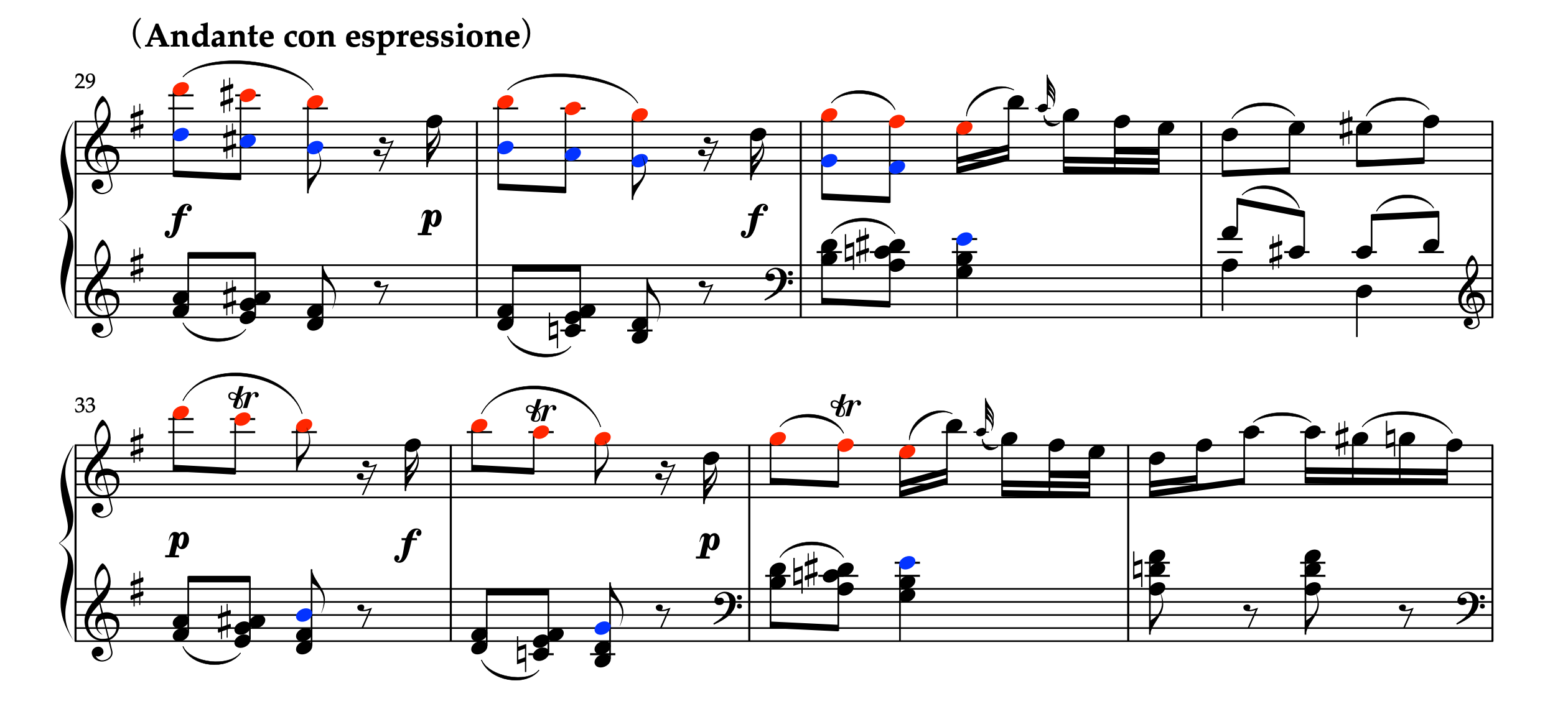

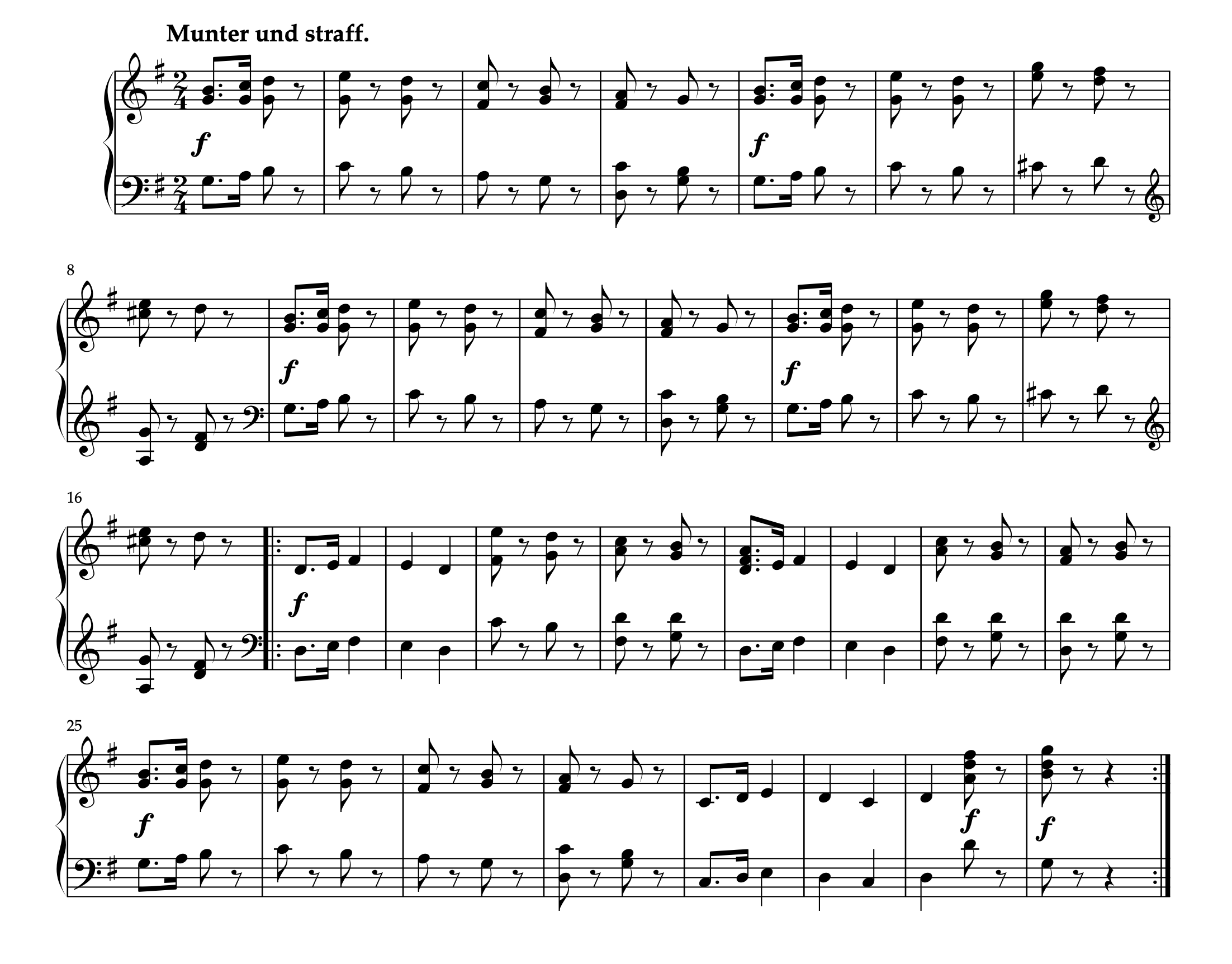

シューマン「兵士の行進 Op.68-2」からオクターヴユニゾンを探し、小節番号を列挙してみてください。

・難易度:★☆☆

・想定所要時間:5分

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

この楽曲でも割と制約された回数のみオクターヴユニゾンの書法が用いられており、楽曲の中でメリハリを作っている要素となっています。

考えるためのヒント:

・メロディラインに注目する

・両手の音域が近づく箇所を探す

・和音による伴奏が無い箇所に着目する

解答

以下の箇所でオクターヴユニゾンが使用されています:

・17-18小節

・21-22小節

・29-31小節1拍目

解説とポイント:

・オクターヴユニゾンによる音色があることで、その他の和音でハーモナイズされた部分がより対照として活きている

・この音色を活かすために、オクターヴユニゾン部分は右手パートの音域が低めにとられている

・全て楽曲の後半セクション部分に登場するという点で、用いられ方と構成面での関連も読み取れる

► 終わりに

オクターヴユニゾンの音色効果について応用的な例をさらに学びたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【ピアノ】オクターヴユニゾンの応用分析:古典から近代までの作曲技法と音色的効果

【おすすめ参考文献】

本記事で扱った、シューマン「哀れな孤児」について学びを深めたい方へ

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【シューマン 哀れな孤児】徹底分析

本記事で扱った、シューマン「兵士の行進」について学びを深めたい方へ

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【シューマン 兵士の行進】徹底分析

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント