【ピアノ】スラーに頼らず素材を切り出す楽曲分析

► はじめに

スラーが明確に示されていない楽譜や、時代背景によって異なる解釈が必要な場合、どのように音楽を理解すれば良いのでしょうか。

スラーには、大きく以下の2種類があります:

・アーティキュレーションスラー

・フレージングスラー

本記事でケアしたいのは、後者が不在のときの対処法についてです。フレージングスラーが書かれていなくても音楽のカタマリを見抜くためのコツを解説します。

► 本記事の対象者と前提知識

こんな方におすすめ:

・楽曲の構造を理解したい方

・各音の役割を見抜けるようになりたい方

・表現力を高めたい方

► 習得できるスキル

本記事で学習することで身につく能力:

・楽曲全体をセクションに切る力

・セクションをさらに細部へと切る力

・作曲家の意図を理解するための分析的視点

・時代や作曲家を超えて応用できる分析手法

► 役割分担を見抜くことの重要性

フレージングスラーが書かれていない場合の素材の切り方を見抜くポイント:

1. メロディの形状分析

・音の動きの方向性

・リズムパターンの反復

・音程関係

2. 和声進行の観察

・カデンツの位置

・和声リズム(和音の変化する頻度)

・調性の変化

3. 同型反復の把握

・完全な反復

・変形された反復

・部分的な反復

► 具体的な分析方法と実践

‣ 実例1:モーツァルト「メヌエット ト長調 K.1」

モーツァルト「メヌエット ト長調 K.1」を例に解説します。

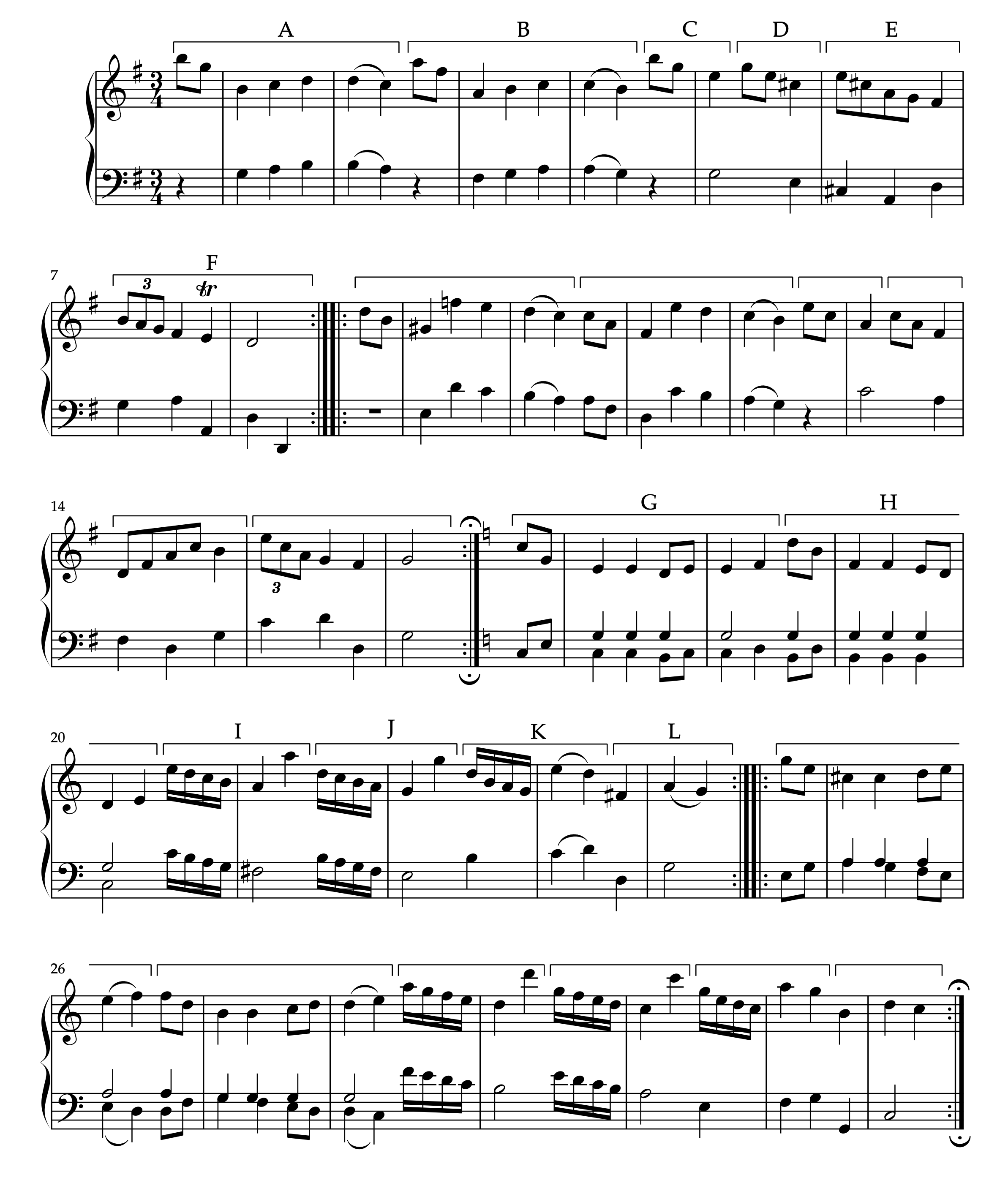

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

構造分析の手順:

1. 全体の把握

・アウフタクトによる開始

・8小節単位の大きな区分

・明確なカデンツの位置(8小節目)

2. 細部の観察

A. 冒頭部分(1-4小節)

・Ⅰ度で始まり、Ⅰ度で終わる

・アウフタクトが素材の連結に活用

B. 応答部分(5-8小節)

・上属調(主音が完全5度上の調)のⅤ度からⅠ度への完全終止

モーツァルトの意図を読む:

1. なぜ、このような素材配置を選んだのか

・18世紀の舞曲としての明確な構造

・対称性の重視(2小節+2小節の繰り返し)

・予測可能性と意外性のバランス

2. 演奏へのヒント

・カデンツに向かう方向性の表現

・同型反復における微妙な変化の意識

・アウフタクトの連続性の意識

まず把握すべきなのは、この楽曲はアウフタクトから始まっているため、各素材もアウフタクトで連結されている可能性が高いということです。

分析の要点①:

・Aの部分のメロディはひとカタマリになっていて、同じ形でBが同型反復

・Bもアウフタクトで連結

・そのように考え、同じくアウフタクトで連結されているCを見つける

・C、D、はAで出てきた素材の頭の2拍分のみを使った同型反復

・ただし、3/4拍子なので、E部分で帳尻が合わされている

・Fは、楽節1-8小節の締めくくり

ここまでを理解できたら、同じ形の楽節である9-16小節も切れるようになります。

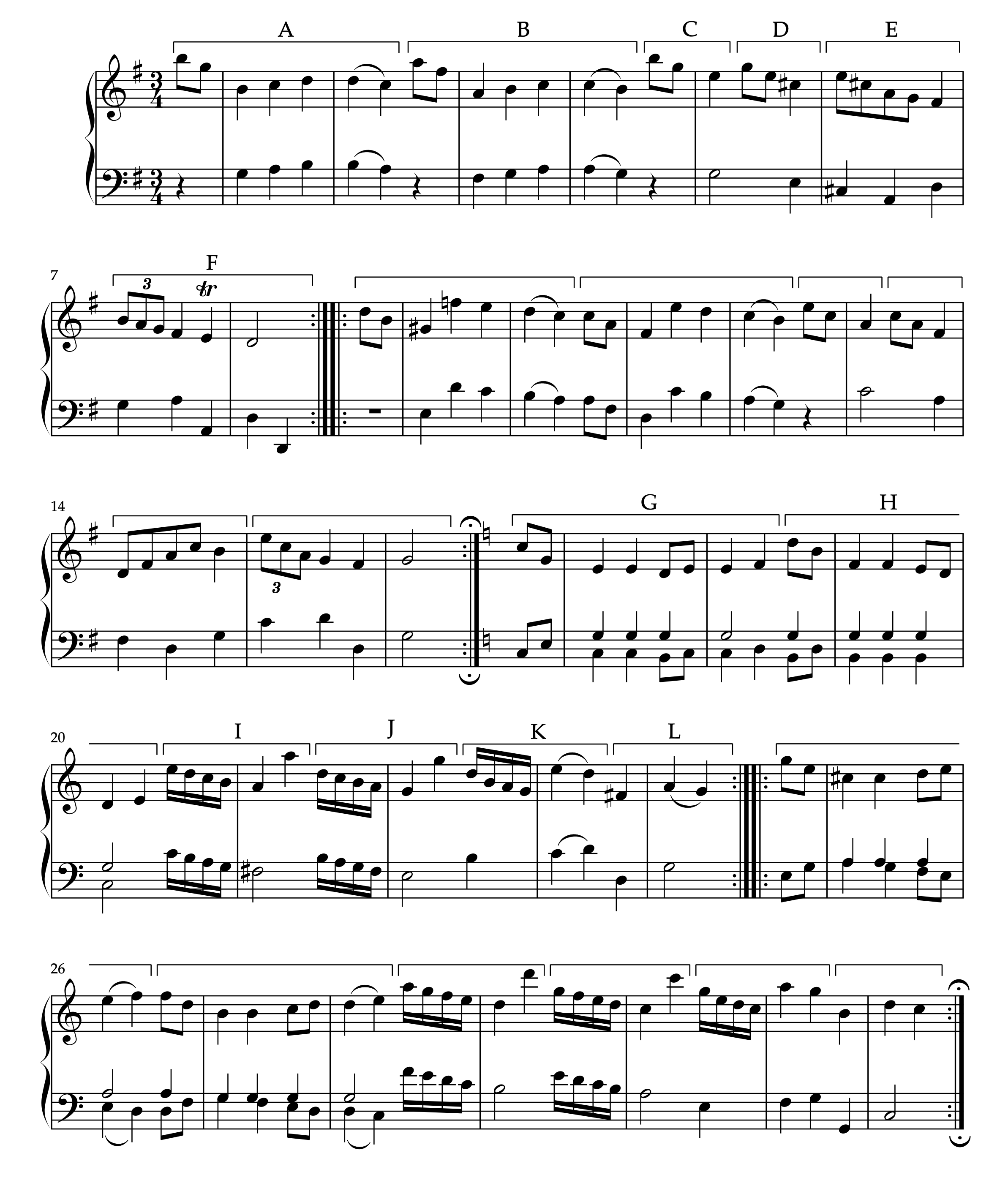

(再掲)

分析の要点②:

・Gの部分はひとカタマリになっていて、同じ形でHが同型反復

・Hもアウフタクトで連結されている

・同じくアウフタクトで連結されている I を見つける

・I の入りは16分音符になっているが、1拍分のアウフタクトで入ってくるという意味ではこれまでと同様

・J、Kは同型反復

・やはりアウフタクトで入ってくるLは、楽節16-24小節の締めくくり

ここまでを理解できたら、同じ形の楽節である25-32小節も切れるようになります。

(再掲)

ここまでで、素材を切ることはできました。

加えて考えるべきなのは、仮にフレーズを大きく取るのであれば、どこまでを一つで取れるかどうかということです:

・AやBはそれぞれ完結しているので、一つ一つのフレーズとして取る

・C、Dはあくまでも断片なので、C、D、Eをセットでひとカタマリと解釈する

フレーズの取り方をまとめると、以下のようになります:

・ABCDEF セットで、大きなひとカタマリ → 楽節全体を一つとしてみる場合

・A | B | CDE | F で、4つとしてとる → 対称性の重視(2小節+2小節の繰り返し)

・A | B | CDEF で、3つとしてとる → 後半を長い息でまとめていると解釈する場合

‣ 実例2:モーツァルト「メヌエット ヘ長調 K.2」

モーツァルト「メヌエット ヘ長調 K.2」を例に、もうワンパターン見てみましょう。

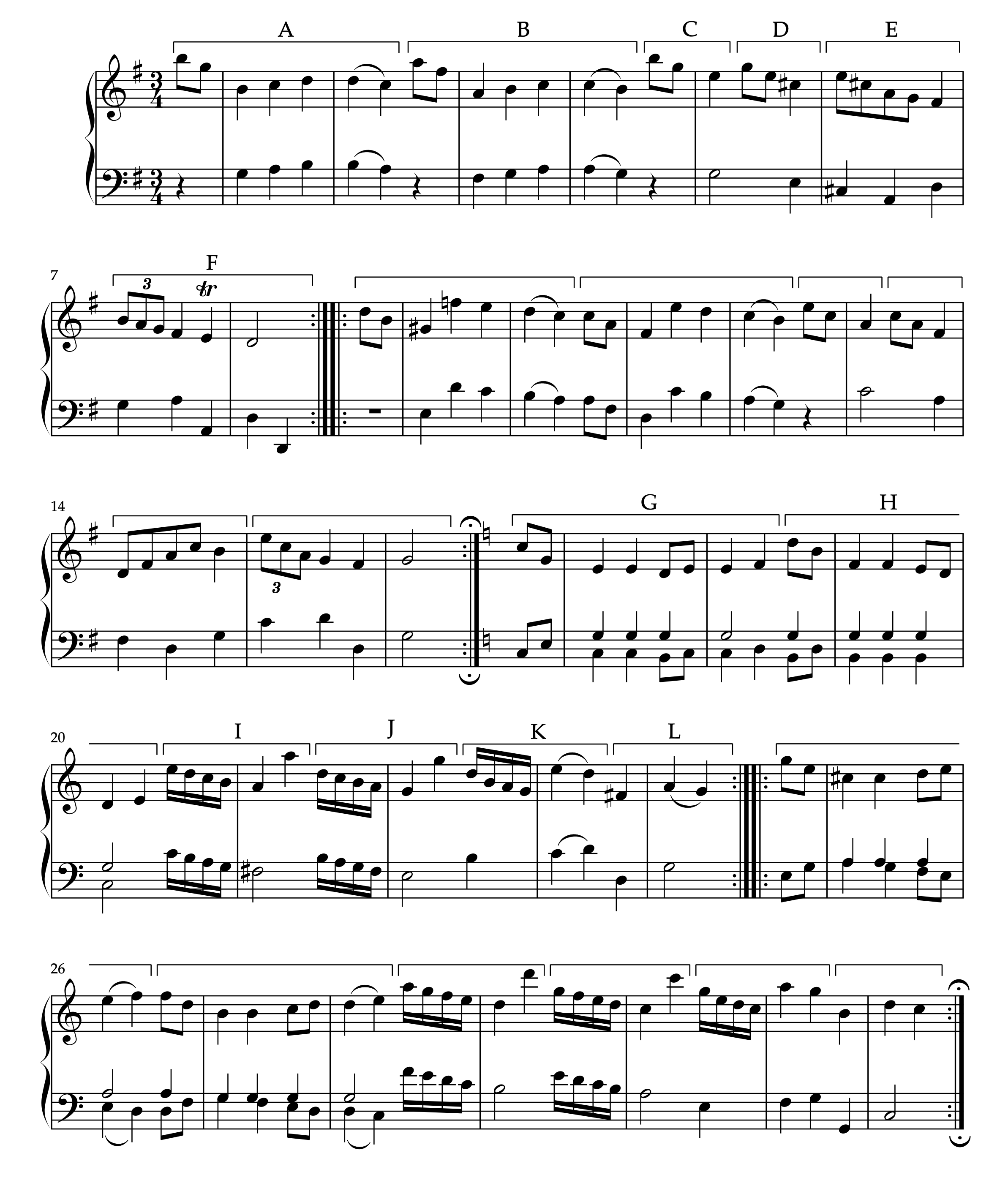

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

最初の段におけるアプローチ;

1. 3回の反復による構成

・最初の提示(①:基本形)

・2度目の確認(②:同一反復)

・3度目の発展(③:変形)

2. カデンツの活用

・段落感

・和声進行の緊張と弛緩

1-4小節では1小節ごとに4つへ切ることもできますが、①の素材を②で反復し、さらに③でも反復して3回目だけ息が長くなったと捉えるといいでしょう。作曲の掟として「繰り返しは3回まで、それに、3回目は変える」などと言われることもありますが、まさにそれに該当する例です。

対称性の重視(2小節+2小節の繰り返し)として取ることも出来ますが、まずは、さらに細部へ切ってみる視点を持ってみましょう。

‣ 実践課題

モーツァルト「メヌエット ヘ長調 K.2」の残りの小節を使って、フレージングスラーに頼らずに構成を切る練習をしてみましょう。

(再掲)

【解答例】

この譜例をよく観察してみると、1段目と同じことが2段目と3段目でもそのまま繰り返されていることが分かります。メロディのリズムパターンもカデンツが来る位置も同様です。

したがって、1段目のように「1小節+1小節+2小節」の切り方を楽曲の最後まで繰り返していけば完成です。

‣ 困ったときは

よくある疑問と解決のヒント:

Q1: 素材の切り方が分からない

・切り方に唯一の正解はない

・素材は全く同じ形で繰り返されるとは限らない

・一部分のみを切り取って反復されることもある(「メヌエット ト長調 K.1」のC、D参照)

・リズムが変形されて反復されることもある(「メヌエット ト長調 K.1」の I 参照)

Q2: 分析結果の活用方法が分からない

・どこからどこまでを一息で取るべきかを考える参考にする

・分析は演奏のための直接的な指示ではなく、楽曲理解を深めるための手段として捉える

・見つけた構造上の特徴を、自身の解釈へ取り入れる過程を楽しむ

これらの他、「こう考えたけど、違った」などといった困りごとが出てきたときは、上記2つの分析例を丁寧に復習してみましょう。

► 他の時代・作曲家への応用

本記事の譜例で舞曲を取り上げたのには理由があります。

バロック期、ロマン派、近現代など他の時代や作曲家の作品を切っていく際にも応用出来るようにするためには、舞曲をはじめ、楽式の定型的な構造の把握が重要課題なので、まずは典型的な古典舞曲の教材を選んだわけです。

形が変わっても、基本的な古典楽式を土台にした楽曲は数多く存在しています。

・バロック期の定型的な構造の把握

・ロマン派の自由な形式での素材の見分け方

・近現代の新しい音楽語法における構造分析

など、あらゆるケースにおいて、まずは古典楽式における定型的な構造の把握が出来ているかが重要です。その知識をガイドラインとして、例外部分を切り分けていくようにしましょう。

楽式の学習に関しては、以下の定番書を使って学習するのがおすすめです。

・楽式論 著:石桁真礼生 / 音楽之友社

► まとめと発展的考察

素材を切り分ける際の重要ポイント:

・形式的な区分はもちろん、音楽の流れを感じ取る

・カデンツの位置を手がかりに大きな構造を把握

・同型反復を見つけつつ、変化にも注目

・時代様式を考慮しながら分析を進める

このスラーに頼らない分析方法を身につけることで:

・楽譜への深い洞察力が養われる

・時代や様式を超えた普遍的な分析スキルが身につく

・自身の演奏解釈に確かな根拠を持てるようになる

本記事の内容を理解できたら、次はモーツァルト「メヌエット K.4 K.5」を教材に同様の分析に挑戦してみましょう。

【おすすめ参考文献】

本記事で扱った、モーツァルト「メヌエット ヘ長調 K.2」について学びを深めたい方へ

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【モーツァルト メヌエット K.1 K.2】徹底分析

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント