【ピアノ】2打点ひとカタマリのアーティキュレーションへのアプローチ

► はじめに

ピアノ演奏において、音と音のつながりは音楽表現の大きなポイントです。

本記事では、クラシック音楽の巨匠たちの作品を通じて、「2打点ひとカタマリ」の繊細なアーティキュレーション技術について、演奏注意点を解説します。

► アプローチ視点

‣ タラタラ音型の音楽的な弾き方

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第1楽章」

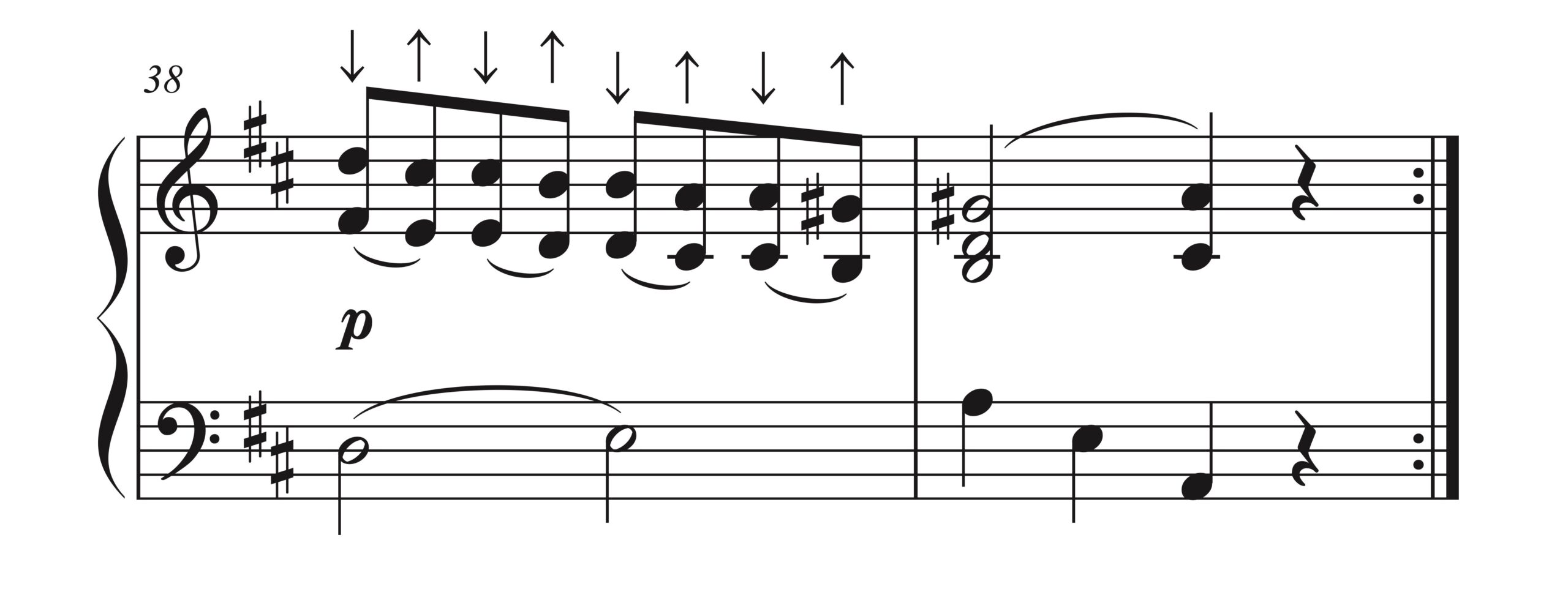

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、38-39小節)

筆者が命名しているだけですが、「タラタラ音型」とは譜例のような「スラーでつながれた2つの音符が連続する音型」のことです。

こういった音型での演奏注意点は、以下の2点です:

・スラーがかかっている後ろの音が大きくなってしまわないこと

・後ろの音をやや短めに弾くこと

前者に関して、「弱く」というよりは、「前の音(スラーの出始めの音)よりも目立ってしまわない」と考えてみましょう。スラーがかかっている音群があるとき、その終わりの音が大きくなってしまうと、しゃっくりをしているような演奏になってしまいます。

後ろの音が大きくなってしまわないために工夫できるテクニックとして、手首に ”少しだけ” ダウン&アップの動きをつけて演奏するやり方があります。譜例の書き込みを参照してください。↓がダウン、↑がアップです。

これにのっとって演奏すると、スラー終わりの音ではアップの「抜ける動作」になるため、大きくなりようがありません。手首の動きをやり過ぎると無駄な動作と同じになってしまうので、あくまで打鍵サポートとして少しだけの動作にしてください。

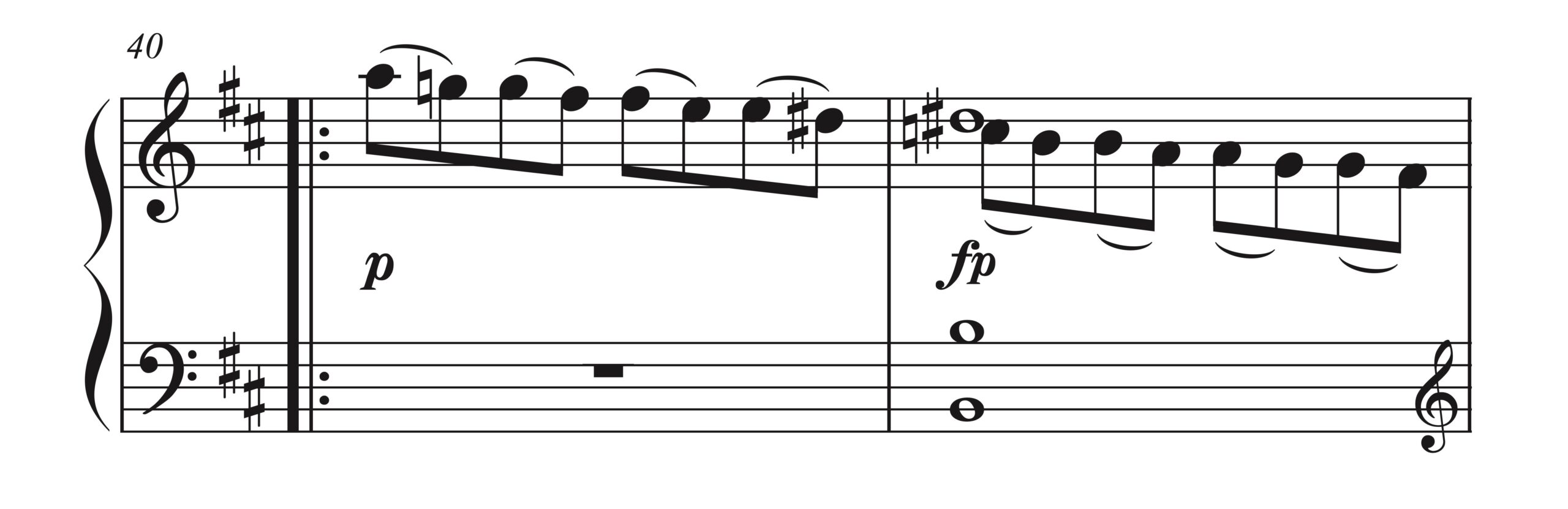

同じ楽曲の以下のような単音の箇所でも同様です。

譜例(40-41小節)

先ほどの例と異なり和音ではありませんが、タラタラ音型なので、ダウン&アップのテクニックに関しては同様に考えてみましょう。

スローテンポ~ミディアムテンポまでは、この考え方でOKです。上記の楽曲テンポは「Allegro con spirito」ですが、これ以上速くなると、手首の動きは最小限にしたほうが弾きやすくなってきます。

最終的な仕上げのテンポなども勘案しながら適切な演奏方法を選び取っていくのも、身につけるべきテクニックの一つと言えるでしょう。

‣「2打点ひとカタマリ」の表現は、音価が長いときこそ注意

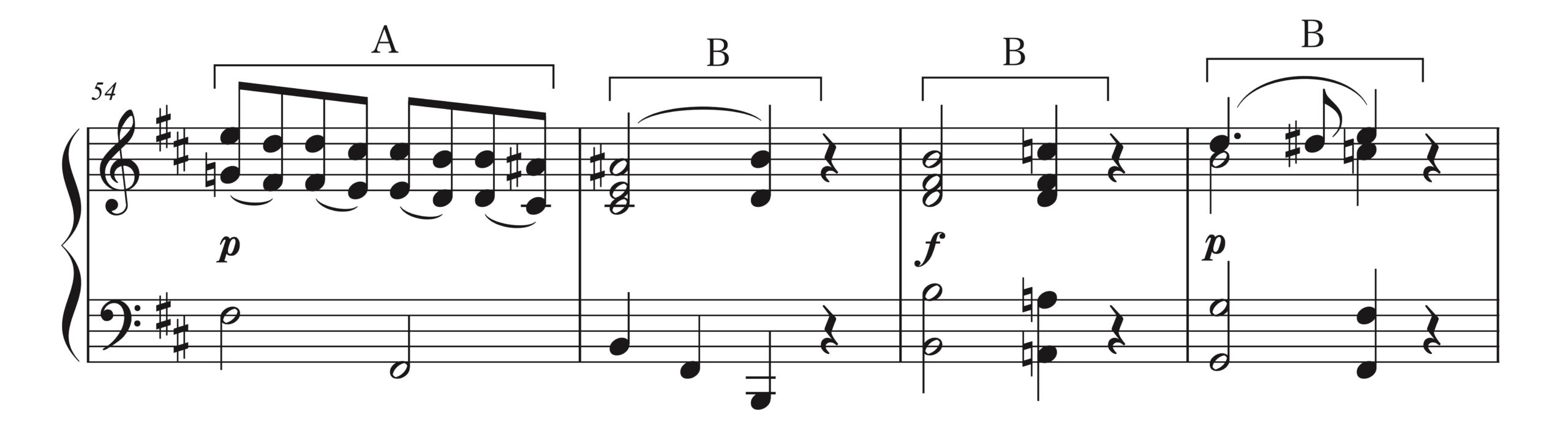

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、同曲 54-57小節)

カギマークで示したAは典型的なタラタラ音型ですし、Bも、音価が引きのばされた2打点ひとカタマリの音型です。

前項目でも書いたように、Aの場合に適切なニュアンスを出すためには、スラーがかかっている前の音よりも後ろの音の方をやや小さく、かつ、やや短めに弾くことになります。

しかし、テンポがある程度速いときには勝手にそうなってくれるケースのほうが多いでしょう。そうでないと弾きにくいからです。弾きやすい弾き方を模索していると、ある程度は勝手にニュアンスがついてきてくれます。

問題になってくるのはBの場合です。

このようなときにはほとんど演奏上の苦労が伴わないので、意識をしてスラー終わりの音をやや小さく弾かないと、求めている表現は勝手には出てきません。

‣ 音を切らずに2打点ひとカタマリのスラーを表現する方法

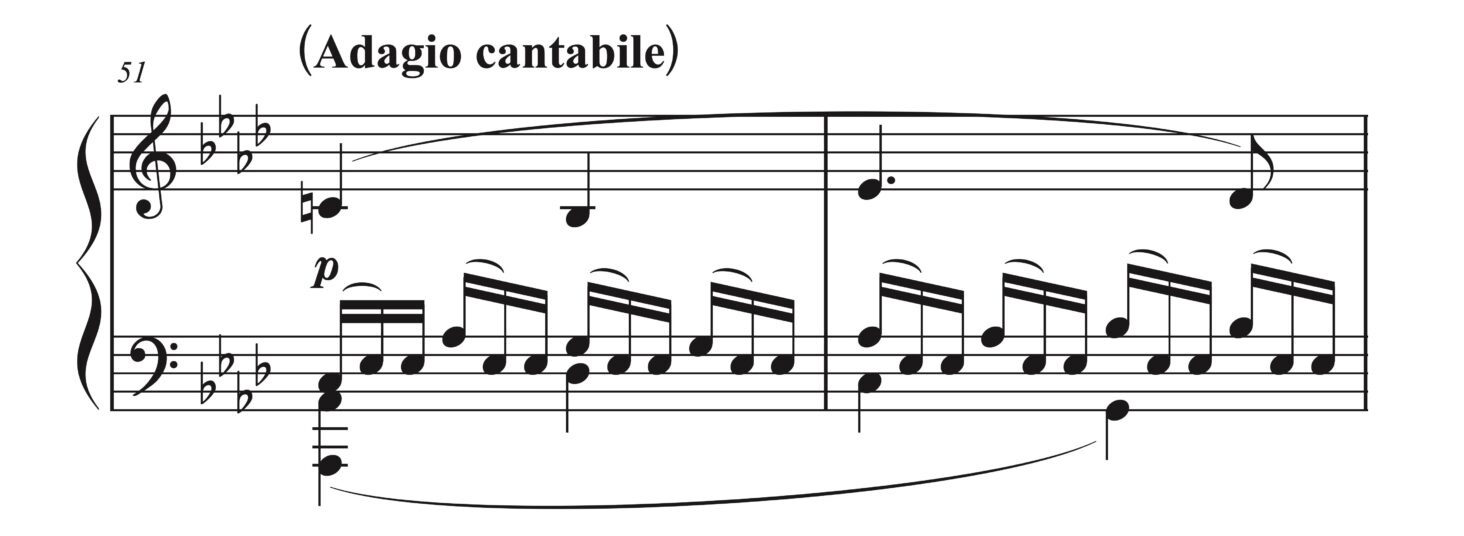

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第8番 悲愴 ハ短調 Op.13 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、51-52小節)

ここでは、内声に2打点ひとカタマリのスラーが書かれています。

メロディやバスラインを豊かに響かせて、なおかつ、音としてもつなげることを考えると、基本的にはダンパーペダルを使用することになります。つまり、スラー終わりの音は切れずにつながることとなります。

では、どのようにしてスラーを表現すればいいのでしょうか。

方法はシンプルで、ダイナミクスの工夫でスラーを表現します。

具体的には、スラー始まりの音をやや大きめに弾いて、スラー終わりの音をやや小さく軽く弾いてください。このようにすると、スラー終わりの音が切れなくても2打点ひとカタマリのスラーを印象付けることができます。

難しく感じるようであれば、「強く・弱く」などと考えずに「とりあえず、スラー終わりの音は軽く弾く」とだけ考えて演奏してみましょう。

この楽曲では、譜例のような連符のところばかりでなく、24小節目、26-28小節など通常の16分音符の連続において2打点ひとカタマリのスラーが書かれているところもあります。同様に考えてください。

► 終わりに

2音1組のアーティキュレーションの表現を磨くことで、演奏が一気に垢抜けます。日々の練習を通じて、この繊細な表現を使いこなせるようになることを目指しましょう。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント