【ピアノ】メンデルスゾーン作品の演奏ポイント解説集:譜例付き実践ガイド

► はじめに

本記事では、メンデルスゾーンのピアノ作品における実践的な演奏アドバイスをまとめています。各曲の重要なポイントを、譜例とともに具体的に解説していきます。

この記事は随時更新され、新しい作品や演奏のヒントが追加されていく予定です。

► 無言歌集 第1巻 Op.19

‣ 狩の歌 Op.19-3

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

この楽曲の攻略のカギは「リズム表現」です。躍動感を表現するため、各音価を明確に区別することが重要です。

リズムと休符の関係性:

・「休符がどこから始まってどこで終わるか」で「前後の音符の長さ」が決まる

・「音符の長さ」が決まると「リズムの締まり方」が決まる

譜例に含まれる音価の種類:

・付点4分音符、4分音符

・8分音符、スタッカート付き8分音符、スラー終わりの8分音符

・16分音符

・8分休符

この譜例の部分だけでも多種類の音価が出てきます。それぞれの差をよく読み取って演奏しましょう。

‣ 信頼(ないしょの話) Op.19-4

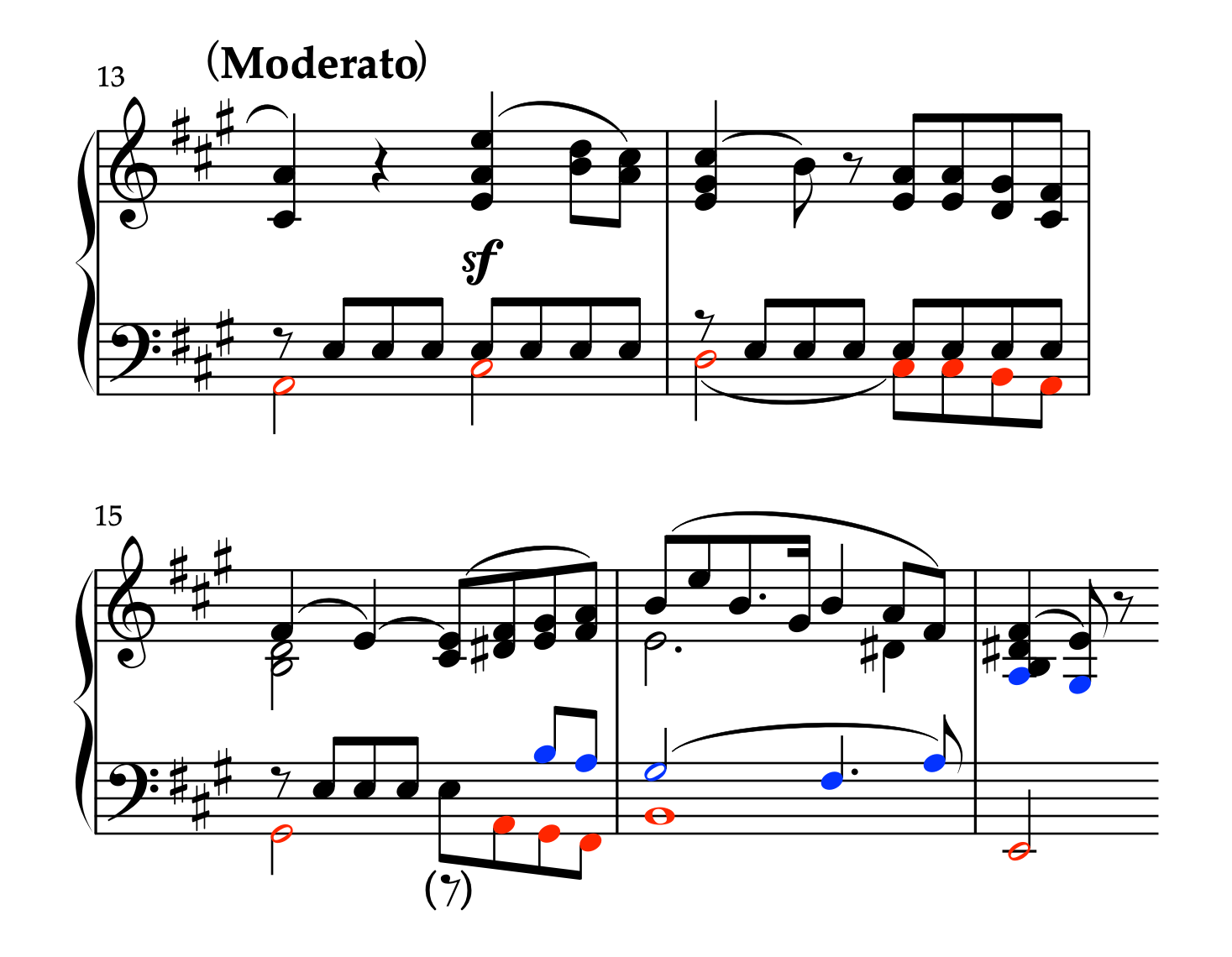

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、13-17小節)

譜例のレッド音符で示した箇所は、バスラインも第2の旋律として歌うべきメロディックなラインになっています。このメロディックなラインは譜例以降も続くので、丁寧に譜読みをしてください。

15小節3拍目のバス音について:

15小節3拍目ではバスが「一瞬、不自然にE音へ上がった」と考えるのではなく:

・カッコで示したように8分休符を補う

・もしくは、バス音の2分音符Gis音がタイで8分音符ぶん延長されている

これらのどちらかで解釈するといいでしょう。筆者自身は、前者で演奏しています。

ブルー音符で示したラインは下段から上段へとまたぐので、横のつながりの滑らかさを保つよう、よく聴くようにしましょう。

► 無言歌集 第2巻 Op.30

‣ ベニスの舟歌 Op.30-6

6/8拍子の揺れるようなリズムと、抒情的な旋律、左手に隠された対旋律が特徴的な作品です。メロディの抑揚やヤマの作り方、伴奏形のフレーズ解釈など、学ぶべき要素が凝縮されています。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】メンデルスゾーン「無言歌集 第2巻 ベニスの舟歌 op.30-6」演奏完全ガイド

► 無言歌集 第5巻 Op.62

‣ 春の歌 Op.62-6

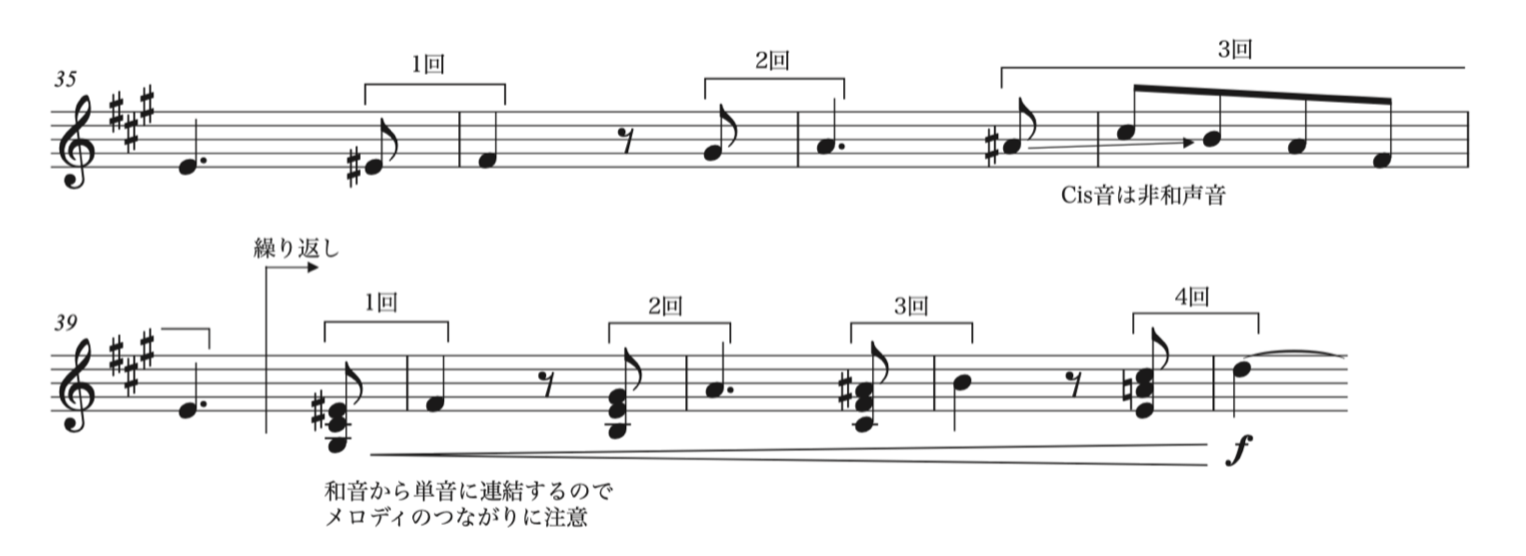

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、35-43小節)

カギマークで示したように、3回繰り返した音型を、39小節目後半からは「4回」繰り返して盛り上げています。したがって、繰り返しにあわせて「段階的に」ダイナミクスを上げていくという解釈もアリでしょう。それが分かりやすいように、版によってはクレッシェンドの松葉ではなく「cresc.」と文字で書かれています。

繰り返しの39小節2拍目裏からは「和音と単音との連結」になりますが、「メロディラインのつながり」が悪くならないように注意しましょう。

► 6つの子供の小品 Op.72

1842年に作曲された作品集で、全6曲合計で約9分というコンパクトな構成ながら、古典派の定番教材よりも多彩な和声語法が用いられています。ツェルニー30番中盤程度から挑戦可能です。

第1番では3度・6度音程の連続処理、第2番では多声的な左手の扱い、第4番と第5番はセット演奏を前提とした対比表現など、初中級者が古典派から一歩進んだロマン派の表現技法を学ぶのに最適な教材です。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】メンデルスゾーン「6つの子供の小品 Op.72」特徴と演奏のヒント:初中級者向け

► 終わりに

メンデルスゾーンの作品には、独特の音楽語法と表現技法が詰まっています。

本記事では、実践的な演奏アプローチを紹介していますが、これらはあくまでも一つの解釈として捉えていただければと思います。

今後も新しい作品や演奏のヒントを追加していく予定ですので、定期的にご確認いただければ幸いです。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント