【ピアノ】C.P.E.バッハ「ポロネーズ BWV Anh.123」の詳細分析

► はじめに

C.P.E.バッハ(カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ)の「ポロネーズ BWV Anh.123」は、「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻」に収録されている魅力的な作品です。

本記事では、この楽曲について「音域と音程による構造分析」「右手と左手の対話的表現」の観点から分析していきます。

► 分析:C.P.E.バッハ「ポロネーズ BWV Anh.123」

‣ 1. 音域と音程による構造分析

· 全体構造における音域の特徴

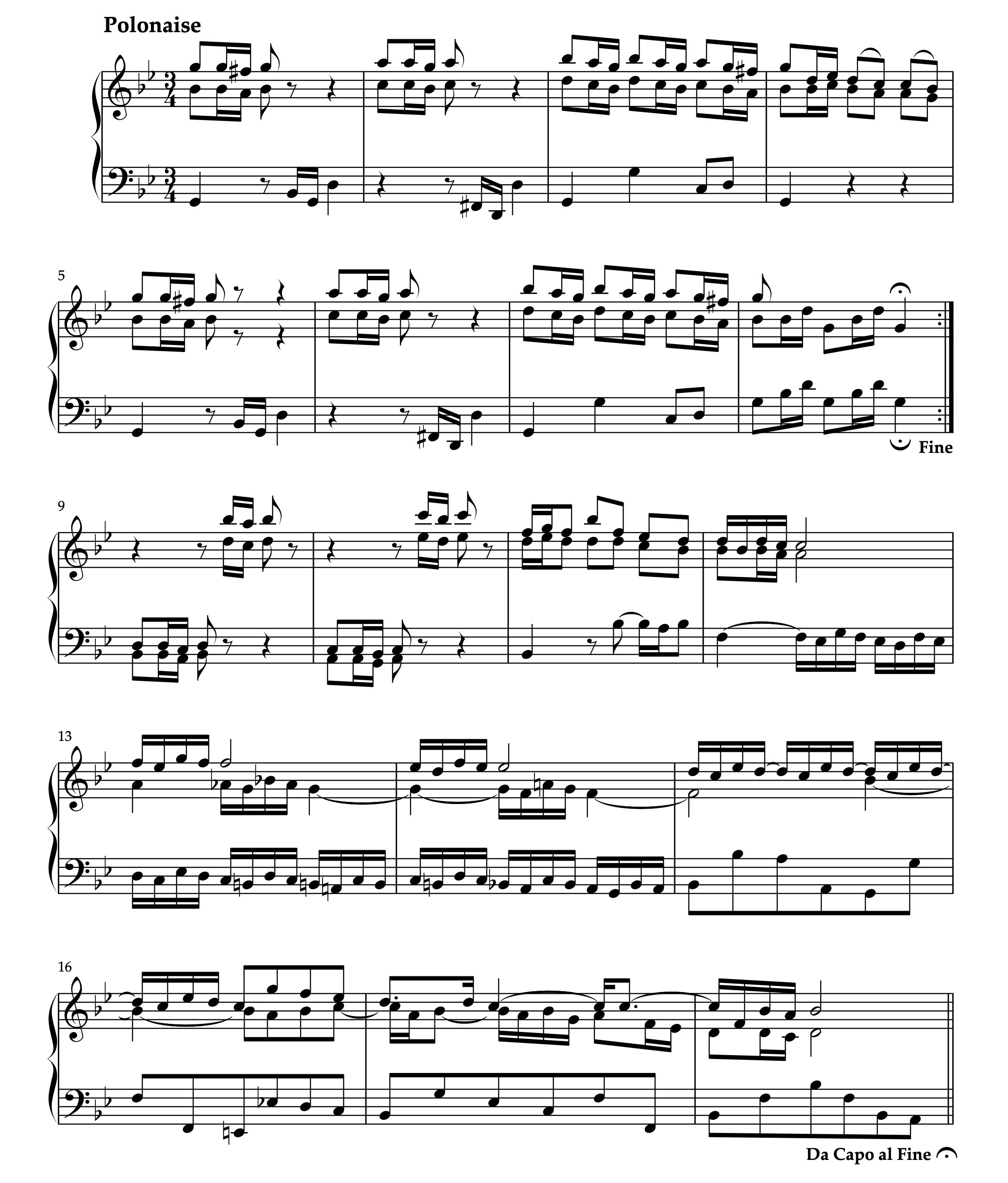

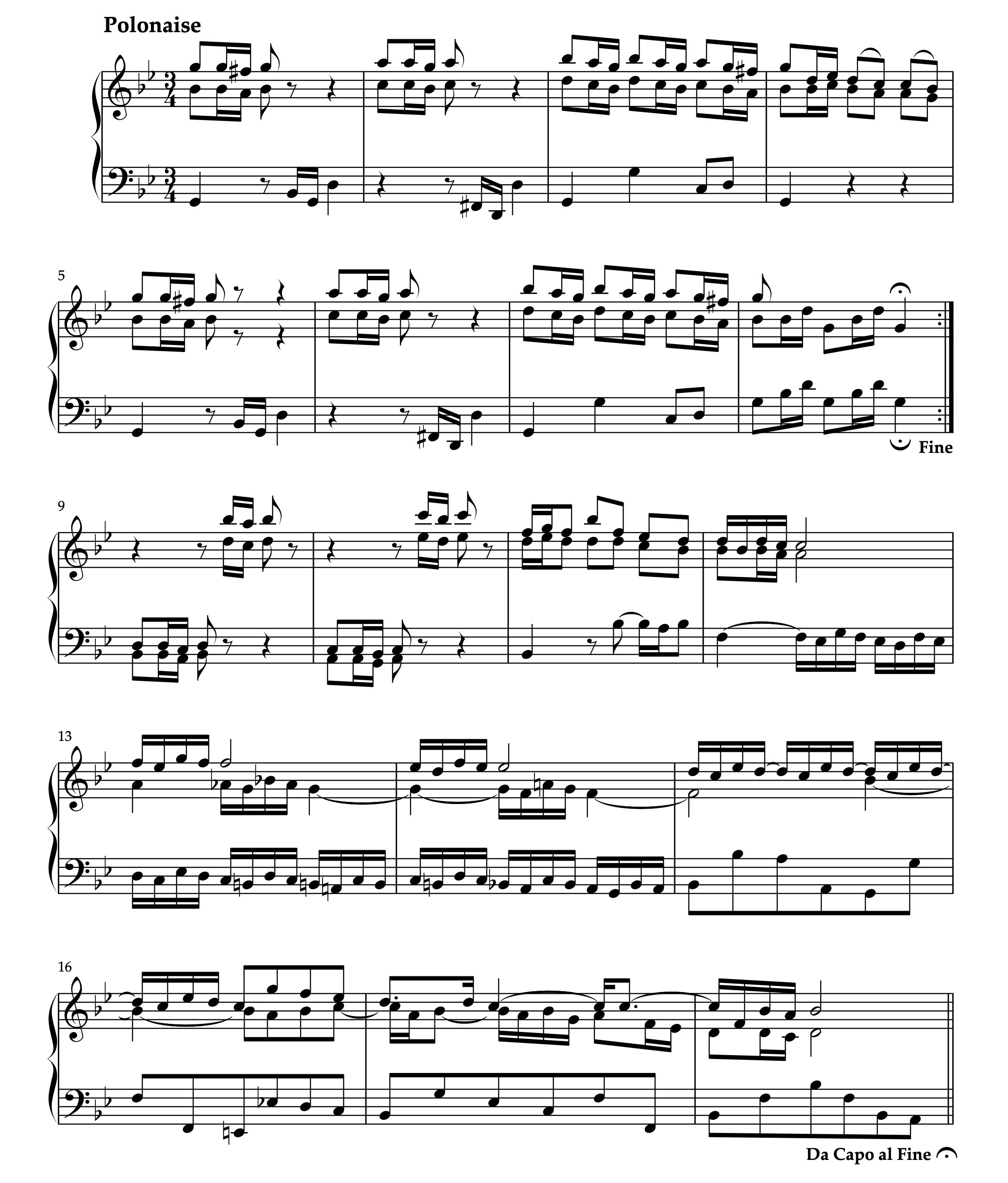

C.P.E.バッハ「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻 ポロネーズ BWV Anh.123」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

対話的構造を支える音域設計

本作品の音域の特徴は、両手のそれが意図的に離されている点です。この特徴は以下の効果を生み出しています:

1. 垂直的な空間の確保

・両手の音域が離れることで、各声部の独立性が高まる

2. セクション間の対比

・8小節目と18小節目でのみ両手の音域が接近する設計により、セクションの切れ目との関連が強調されている

・この音域の接近は、次のセクションへの橋渡しとしても機能している

3. 右手パート内の重層的な対話構造

・13小節目以降では、右手パート内の二重の旋律線が分離する

・この設計により、両手間の対話に加えて、右手内部でも対話的な表現が実現される

· 特徴的な音程構造の分析

譜例(15-16小節)

15-16小節における左手の音程構造

この部分での左手の動きは、一見単純なオクターヴ跳躍に見えますが、別の構造を持っています:

1. 表層的な構造(譜例A.)

・オクターヴ跳躍による基本的な音の骨格

・しかし、16小節2拍目での不協和な減8度の出現により疑問が生じる

2. 内部構造(譜例B.)

・実際には、順次進行による下行線が基本構造となっている

・この順次進行は、オクターヴ跳躍によって分断されながらも、連続性を保っている

· まとめ

このポロネーズでは、音域と音程の設計によって、上記の効果が実現されていることが分かりました。演奏に際しては、これらの音域や音程の特徴を意識するようにしましょう。

‣ 2. 対話的表現の分析

譜例(楽曲全体)

· 冒頭部分の対話(1-2小節、5-6小節)

冒頭から見られる右手と左手の対話は、この曲の特徴を端的に表しています:

1. 右手の特徴

・6度の重音による豊かな響き

・「8分音符」で終わる軽やかな問いかけ

・高音域での明るい音色

2. 左手の返答

・単音による素直な音の運び

・「4分音符」での落ち着いた終わり方

・より低い音域での深みのある響き

· 対話パターンの発展(9-10小節)

9小節目からは、対話の形態が変化します:

1. 役割の逆転

・左手が先に問いかける形に

・3度音程による響き

2. 右手の応答

・6度音程による豊かな響き

・10小節目は、3オクターヴ違いの同じ音(Do Si Do)での返答

・10小節目は、本楽曲の最高音を使った、より華やかな表現

· 新しい対話形態(13小節目以降)

13小節目からは、これまでとは異なる対話表現が登場します:

右手パート内での対話:

・高音と中音での掛け合い

・より細かなリズムパターン

・12小節目から始まった新しいリズムを使った掛け合い

· 演奏上の注意点

・重音では上声部をやや強調

・3拍子の特徴を活かす

・音価の明確な弾き分け(返答で、4分音符での終わり方と、8分音符での終わり方が混在している)

・対話が自然に聴こえるよう工夫(どちらか一方が極端に大きくなったりしない 等)

· まとめ

この作品は、単純な形式の中に豊かな音楽的対話を含んでいます。分析をすることで各パートの役割を理解し、それぞれの特徴を活かした演奏を心がけましょう。

► 終わりに

音域の意図的な分離による対話構造、順次進行を基盤とした音程設計、そして右手パート内の重層的な表現など、分析によって明らかになった特徴は、楽曲理解を深めたり演奏の質を向上させる手がかりとなります。

バロック時代の作品に見られる構造的な美しさと表現の豊かさを、ぜひ実際の演奏で体験してみてください。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント