【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「自由な心」:特徴と演奏のヒント

► はじめに

ロベルト・シューマンの歌曲「自由な心(Freisinn)」を、妻のクララ・シューマンがピアノ独奏用に編曲した作品を知っていますか。この編曲は、原曲の特徴を損なうことなく、ピアノ独奏として自然に演奏できるよう配慮された仕上がりになっています。

本記事では、クララ編「自由な心」の特徴と演奏のポイントを、原曲との比較を交えながら解説します。

► 前提知識

‣ 原曲「自由な心」の基本情報

シューマン「ミルテの花 Op.25 より 第2曲 自由な心」(原曲の歌曲)

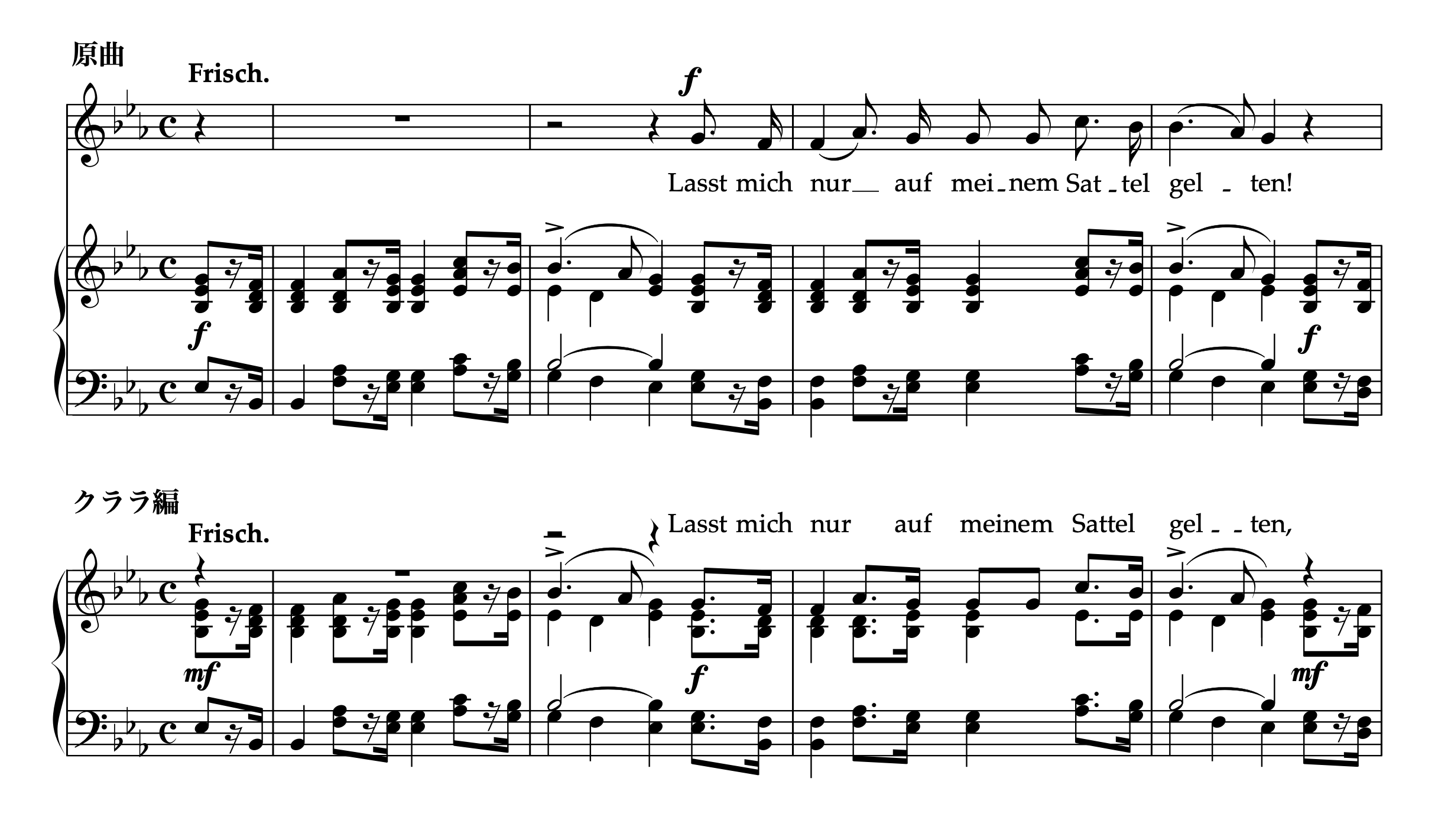

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

作曲年:1840年

演奏時間:約1分20秒

歌詞:ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテによる詩

内容:居場所を定めず旅を続け、星を道しるべとして世界の広がりを享受する、自由で放浪的な精神を歌った曲

ロベルト・シューマンが作曲した歌曲集「ミルテの花」は、シューマンがクララとの結婚時に彼女に捧げた歌曲集です。この作品群には、二人の愛の物語が込められています。

‣ クララ・シューマンについて

クララ・シューマン(1819-1896)

・19世紀を代表する女性ピアニスト・作曲家

・ロベルト・シューマンの妻(1840年結婚)

・優れた音楽編集者としても活動

クララの父フリードリヒ・ヴィークは、ロベルトのピアノ教師でありながら二人の結婚に強く反対していました。法廷闘争まで発展した困難を乗り越えて結ばれた二人の愛の物語は、音楽史上最も美しいエピソードの一つです。

クララは演奏家としてだけでなく、ロベルトの作品の編集者としても重要な役割を果たしており、彼女が編集した楽譜は今日でも重要な資料として扱われています。

► クララ編「自由な心」の特徴

‣ 編曲の基本方針と難易度

編曲の基本方針

クララ編の最大の特徴は、原曲への絶対的な尊重です。シューマンの歌曲のピアノ伴奏部分を基本として、そこに歌のメロディを重ねる際に必要最小限の調整のみを行っています。

技術的難易度

ツェルニー30番入門程度から挑戦可能

‣ 原曲からの主な変更点

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

譜例を見ると、クララ編にも歌詞が書き込まれていることが分かります。これはクララが実際に楽譜に添えたもので、原曲のサイズやリズムを尊重することを前提として編曲に取り組んでいることが明らかです。

デュラン版など一部の楽譜では省略されています。

【主な変更点】

ダイナミクスによる歌声部分の区別

原曲のピアノ伴奏にも歌のメロディラインが含まれているため、音遣いはほぼそのまま活用されています。クララが工夫したのはダイナミクス(音の強弱)による区別です。

開始:mf(メゾフォルテ)

歌の部分:f(フォルテ)

伴奏のみの部分:mf に戻る

この変化により、聴き手は歌がいつ始まったかを明確に認識できます。

原曲では歌とピアノの音色が大きく異なるため、両方が同じ音域で出てきても区別できますが、ピアノ独奏では音域以外の要素で歌とピアノの区別を示す必要があったためにダイナミクスに変化が与えられたわけです。

► 演奏上の注意点

‣ 歌の始まりを明確に表現する

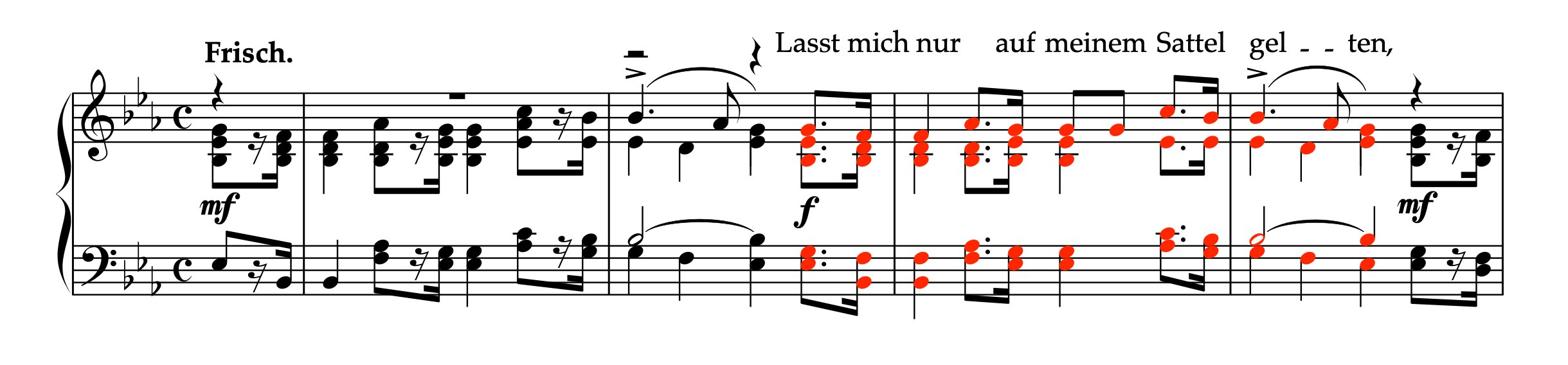

譜例(曲頭)

レッド音符で示した部分が、歌に該当する部分です。この部分でもメロディの音域が変わるわけではないので、ダイナミクスを明確に弾き分けてあげないと、ただ同じようなことを反復しただけに聴こえてしまいます。

演奏のポイント:

・f を強くというよりも、むしろ mf が強くなり過ぎないように注意する

・歌の入りのメロディG音を明確に発音する(カクテルパーティ効果)

カクテルパーティ効果とは

騒がしい場所でも、意識を向ければ特定の人の声を聞き取れる人間の聴覚特性のことです。この効果を演奏に応用しましょう。歌の入りを少し強調すると、その後は聴衆がそのメロディラインを自然に追ってくれます。

‣ 楽曲各部の表現ポイント

9小節目のアウフタクトから:

・バスの音域上昇とリズム変化に注目

・より軽やかな演奏を意識する

・11小節目のアウフタクトから徐々に厚みを戻す

14小節目のアウフタクトから:

・楽曲で唯一曲想が大きく変わる箇所

・「tranquillo(静かに、穏やかに)」はクララが追加した指示

・音色を大胆に変える

・音楽の柔らかさを表現しつつも、17小節目の付点リズムは甘くならないように注意

詩的内容の理解

技術的な処理だけでなく、ゲーテの詩の内容を理解することで、より深い楽曲理解が可能になります。

► 楽譜情報

以下の楽譜集には「自由な心」をはじめ、クララが編曲したロベルトの歌曲が網羅的に収載されています。歴史的価値と実用性を兼ね備えた貴重な資料として、音楽学習者や研究者に愛用されています。

・クララによるシューマン歌曲のピアノソロ編曲集 30 Lieder und Gesange fur Klavier

|

|

► 終わりに

原曲を最大限尊重しながらも、ピアノ独奏として自然に演奏できるよう配慮されたクララ編「自由な心」は、楽曲の背景も含めて、音楽史上重要な編曲作品と言えるでしょう。シューマン夫妻の愛の物語を知り、ゲーテの詩を理解したうえでこの作品に取り組むことをおすすめします。

多くのピアノ学習者に、この美しい作品との出会いを体験して欲しいと思います。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2daee609.28c43eaa.2daee60a.a56f25f8/?me_id=1304160&item_id=10070138&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fpianogakufu%2Fproduct_img%2F27328.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント