【ピアノ】シューマン「Op.68-26 無題」に見る特徴的な二重奏の分析

► はじめに

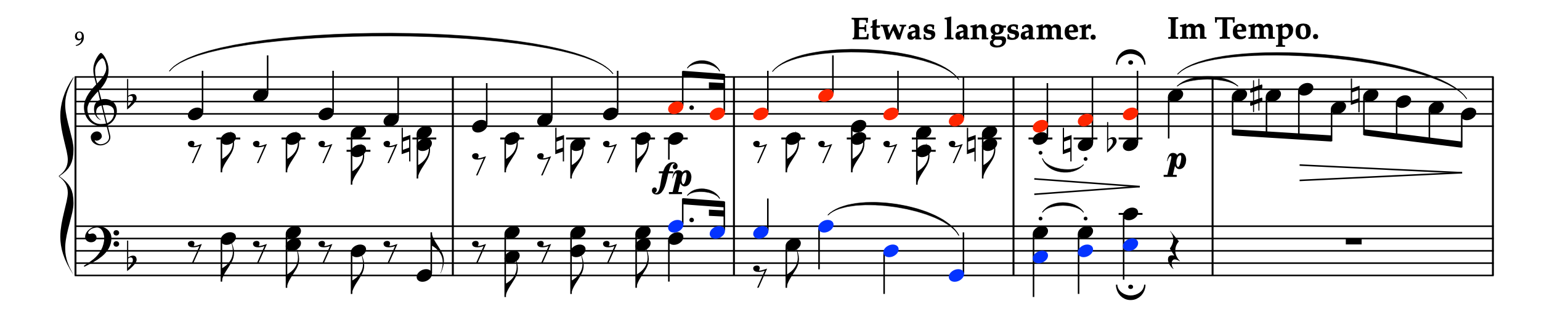

本記事では、シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-26 無題」に焦点を当て、特に11-12小節に見られる特徴的な二重奏の技法について分析していきます。この作品の作りはシンプルですが、その中に織り込まれた音楽的アイデアからは学ぶべき要素があります。

► 実例分析

‣ 特徴的な二重奏

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-26 無題」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、9-13小節)

この曲の11-12小節には、興味深い二重奏の書法が見られます。譜例に示されているレッド音符とブルー音符で区別された二つの声部が絡み合いながら進行していきます。

‣ オクターヴユニゾンによる転換点

10小節4拍目(カラー音符の開始点)から2拍分のみ見られるオクターヴユニゾンは、音色変化以上の重要な役割を担っています。ここまでの曲の流れを振り返ると、以下のような変化が見られます:

リズム書法の変化:

・10小節4拍目まで:裏打ち(補足リズム)による書法

・10小節4拍目以降:裏打ちに加え、メロディとの同時打鍵(リズミックユニゾン)が導入

声部関係の変化:

・11小節2拍目から、声部の交叉が起こっている

このオクターヴユニゾンは、二重奏の開始点として機能しており、曲の構造を明確に区分する役割も果たしています。

‣ 一般的に思い浮かべる二重奏との違い

二重奏で部分的にオクターヴユニゾンが使用されることはこれ以前の作品にもいくらでも見られましたが、一般的に二重奏と言うと:

・3度のハモリ

・6度のハモリ

・それらの複音程によるハモリ

を思い浮かべるのではないでしょうか。

譜例の箇所でオクターヴユニゾンを使用することで得られている効果は以下の通りです:

・音色的変化:同じ音をオクターヴで重ねることによる硬質な音色の追加

・強調:重要な入りを際立たせる効果

► 終わりに

二重奏の概念をオクターヴユニゾンによる表現も含めて捉えることで、より楽曲から取れる情報が増えるでしょう。この作品の分析を通じて、シューマンがシンプルな作品の中にも音楽的思考を簡潔な形で凝縮していることが分かりました。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

コメント