【ピアノ】構造的なメリハリの分析:シューマン作品を例に

► はじめに

楽曲分析において、作曲家がどのように音楽的な強調やコントラストを作り出しているかを理解することは重要です。

本記事では、シューマンの「Op.68-11 シチリアーナ」を取り上げ、楽曲構造におけるメリハリの付け方を詳しく分析していきます。

► メリハリの分析の基礎

‣ 分析対象と基本情報

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-11 シチリアーナ」

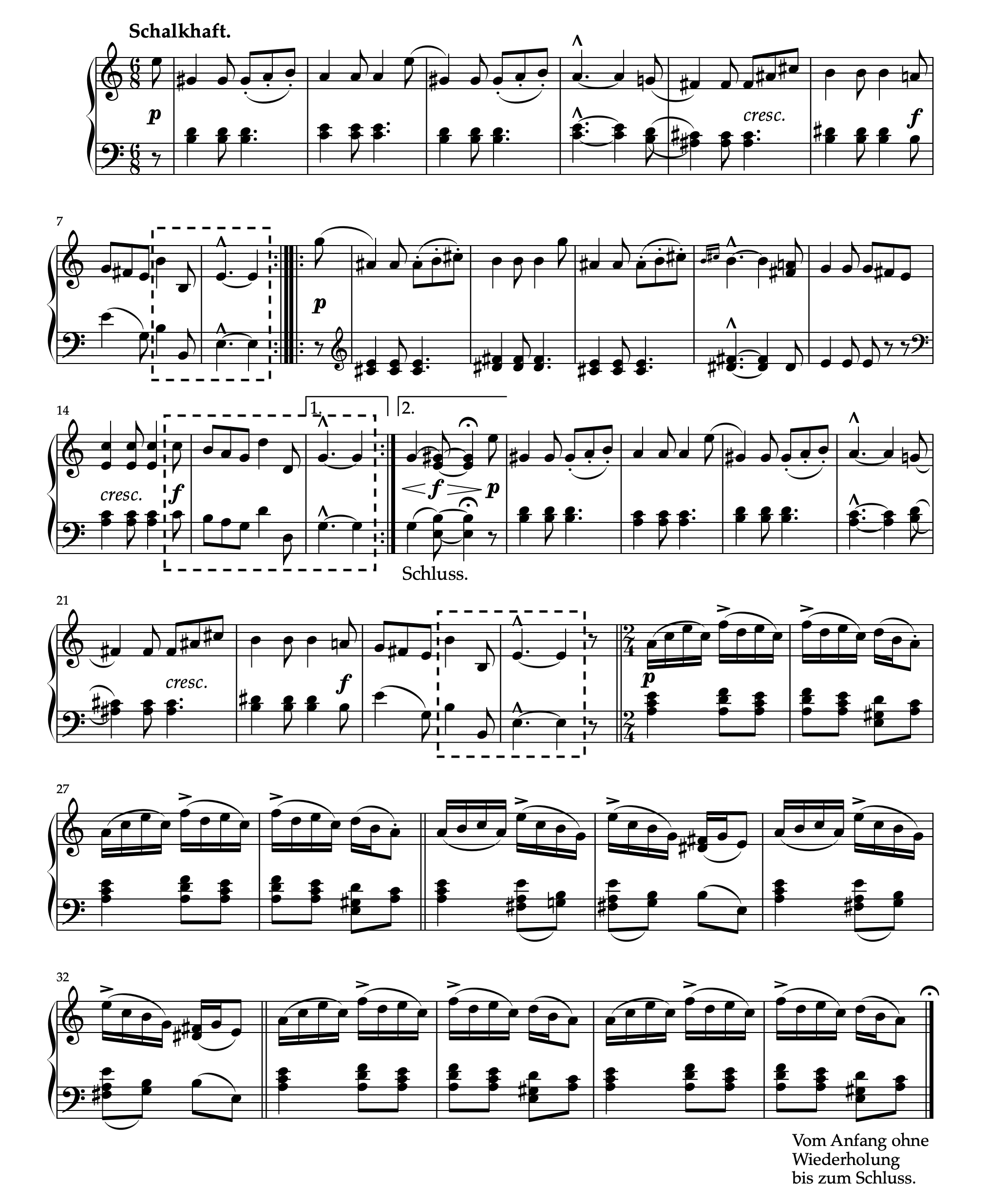

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

楽曲の構成:

A(aba) B(aba) A’(aba)

全体構造

A(1-24小節)

├─ a(1-8小節)

├─ b(9-16小節)

└─ a(17-24小節)

B(25-36小節)

├─ a(25-28小節)

├─ b(29-32小節)

└─ a(33-36小節)

A’

└─ ダ・カーポによる繰り返し

‣ Aセクションにおける構造的特徴

本分析では、特にAセクション(1-24小節)に着目し、以下の3つの観点からメリハリの付け方を考察します。

1. 強弱によるコントラスト

・各区分(a, b, a)の終わりに向かって f が配置されている

・それまでの p との対比により、明確な区切りを形成

2. 音域の拡大による強調

・各区分の終結部で左手の音域が下方に拡大

・低音の厚みにより、フレーズの終わりを強調

・音響的な充実感の創出と構造の明確化に貢献

3. オクターヴユニゾンの使用

・各区分の終結部で、譜例の点線部のようにメロディがオクターヴユニゾン(同じ音を1オクターヴ離れて演奏)となる

・音色の変化により、それまでの単音メロディとの違いを際立たせる

・A-bセクションでは、A-aよりもより長いオクターヴユニゾン区間を持つことで、中間部としての重要性を強調

‣ 分析から見える作曲技法

これらの特徴から、以下のような作曲技法上の工夫が見て取れます:

1. 構造の明確化

・強弱、音域、音色の変化を組み合わせることで、楽曲構造を聴覚的に明確にしている

・各セクションの終結感を複数の要素で強調することで、形式の理解を促進

2. バランスの取れた変化

・急激な変化を避け、段階的にメリハリを作り出している

・複数の要素を同時に変化させることで、自然な流れを保ちながら効果的な強調を実現

► まとめと発展的考察

この分析手法が特に有効な楽曲:

・明確な形式を持つ小品

・教育的目的で書かれた作品

発展的な学習方向:

1. 和声分析との組み合わせ

・メリハリの付け方と和声進行の関係性の考察

・和声の変化が構造にもたらす影響の分析

2. 様式研究への応用

・同時代の他の作曲家による作品との比較

・シューマンの他の作品における同様の分析

3. 他の時代・作曲家での実践

・バロック期の舞曲における構造分析

・近代以降の作品における伝統的手法の応用例の分析

【おすすめ参考文献】

本記事で扱った、シューマン「Op.68-11 シチリアーナ」について学びを深めたい方へ

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【シューマン シチリアーナ】徹底分析

【関連記事】

▶︎ 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

楽曲分析学習パス

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

・SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント