中級 楽曲分析学習パス 修了課題:比較分析とセルフチェック

► 課題の目的

・複数の楽曲を比較することで見えてくる音楽的特徴の把握

・作曲技法の共通点・相違点の分析力向上

・様式感の理解と分析的思考の定着

・自己分析力の向上

► 取り組み方

準備するもの:

・課題曲の楽譜(本記事でPDFを提供)

・A4用紙

・鉛筆・消しゴム

推奨学習時間:

課題:150分程度

・個別分析:20分 × 5曲

・比較分析:50分

自己採点:40分程度

► 課題内容

‣ 課題曲

次の5曲を「比較分析」し、それぞれの独自の点や共通点を数多く列挙すること。

課題曲:

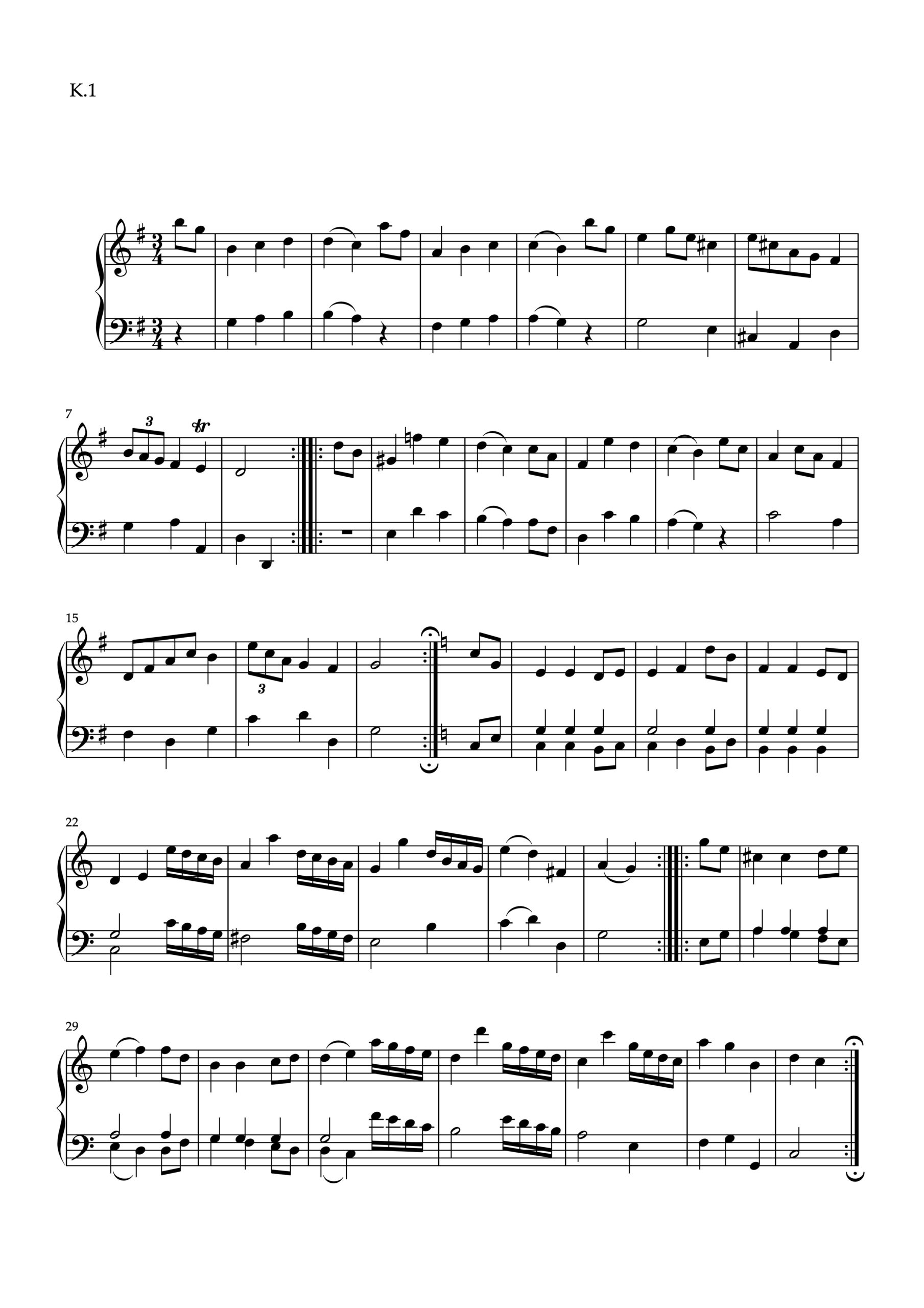

・モーツァルト「メヌエット ト長調 K.1」

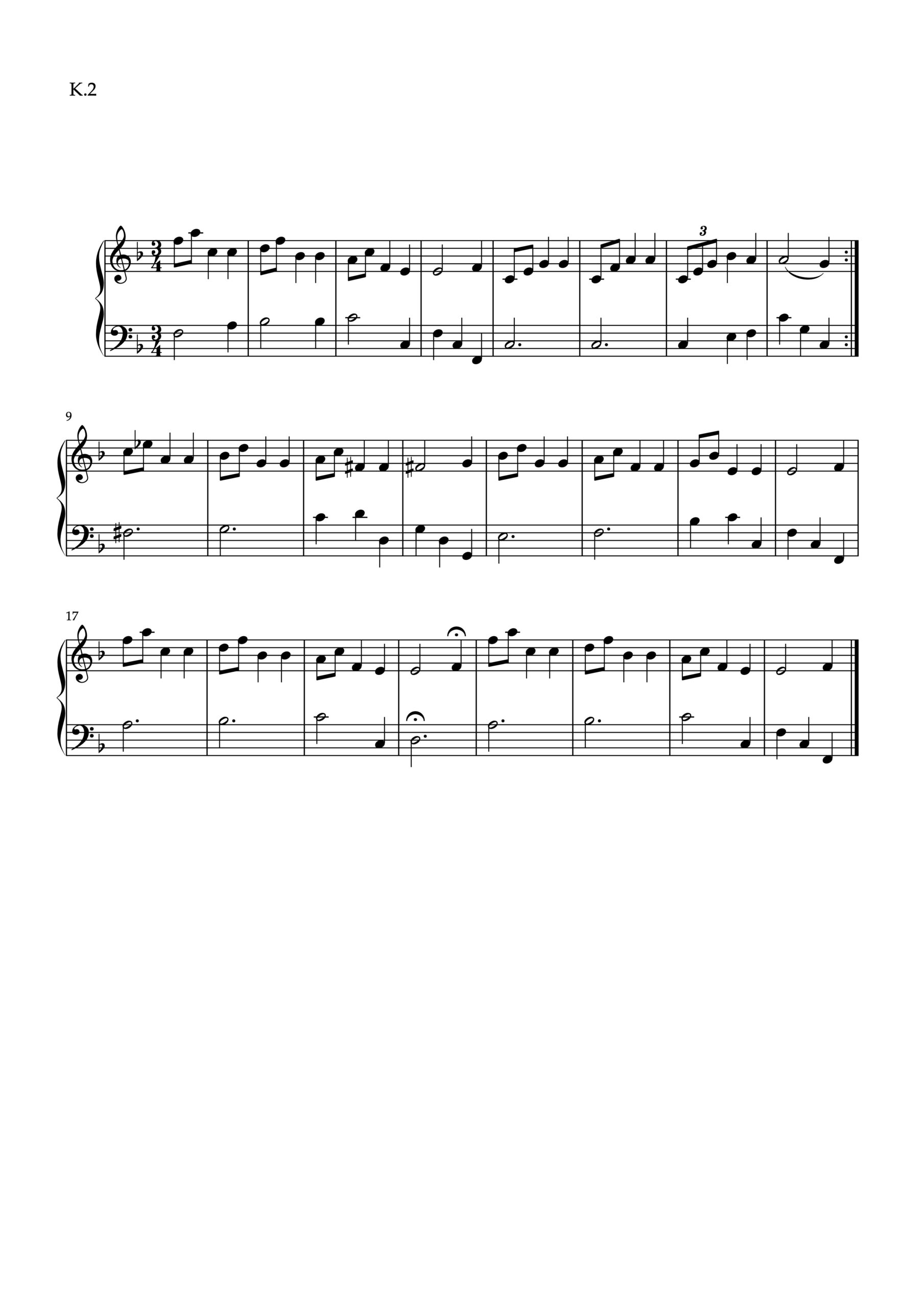

・モーツァルト「メヌエット ヘ長調 K.2」

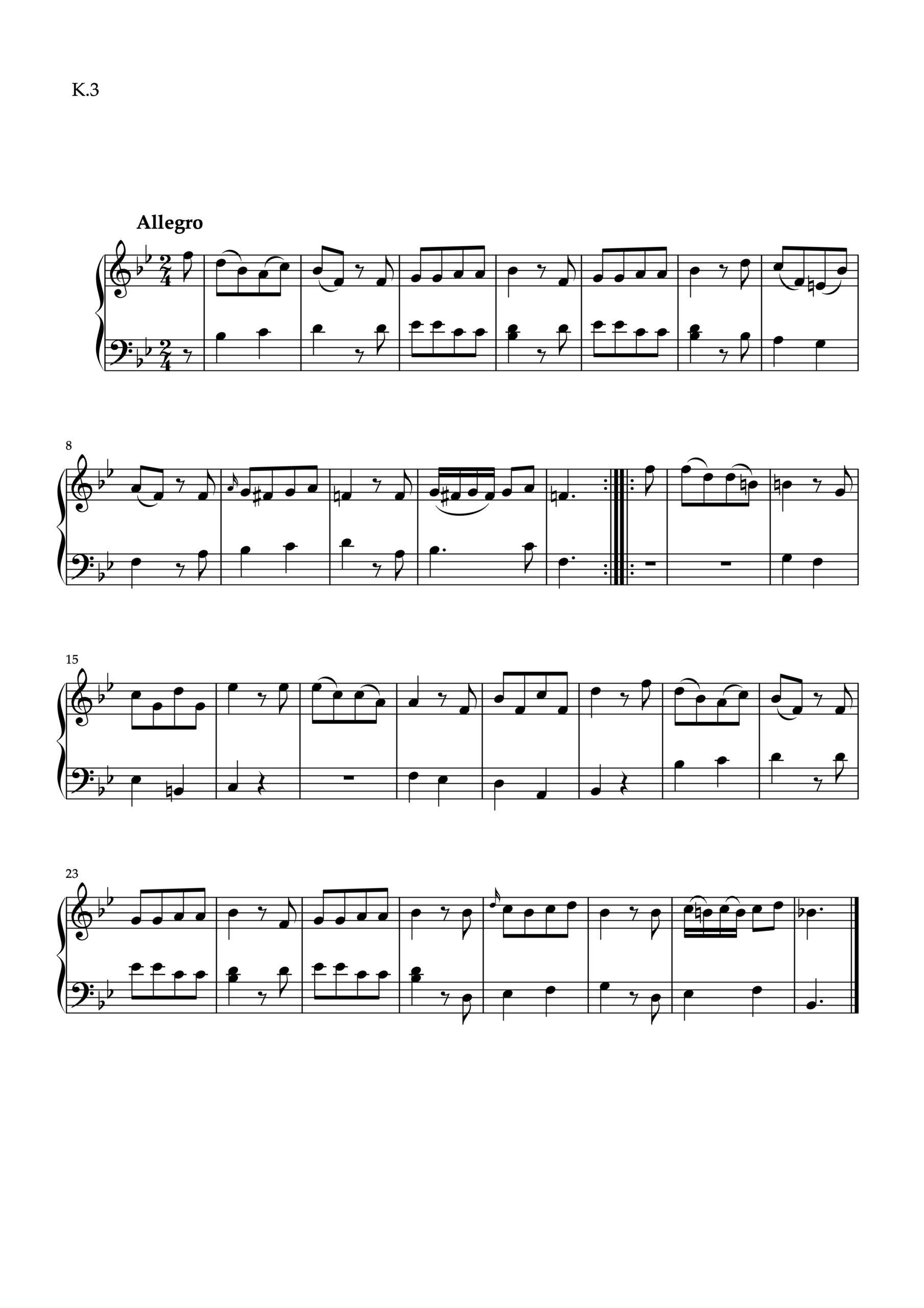

・モーツァルト「アレグロ 変ロ長調 K.3」

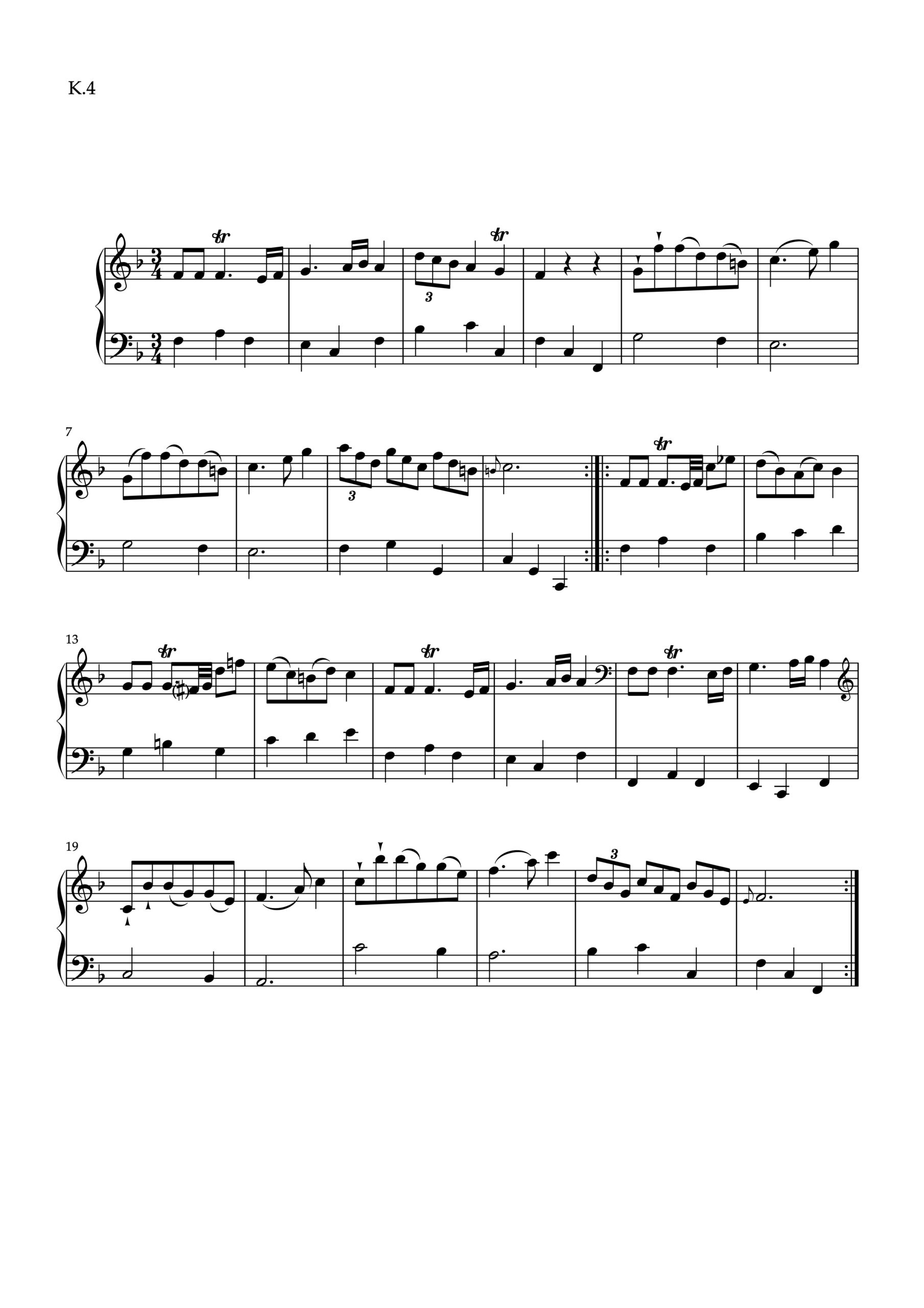

・モーツァルト「メヌエット ヘ長調 K.4」

・モーツァルト「メヌエット ヘ長調 K.5」

‣ 課題曲楽譜

(PD楽曲、Sibeliusで作成)

原典版を定本としています。

異なるアーティキュレーションなどが書き込まれている版もありますが、今回の課題ではこれらの楽譜を使用してください。

モーツァルト「メヌエット ト長調 K.1」

モーツァルト「メヌエット ヘ長調 K.2」

モーツァルト「アレグロ 変ロ長調 K.3」

モーツァルト「メヌエット ヘ長調 K.4」

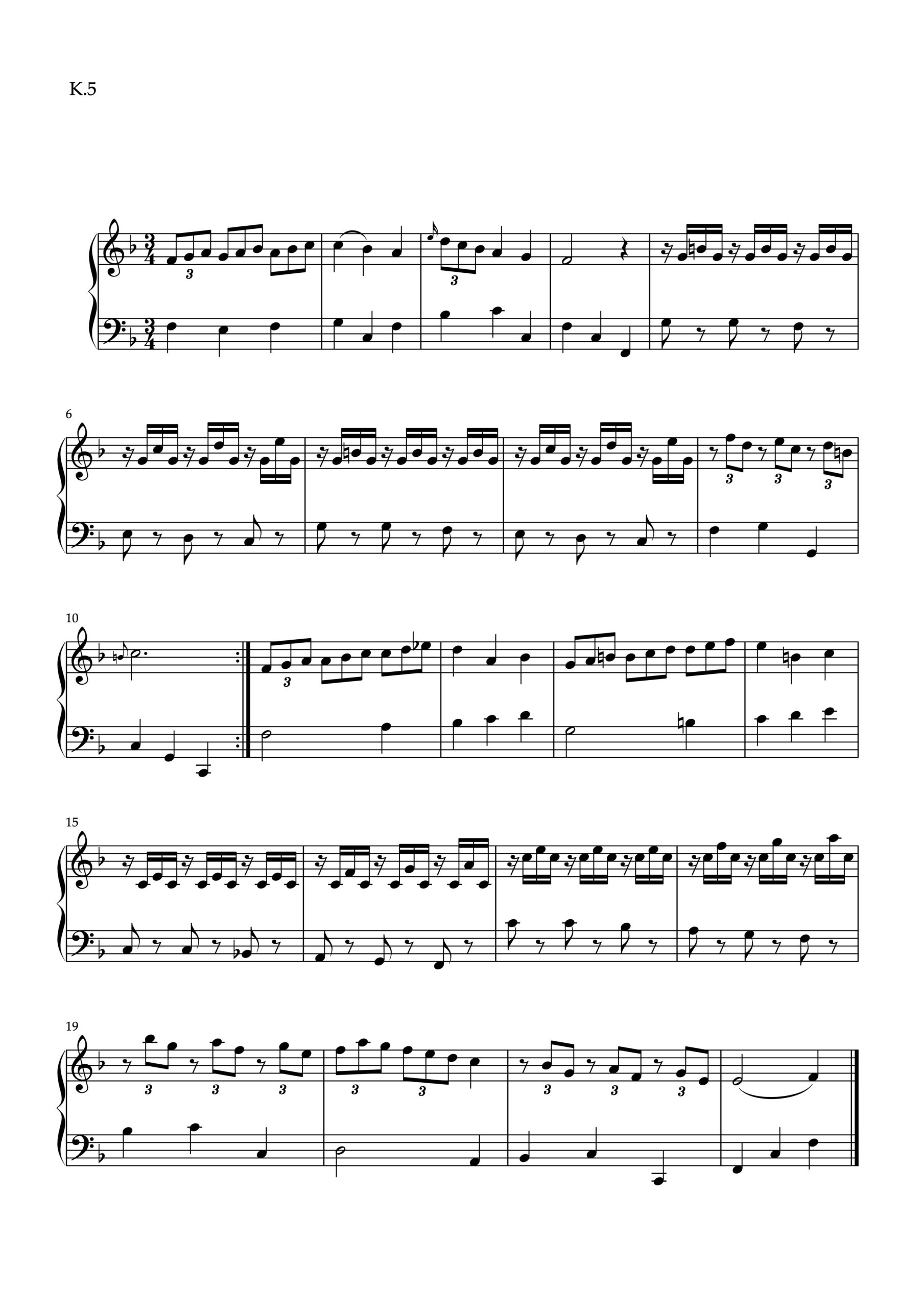

モーツァルト「メヌエット ヘ長調 K.5」

PDFで入手したい方は以下よりダウンロードしてください。

► 分析の観点

形式的特徴の比較:

・楽曲形式

・区分の方法

・終止形の使用

書法的特徴の比較:

・声部の扱い方

・動機の展開方法

・反復技法

和声的特徴の比較:

・調性計画

・転調の手法

・和声進行のパターン

記譜上の特徴の比較:

・アーティキュレーション

・装飾音の表記

・リズム表記

► 分析手順

Step 1: 各曲を順に細かく分析していく(20分×5)

・形式的特徴の確認

・特徴的な書法の抽出

・独自の表現技法の把握

Step 2: 分析結果をもとに「比較分析」に着手し、独自の点や共通点をA4用紙へまとめていく(50分)

・共通する特徴の整理

・各曲固有の特徴の整理

► 解答例

1. 全曲共通の特徴

形式・構造面

・K2-4は全て、三部形式

・どの作品も、偶数小節単位の明確な形式的区分がされている

・どの作品も、はじめのセクションは上属調で終止する

・どの作品も、カデンツによる明確な区切りがされている

声部構成・テクスチャー

・どの作品も、2声部中心の明快な書法

・どの作品も、左手にメロディがくるところは出てこない

・K.1とK.3にのみ、3声になる部分がある(独立した声部として3声になるのはK.1のみ)

作曲技法

・K.1とK.3のみ、アウフタクト中心の音楽

・どの作品も、同型反復の多用をしている

・どの作品も、短い動機の発展的使用がされている

・どの作品も、順次進行と跳躍進行の効果的な組み合わせ

調性・和声

・どの作品も、調号が少ない調で書かれている(うち3曲はヘ長調)

・K.1-3は全て、BセクションがⅡ度調で始まる

・K.4-5は、BセクションがⅣ調で始まる

記譜・表記

・どの作品も、細かなアーティキュレーションが中心であり、長いスラーは書かれていない

・どの作品も、原典版ではダイナミクスが書かれていない

・K.1とK.4には、記号によるトリルが出てくる

2. 各曲の特徴的要素

「メヌエット ト長調 K.1」の固有の特徴

・反復小節線上のフェルマータが出てくる(K.1のみ)

・メヌエット→トリオ→メヌエットの形をとっている(このトリオを別の楽曲として分類している研究もある)

・調号を変える転調が行われている(調合を変えない部分転調は、どの作品にも見られる)

「メヌエット ヘ長調 K.2」の固有の特徴

記譜的特徴

・音符上のフェルマータが出てくる(K.2のみ)

・コーダ的な終結部が付いている(K.2のみ)

和声的特徴

・11-12小節では、G-durのH音、g-mollのB音のいずれも出てこない

・9-10小節でg-mollを明示することで、11-12小節もg-mollとして機能

・この前後関係による調性確立手法は、K.3、K.5でも使用

「アレグロ 変ロ長調 K.3」の固有の特徴

形式・表記面

・Allegroというタイトルが付されている(K.3のみ)

・テンポ指示が書かれている(K.3のみ)

・2/4拍子(K.3のみ)

・3連符が出てこない(K.3のみ)

書法面

・書き譜によるトリルが出てくる(11小節目および、29小節目)

・c-mollの確立が前後の文脈から説明される手法(K.2、K.5と共通)

「メヌエット ヘ長調 K.4」の固有の特徴

リズム・音価

・32分音符が出てくる(K.4のみ)

構造的特徴

・5-10小節における6小節構造(7-8小節が付加的)

・オクターヴ下での同型反復手法(K.4のみ)

・15-22小節における対照的なオクターヴ反復

「メヌエット ヘ長調 K.5」の固有の特徴

リズム・音型的特徴

・拍頭が休符になった16分音符の表現(K.5のみ)

・3小節目の「装飾音+3連符」の独自表現

・拍頭が休符の3連符によるメロディ(9小節目)

構造的特徴

・K.4と同様の6小節構造(5-10小節)

・オクターヴ上での反復表現(K.4と共通)

和声的特徴

・前後関係による調性確立手法(K.2、K.3と共通)

► セルフチェックシート

評価の2層構造(100点満点)

1. 基礎的な分析力(60%)

・各曲の共通点を解答例の7割以上発見できたか(30%)

・楽曲固有の点を解答例の7割以上発見できたか(30%)

2. 応用的な分析力(40%)

・メインコースで学んだ専門技法を自分なりに活用できたか(10%)

・サブコースで学んだ知識を自分なりに活用できたか(10%)

・解答例にはない独自の視点を提示できたか(20%)

振り返りメモ(任意)

・一番分かりやすかったところ

・もっと知りたいと思ったこと

・次に挑戦してみたい曲

► アドバイス

・分からない部分があっても気にせず、できる部分から取り組みましょう

・音楽を楽しみながら分析することを心がけましょう

・「独自の視点を提示できたか」という部分を大切にしましょう

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら