【ピアノ】ドビュッシー「グラドゥス・アド・パルナッスム博士」演奏完全ガイド

► はじめに

曲の背景

「グラドゥス・アド・パルナッスム」は、もともとクレメンティが著した有名なピアノ練習曲集のタイトルです。この教本は現代でも世界中で出版され、実際の教育現場で広く用いられています。

ドビュッシーはこの作品において、そうした練習曲に取り組む子供の退屈な様子を、皮肉とユーモアに満ちた筆致で音楽化しています。無味乾燥な指の練習を誰もが嫌がるように、子供たちも渋々ながら練習を始めるものの、途中で飽きてしまい指が止まりかけてしまいます。しかし叱られるのを避けるため、また気を取り直して練習を続ける——そんな光景が、いかにも練習曲らしい音型の連なりによって見事に描写されています。

曲名に「博士」という言葉を添えたところに、ドビュッシーの鋭い風刺精神が込められています。

(参考文献:名曲事典 ピアノ・オルガン編 著:千蔵八郎)

演奏難易度と推奨レベル

この楽曲は「ツェルニー30番中盤程度」から挑戦できます。

本記事の使い方

この楽曲を、演奏のポイントとともに解説していきます。パブリックドメインの楽曲なので譜例も作成して掲載していますが、最小限なので、ご自身の楽譜を用意して読み進めてください。

各セクションごとに具体的な音楽的解釈を示していますので、練習の際に該当箇所を参照しながら進めることをおすすめします。

► 演奏のヒント

‣ 1-12小節

· 1-2小節

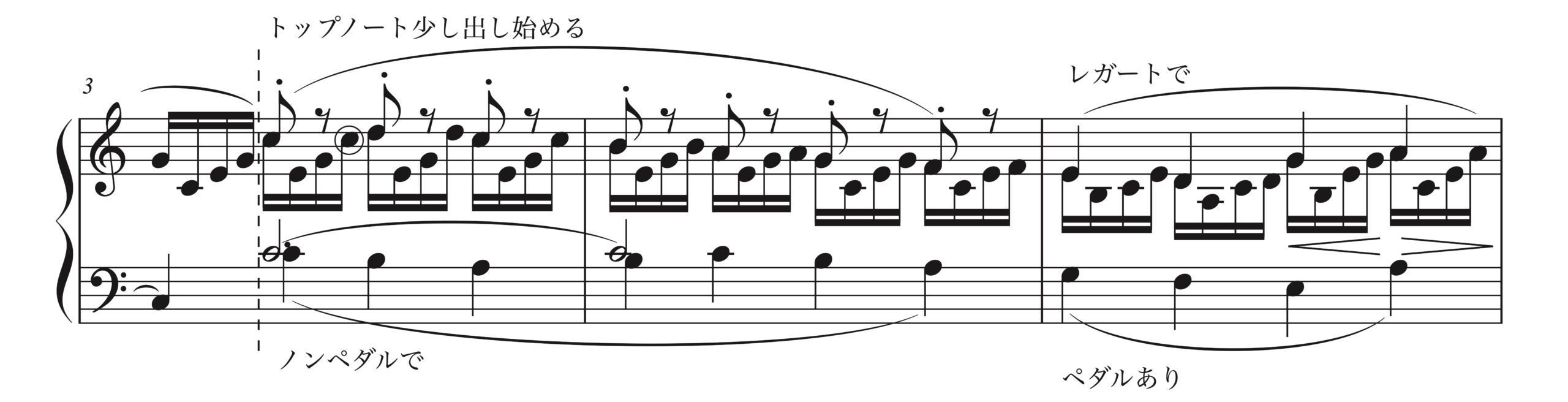

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

左手のバランスを理解する

曲頭では左手に重要な音楽的特徴があります。装飾音符よりも、親指で演奏する全音符により重みが入ることを意識してください。装飾音符の低い音を大きく響かせている演奏を耳にすることもありますが、これはあくまでも「引っ掛けているだけの音」です。全音符という長い音価で、親切にテヌートまで書かれている親指の音に重心がくるべきです。

「低音保続」という音楽語法

この箇所では、低音がずっと伸びている上でハーモニーが変わっていく「低音保続(オルゲルプンクト、ペダルポイント)」という技法が使われています。なぜ作曲家は保続を使うのでしょうか?

・バスが保続されているときと比較すると、バスが動くときは音楽の進行感が強くなる

・曲の始めはあえて保続にしておいて、後にバスを動かすことで音楽をドラマティックにしていく意図

響きを聴き続ける重要性

左手の全音符による保続音は長く続くので、音を出し終わっても油断せずに、自分の耳で響きを聴き続けましょう。そうすることで:

・上で変化している和声とのバランスをとることができる

・基本的に、自分の耳に聴こえない音は、聴衆にも聴こえない

右手:指を上げ過ぎない

右手の細かいパッセージでは、指を上げ過ぎないことが重要です。「指を高く上げないと発音できない」と思い込んでいませんか。そんなことはありません。

・ゆっくり練習で、なるべく指の動きを少なくすることを意識して練習してみる

・常に意識に入れておくことが重要

・慣れてくると、指の無駄な動きを減らすことは独学でも可能

脱力の面だけでなく、いちいち指を高く上げてしまうとテンポを上げようとしたときにうまく上がらず、デコボコしてしまい音色もそろわないため、練習に行き詰まりがきてしまいます。

· 3-4小節

譜例(3-5小節)

フレーズの切れ目に注意

3小節2拍目からは新しいフレーズが始まります。3小節1拍目は「フレーズ終わり」なので、大きくなってしまわないように注意してください。

3小節2拍目から右手トップノートの声部分けが始まります。ここからはトップノートをやや強調しましょう。ただし:

・丸印で示した「メロディと音域が近い音(伴奏音型)」は大きくなり過ぎないように

・この音が大きくなると、声部分けされた8分音符とどちらも主役のように聴こえてしまう

左手の動きとバランス

3小節2拍目から左手がようやく動き出します。右手のトップノートと左手の動きにハモリが生じていることを意識しましょう。ここで大切なのは「主従をはっきりさせること」です:

・右手のトップノートがより重要

・したがって、右手のトップノートのほうが少し多めに聴こえるバランスを狙う

上手な人は必ずバランスに敏感です。

ハモリの音程によるニュアンス

さらに上級を目指すなら、ハモリの音程によるニュアンスも意識しましょう。これらのハモリは「8度」「10度」「8度」「6度」のように度数が変わっていき、それにより色彩が微妙に移り変わっていきます。

スタッカートとスラーの解釈

3-4小節目のトップノートには、スタッカートとスラーの両方が書かれています。ここでは「つなげず切り過ぎず」という中間のニュアンスを狙いましょう。そのためにも、ノンペダルで演奏するのが効果的です。

· 5小節目

(再掲)

レガートへの変化

5小節目からは右手のスタッカートが無くなり、音価も4分音符に変化します。これは明らかに「レガートにして欲しい」という意図です。この小節からペダルの使用を再開しましょう。ただし:

・右手が非和声音も使いながら細かく動くので、ペダルをめいっぱい踏み込むと濁りが生じる

・薄めのペダルで響きを補佐してあげるくらいが適切

ダイナミクスの松葉を見落とさない

5小節目に書かれている「ダイナミクスの松葉(クレッシェンド・デクレッシェンド)」は、メロディの小さなヤマにあわせて書かれている非常に音楽的な指示です。こういった些細な部分を丁寧に読み取るのが、平坦にならない演奏をするポイントです。

· 7-8小節

反復の違いを弾き分ける

7小節目と8小節目を見比べてみてください。ただの繰り返しではありません。8小節目にはダイナミクスの松葉が書かれていません。こういった違いを必ず弾き分けるようにしましょう。

また、7小節目の松葉も決してやり過ぎず、「ダイナミクスを一段階上げて戻す」くらいに留めておきましょう。そうすることで、12小節目の sf へ向かうクレッシェンドが活きてきます。

音楽は「相対的」に把握されるので、ある箇所の表現を高めたければ、その直前や直後の表現にも工夫が必要なのです。

· 10小節目

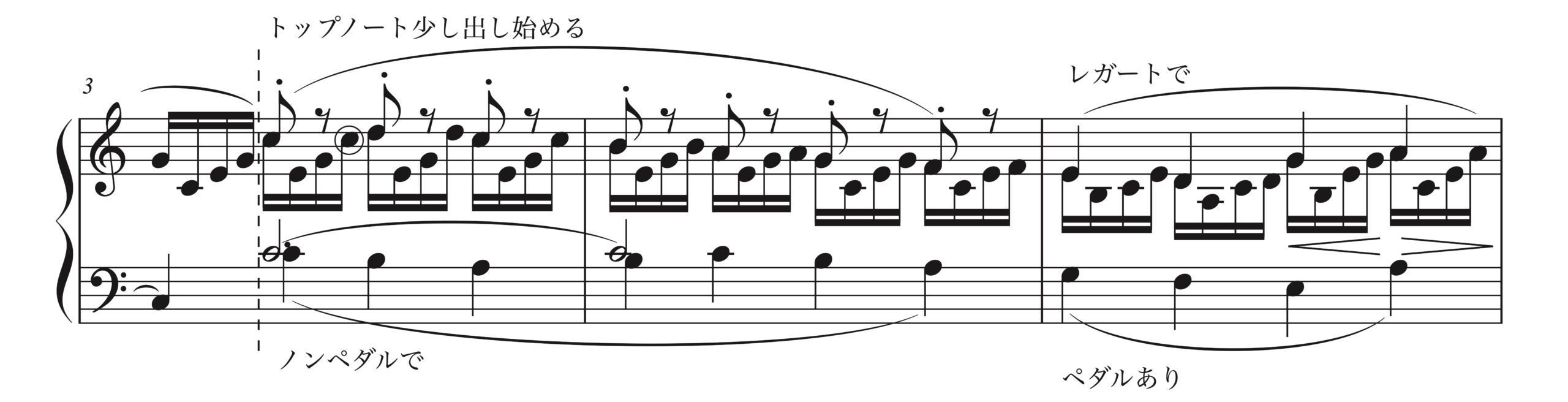

譜例(10小節目)

全音音階の色彩

10小節目では、B音が出てくることで少し浮遊するような不思議なサウンドになります。ここでは「全音音階 “風” のスケール」が使われています。F音の保続があるため完全な全音音階ではありませんが、全音音階が見え隠れすることで色彩が少し変わっていることを把握しておきましょう。こういったことを理解しておくと、後々「暗譜」をする際にも役に立ちます。

· 11-12小節

クレッシェンドのタイミング

11小節目の「cresc.が書かれている位置」に注意してください。書かれているところで既に大きくなってしまっていませんか。その箇所はまだ pp です。「クレッシェンドは後ろ寄りで」これが多くの場合に共通する鉄則です。

sf の打鍵方法

12小節目の単音は、決して上から叩かずに、鍵盤のすぐ近くから力強く打鍵するようにしましょう。こうすると、よく響くけれども音が散らばらない sf を出せます。そして、打鍵したらすぐに力を解放してあげましょう。

この「突き刺すようなピアノの単音のサウンド」は、ドビュッシー以前の時代には珍しく、ある意味「近現代のサウンド」と言えるでしょう。その後、シェーンベルクや武満徹などが効果的に用いました。

白玉についた松葉の解釈

12小節目の sf 直後にはデクレッシェンドの松葉が書かれています。ピアノは減衰楽器なので、一度音を出したらクレッシェンドやデクレッシェンドを物理的に行うことは基本的にできません。

これは「音楽の方向性を示したイメージ」と考えればOKです。

この松葉があることで、sf から13小節目の p へ移行する際の方向性が示され、「ダイナミクスが段になっているというよりは、ひとつながり」というイメージが伝わってきます。

フレーズの接続

11小節目から12小節目へ入るときは、「間(ま)」を空けたりテンポをゆるめたりせず、ノンストップで一気に入りましょう。そのほうが「全音符になり、急に運動が変わった」という効果的な印象がより強調されます。

‣ 13-21小節

左手メロディの登場

12小節目からの関連性を感じつつ、13小節目をスタートさせましょう。ここからしばらくは、左手で演奏する音がメロディと考えてOKです。

再び「スタッカート」が現れるので、ノンペダルで軽さを出しましょう。何でもかんでもやたらにペダルを踏まないことは、さらに上級を目指すにあたって重要な考え方です。

ドビュッシーの細かなニュアンスを読み取る

13-21小節までで注意すべきことは、ドビュッシーが残した細かなニュアンスをしっかりと読み取ることです。具体的には以下の点に注目してください:

・13-14小節、15-16小節の松葉

・17小節目の小さな松葉、および、subito p

・17小節目、19小節目のスタッカートとテヌートの使い分け

・p よりもさらに抑えられた、20小節目の più p

・21小節目の retenu に書かれた、Un peu(少し)というニュアンス

・13-21小節の、全体的な和声の不安定さ

ダイナミクスの全体像を把握する

22小節目からは冒頭の音楽が戻ってくるので、21小節目までで段落的には大きな一区切りです。

ここまでで「ダイナミクスとしては、mp すらまだ出てきていない」ことを再確認しておきましょう。不用意に大きくなってしまうと、この後の構成が活きてきません。

rit. の注意点

22小節目に入るときは、「Un peu retenu(少しテンポをゆるめて)」の文字通り「少し」にするよう注意してください:

・rit. は、やり方を間違えてしまうと音楽が止まってしまう

・rit. をしても、小節の変わり目は「間(ま)」を空けないことが大切

ポイントは、「音楽の流れの中で呼吸する」ことです。小節の変わり目で大きな呼吸を入れると、そこに不自然な「間(ま)」が空いてしまいます。

‣ 22-44小節

· 22-24小節

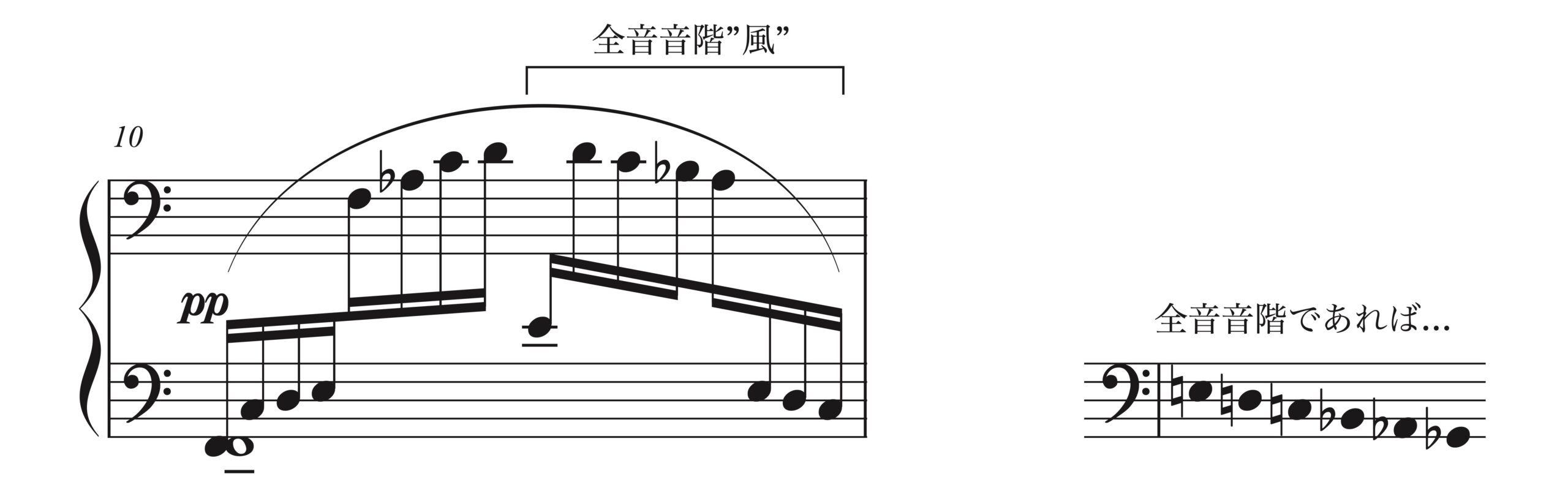

譜例(23-24小節)

再現部の変化

22小節目からは曲頭が戻ってきますが、23小節目で大きな変化があります。グッとくる和声が印象的で、少し感情的に演奏してもいいでしょう。

手の交差とバランス

24小節目では、左手を交差して演奏する音同士のバランスに注意してください。E音とFis音のどちらかが異質に大きくなってしまわないように、両方バランスよく鳴らしましょう。これらの音は:

・「仮にオーケストラで演奏する場合、別の楽器で演奏している音」というイメージを持つ

・テヌートもついていますし、16分音符の動きの中から明確に浮かび上がってくるように演奏する

・そのためには、16分音符をガツガツ弾きすぎないことも重要

· 27小節目

アーティキュレーションの使い分け

27小節目からは、左手を交差して演奏する音に書かれているニュアンスに注意が必要です。以下のように使い分けられています:

・スラー+スタッカート

・スラーのみ

ダンパーペダルを使っても構いませんが、手ではニュアンスの違いを弾き分けなければいけません。ダンパーペダルはレガートにとってあくまで補佐的な役割でしかないので、ペダルに頼り過ぎず指でレガートに肉薄することが重要です。

· 30-32小節

同じメロディ、異なる表現

30小節目と32小節目には、どちらも「Re Mi Do」というメロディが出てきますが:

・30小節目:スラー+スタッカート

・32小節目:スラーのみ

というように書き分けられています。必ず演奏上でも弾き分けましょう。

両手の受け渡しをスムーズに

31-32小節では、16分音符の動きを「一本の線」のようにバトンタッチしていきましょう。

滑らかに演奏するためのポイント:

・ゆっくり練習で、とび出がちな「親指」で演奏する音に特に気をつける

・「音量」だけでなく「音色」も揃える意識を持つ

・受け渡しの最後の音が長く伸びてしまわないように注意する

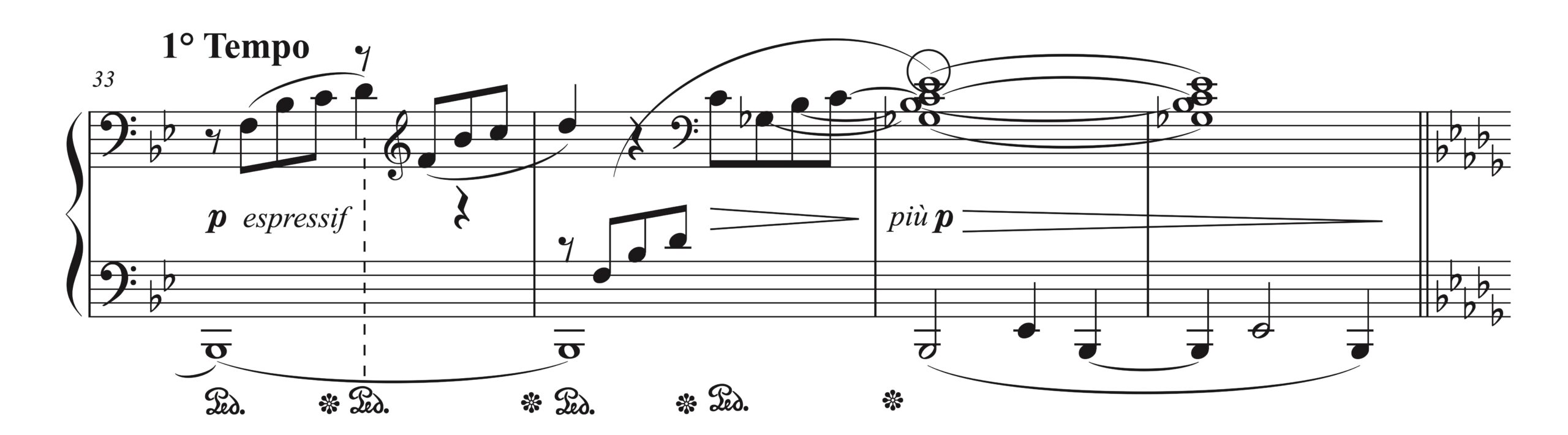

· 33-36小節

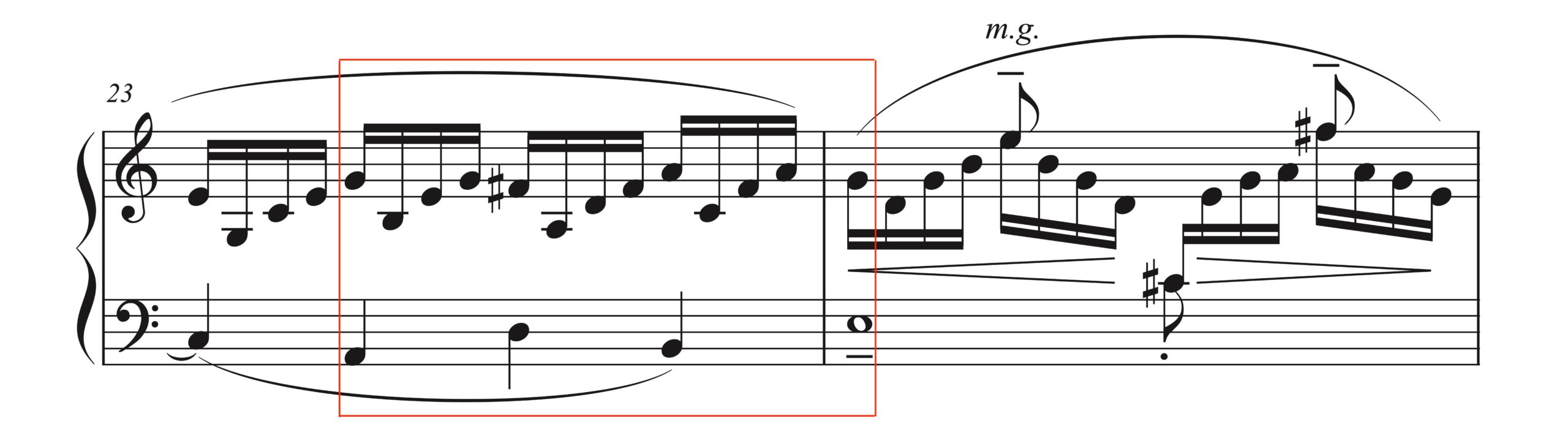

譜例(33-36小節)

テンポ・プリモの重要性

「1° Tempo(テンポ・プリモ)」と書いてあります。このような音楽が大きく移り変わった箇所では、急激にテンポが変わりがちなので気をつけましょう。

曲頭の音型の「拡大形」になっています。テンポが変わらないことで、「音価が2倍に拡大されている」という変化がより引き立ちます。

譜例(曲頭と33小節目の素材の比較)

ペダリングの工夫

(再掲)

33小節目では、メロディのD音でダンパーペダルを踏みかえるといいでしょう。そうすることで:

・D音はきちんと残せる

・他の音の響きは消える

・ト音記号に変わった直後のF音が出てきたときに「別の声部が出てきた」ということが聴衆にはっきりとわかる

33小節目の間ずっとペダルを踏みかえない場合、このような効果は出せません。

低音の表現

35小節目の丸印で示した長く伸びるEs音は、音を出し終わった後もよく聴き続けることが大切です。そうすることで、左手で演奏する低音をどれくらいのバランスで演奏すべきかを判断できます。

左手の低音表現では、指をバタバタさせるのではなく、鍵盤につけておいてから下ろすだけにすると、ゴツゴツせずに演奏することができます。

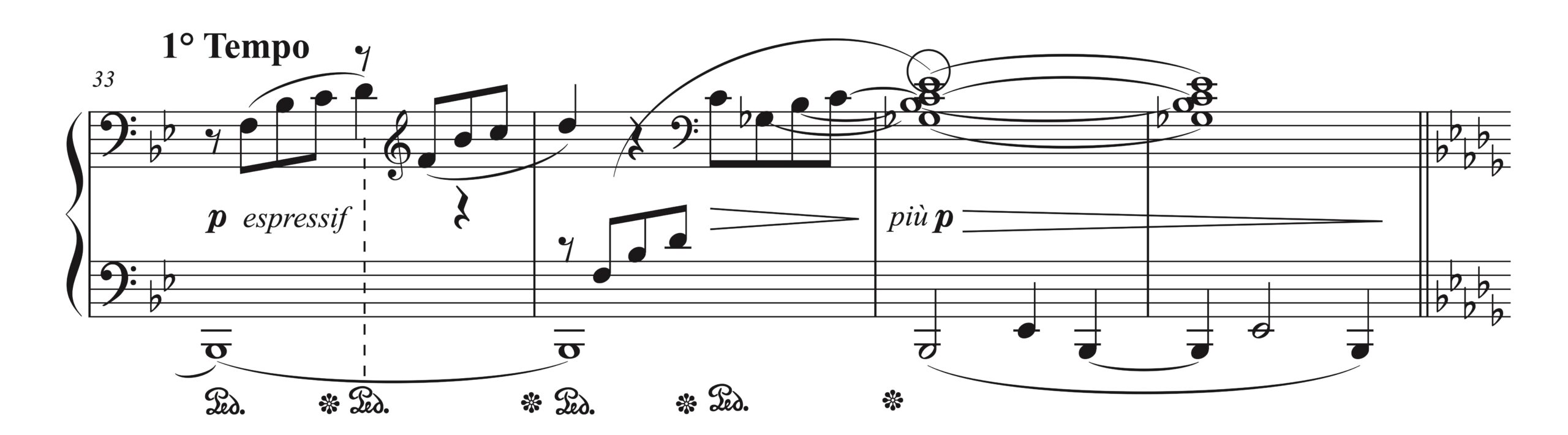

· 37-44小節

譜例(37-39小節)

Animez un peu

「Animez un peu(少し活き活きと速く)」という指示があります。この変化はやり過ぎないことが大切です。直前から似たような音型が接続されているだけなので、急激にテンポが変わると「とってつけた」ように聴こえてしまいます。

休符での音楽の継続

38-39小節では手を交差して左手でメロディを演奏します。ここでの注意点は、39小節目の2分休符で音楽が分断されてしまわないようにすることです。

38小節4拍目の4分音符は、2分休符を挟んだうえで、その次の2分音符へとつながっている音です。これらの関連性が全くなくなってしまうと、音楽的に何をやっているのか分からなくなります。

ポイント:

・音色を似せる – 隣の音同士で音量差があっても、音色を揃えることで関連性を持たせることができる

・2分休符のときに、休んだ素振りを見せない – 視覚的にも、音楽を聴く聴衆に対して緊張感を保っている様子を

・手をあまり大きく動かさない – これが視覚的な継続感を保つポイント

‣ 45-54小節

属音での保続

45小節目からまた再現が始まりますが、保続が「属音」でされている点がこれまでと異なります。主音で保続されていた曲頭などと弾き比べてみることで、そのサウンドの違いを自身の耳で確認しましょう。

暗譜のための整理

譜読みの段階で「繰り返し」を見つけたら、以下のことを整理しておくべきです:

・全くそのまま繰り返されている箇所

・似ているけれども、やや変化が加えられている箇所

これらをしっかりと区別して整理しておくことで、のちほど暗譜をする際に役に立ちます。

この楽曲での変化の例:

・45小節目では「属音」での保続に変わっている

・46小節目のクレッシェンドは、曲頭や23小節目にはない

・49-50小節と曲頭の5-6小節を比較すると、松葉の書かれ方が異なる

‣ 55-76小節

· 55-56小節

増和音の緊張感

・55-56小節は「増和音」になっているので、緊張感を伴っている

・その緊張感があるからこそ、解放された57小節目からの場面が活きる

このような音楽の構成を理解しておきましょう。こういった箇所では勝手に accel. してしまいがちです。それをしてしまうと57小節目からが収集つかなくなるので気をつけましょう。

また、55小節目で cresc. が書かれている位置に注意し、大きくなるのが早過ぎないようにしてください。

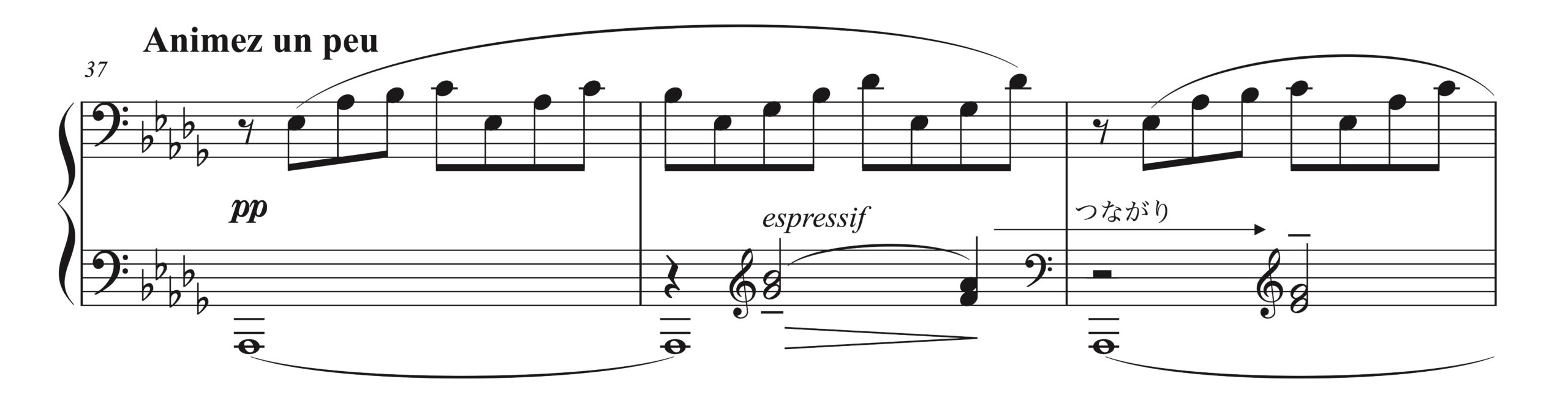

· 57小節目

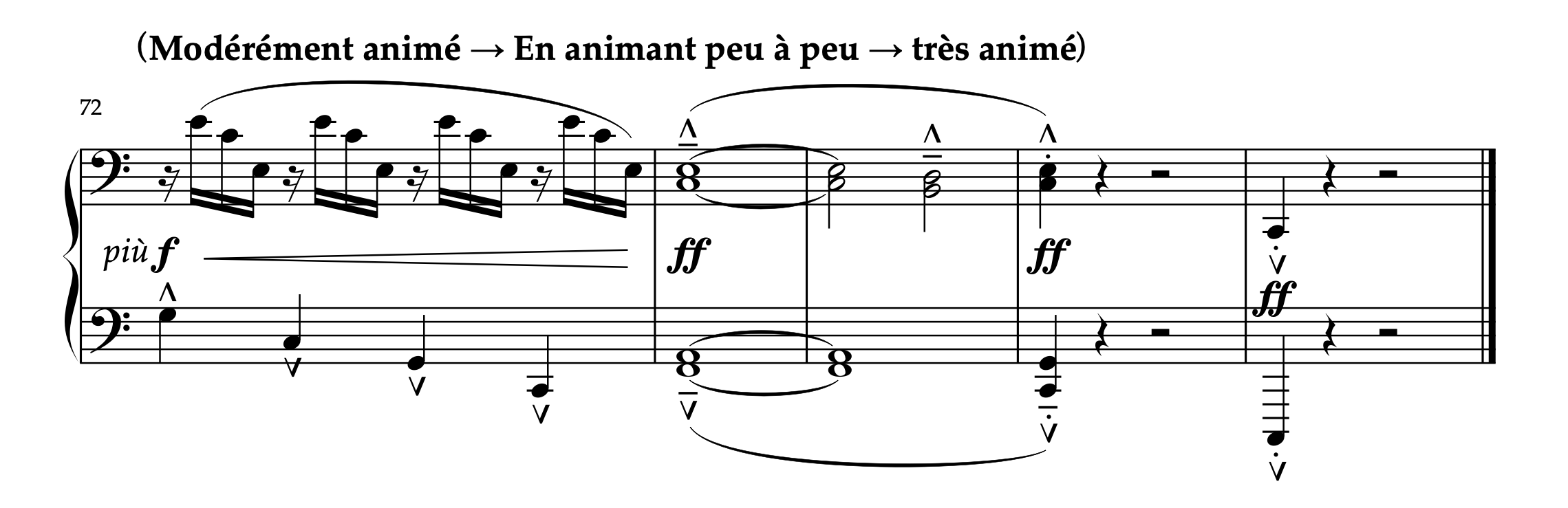

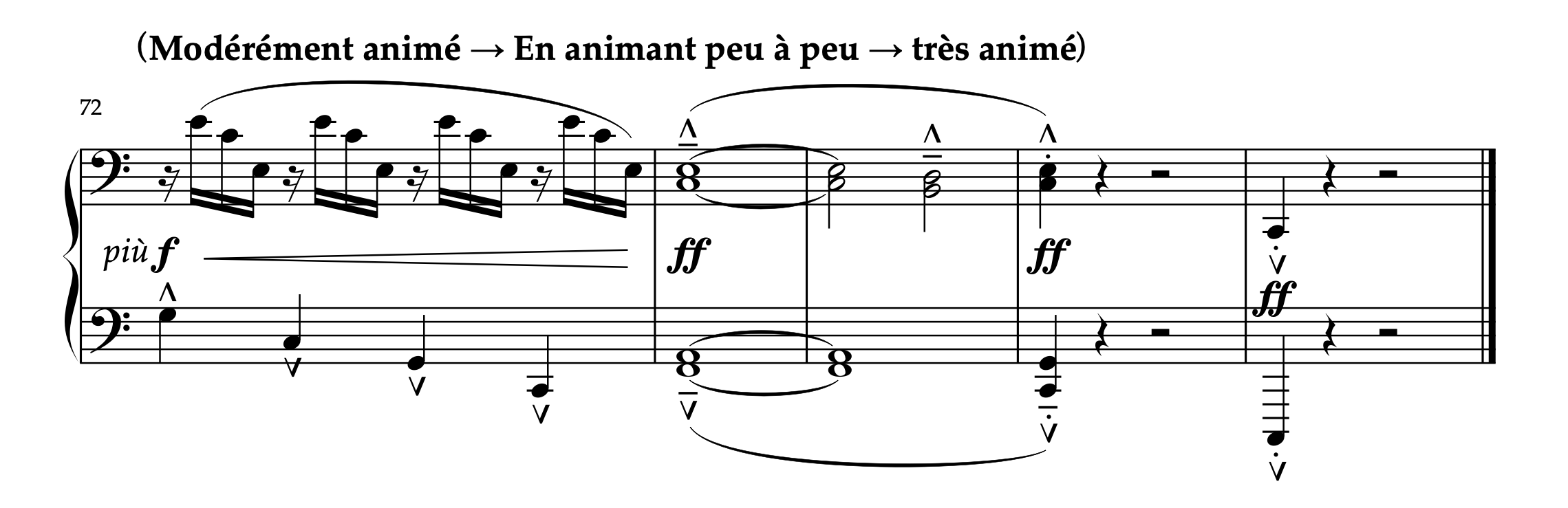

譜例(57-64小節)

盛り上がりの構築

57小節目からは一種の盛り上がりですが、ff が出てくるのは73小節目なので、まだマックスにはならないように注意しましょう。加えて、72小節目に più f があることからも、この曲における通常の f は「まだまだ制限された状態」であることが読み取れます。

左手の軸音

57小節目からは、左手で演奏する4分音符に軸を持って演奏していきましょう。全部を鳴らすのではなく、軸となる音をしっかりと打鍵したうえで、他の音はやや加減します。そうしないと、ただの音のカタマリになってしまい音楽的ではありません。

· 61-66小節

フレーズの開始位置

61小節目では2拍目に f と書いてあります:

・これは、「2拍目からフレーズが始まっている」という意味

・したがって、1拍目の「前のフレーズ終わり」は2拍目よりも大きくなってしまわないように注意する

細かな松葉を見逃さない

65小節目などの「細かい松葉」は通り過ぎてしまいそうですが、しっかりと意識して表現すべきです。作曲家のこだわりはこういったところにあります。少なくともドビュッシーくらいの力のある作曲家の場合、「とりあえず書いておこう」という気持ちで書き残している部分はまずないと思っていいでしょう。

· 67-72小節

subitoの連続

67小節目以降は、subitoでダイナミクスを変える表現が頻出します。それがクライマックスの緊迫感を生んでいるのです。確実に読み取り、正しく表現しましょう。

注意すべき箇所:

・67小節3拍目の subito f

・69小節目の subito f(2箇所)

・71小節1拍目の subito f

・72小節1拍目の subito più f

平行和音の練習法

譜例(68小節目)

68小節目は平行和音になるので、ポジションをうまくつかめるかどうがカギとなります。分散和音を通常の和音に戻してつかむ練習をすることで、確実にポジションを用意できるようにしておくといいでしょう。

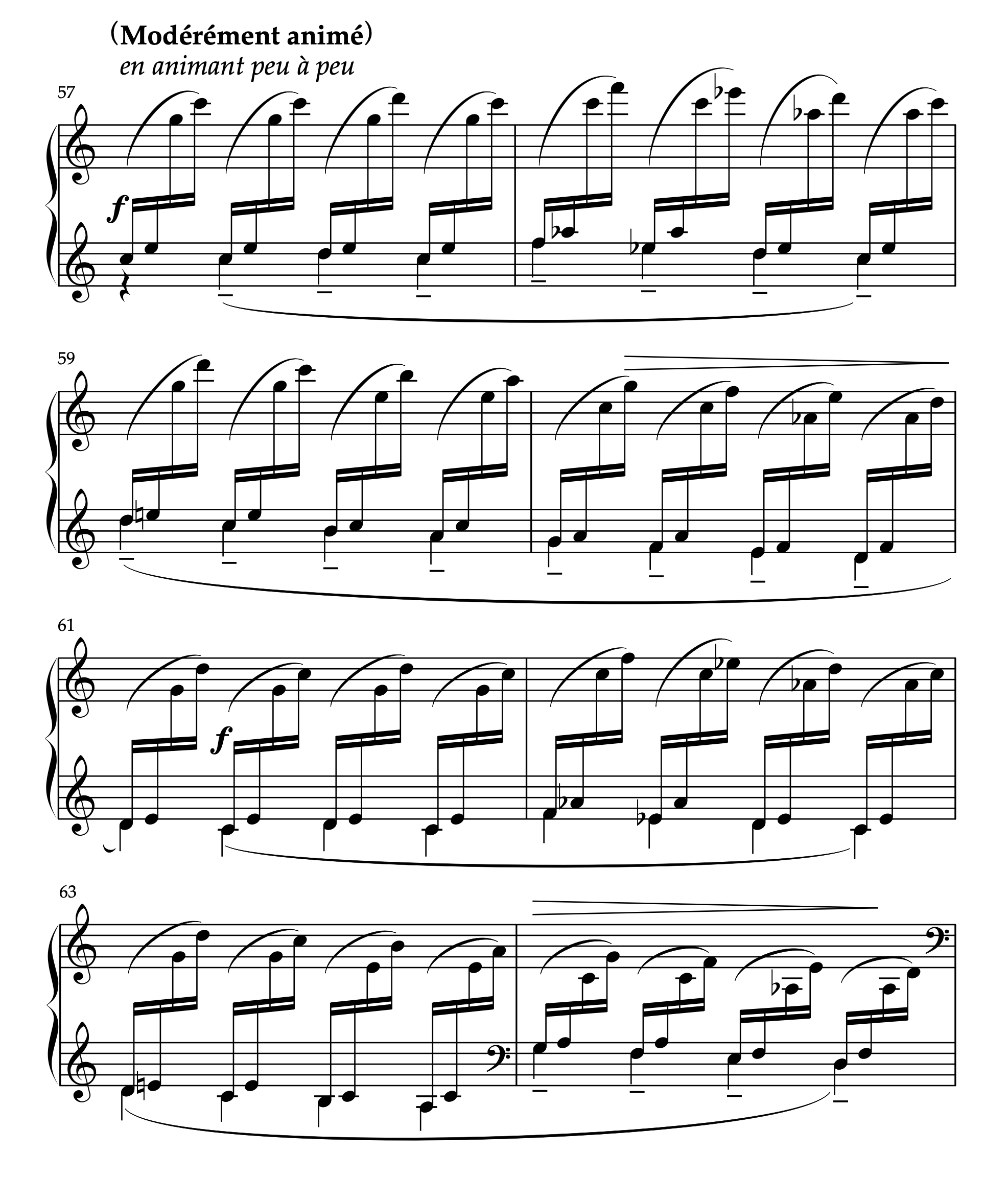

· 73小節目以降

譜例(72-76小節)

ff への突入

73小節目に入る直前では決して rit. をしないこと。そこまでに咳き込むかのような表現が使われていることに加えてクレッシェンドも書かれており、明らかに音楽が前に進んでいるからです。ノンストップで一気に ff の全音符へと入りましょう。そうすることで、「全音符になり、急に運動が変わった」という効果的な印象がより強調されます。

また、73-74小節目は急に音価が長くなりますが、決して詰まって短くなってしまわないようにしてください。テンポを体内で確実に数えておきましょう。

ff の念押し

最後の4つの小節を見ると、ff が3回も書かれています。意味としては「念押し」です。エネルギーを落として欲しくない箇所には念押しで何度も書くというやり方で、ベートーヴェンなどもよく使っている記譜法です。

音価とアーティキュレーション

最後の2つの小節は「言い切る」ようにはっきりと発音しましょう。そして、音価に注意してください。

スタッカートは書かれていますが、「ペッ!」と吐き捨てるようには弾かないことです。なぜかというと、元が「4分音符」だからです。

この作品では:

・スタッカートがついている4分音符

・スタッカートがついている8分音符

これらが使い分けられています。ニュアンスの違いを感じ取りましょう。

くさび形アクセントの解釈

最後の2つの小節では、「くさび形アクセント」と「通常のスタッカート」が併用されています。この楽曲で「全音符にくさび形アクセントが書かれている箇所が多い」ことを踏まえると:

・ドビュッシーはくさび形アクセントをただのアクセントとして使用している可能性が高い

・したがって、「スタッカート1つ+アクセント」と解釈したほうが、ドビュッシーの意図には近い

(再掲)

最終音の運指

単音による強打を演奏する運指について考えてみましょう。結論的には、強い指で打鍵するべきです。

おすすめの方法:「親指と人差し指を束にして、1つの鍵盤を2本指で打鍵する」

→ 支えがしっかりするので、とても力強い音を出すことができます。鍵盤に触れる面積も大きいので、白鍵の場合はもちろん、黒鍵であっても外しません。

代替案:中指のみで打鍵する

→ 中指はある程度手の支えが効くので、安定して力強い打鍵ができます。ただし、黒鍵の場合には外しやすいというデメリットがあります。

黒鍵の場合は「人差し指と中指を束にして、1つの黒鍵を2本指で打鍵する」やり方がとられることもあります。

► 終わりに

ドビュッシーの「グラドゥス・アド・パルナッスム博士」は、一見すると練習曲風の音型が続くシンプルな作品に思えるかもしれません。しかし、細部に目を向けると、作曲家が残した繊細なニュアンスや声部バランスへのこだわりなど、数多くの音楽的要素が詰め込まれていることが分かります。

スタッカートとレガートの使い分け、ダイナミクスの松葉の位置、subitoの連続による緊張感の構築——こうした細やかな表現を丁寧に読み取り、実際の演奏に反映させることで、この作品はただの「練習曲のパロディ」を超えた、深みのある音楽作品として生き生きと響き始めます。

推奨記事:

【ピアノ】マルグリット・ロン「ドビュッシーとピアノ曲」レビュー:作曲家が演奏家に託した記録

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント