■書かれていない「強弱変化(松葉)」はどこまで補うべきか

① メロディのフレーズ表現のために

という記事の中で

「フレーズ終わりの音」は大きくならないようにおさめるのが基本

と書きました。

つまり、

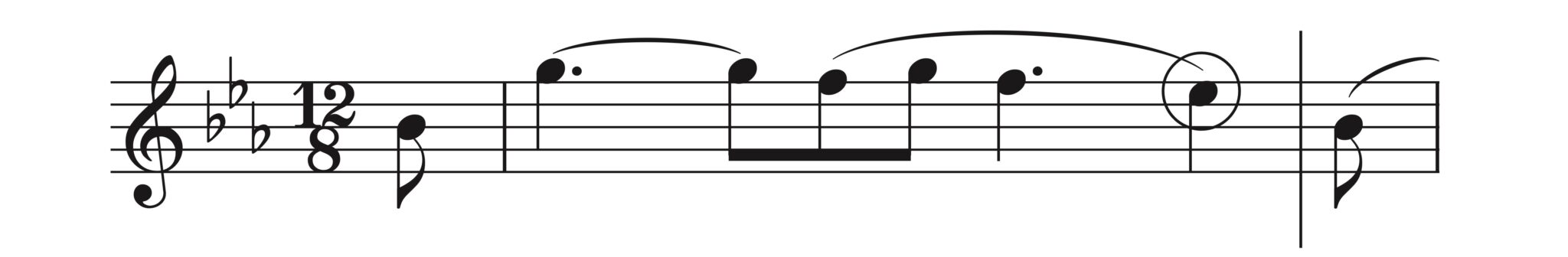

次の譜例の場合は

丸印をつけたEs音が大きくならないようにおさめます。

言い換えると

「Es音に向かって小さなデクレッシェンドの松葉が入る」

ということです。

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

ここでいう「小さなデクレッシェンド」というのは

メロディのフレーズ表現のために補う松葉です。

原曲の楽譜には書かれていない内容であり

演奏者が補うものですよね。

「楽譜はレシピだからそのままではNGだよ」

というのは、

「こういったフレージングの処理はきちんとしないといけないよ」

ということでもあるのです。

② 重心へ向けた音楽の方向性をつけるために

という記事の中で

音楽が平坦になってしまう

と書きました。

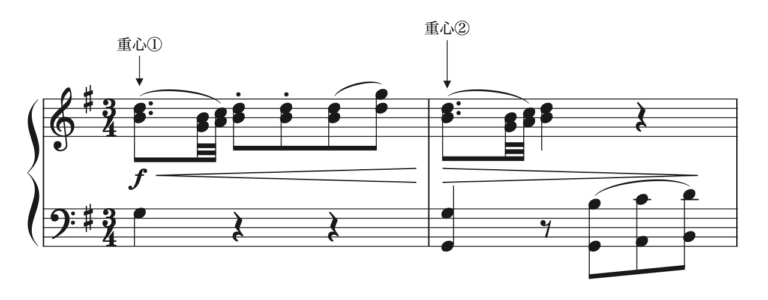

モーツァルト「ディヴェルティメント K.136 より第2楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

譜例に書かれている松葉は

演奏者が補うべきものを書き込んだだけで

原曲には書かれていません。

この例は、

メロディのフレーズ表現のためではなく

もっと大きなカタマリでの音楽の方向性を示した松葉です。

♬ 見落としがちな注意点

「強弱変化(松葉)」を補うべきシーンは

大きく以上の2パターンに分類されます。

一方、

ひとつ注意すべきことがあります。

「作曲家が ”実際に書き込んだ” ダイナミクスの松葉とのバランスを考える」

という点です。

ここまでに書いたように

「強弱変化(松葉)」は基本的に補うべきなのですが、

あまりにも大げさにやりすぎると

作曲家が ”実際に書き込んだ” ダイナミクスの松葉が活きなくなってしまうのは

想像に難しくないはずです。

音楽は相対的に聴かれるものだからです。

この辺りのバランスをとっていくのが解釈です。

それを磨くためにも

常に全体像で音楽をとらえる視点を持つようにしましょう。

【ピアノ】全体の構成はゼッタイに意識すべき

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント