よく話題にあがるのは、

「臨時記号がシャープ系なのかフラット系なのかによって、音色を変える」

というもの。

「フラットが出てきたら音色を丸く」

などと考えている方も

いらっしゃるようです。

私の結論的には、

これに関してはあまり気にしなくてもよいと考えています。

「フラットになったから」

ではなく、

そこで柔らかい音色が欲しければ

そうすればいいだけのことです。

もちろん、

「調性」という観点でみると

各調におけるサウンドの差は大きい。

したがって、

調性自体が変化しているのであれば

音色を考慮すべきでしょう。

例えば、D-durとGes-durの響きはまったく異なりますよね。

また「異名同音転調」も

音色を変えるべきところの典型例です。

一方、

「臨時記号で一時的にフラットが出てきた」

という部分は

作曲家自身、もう少しアバウトに考えていることが多いのです。

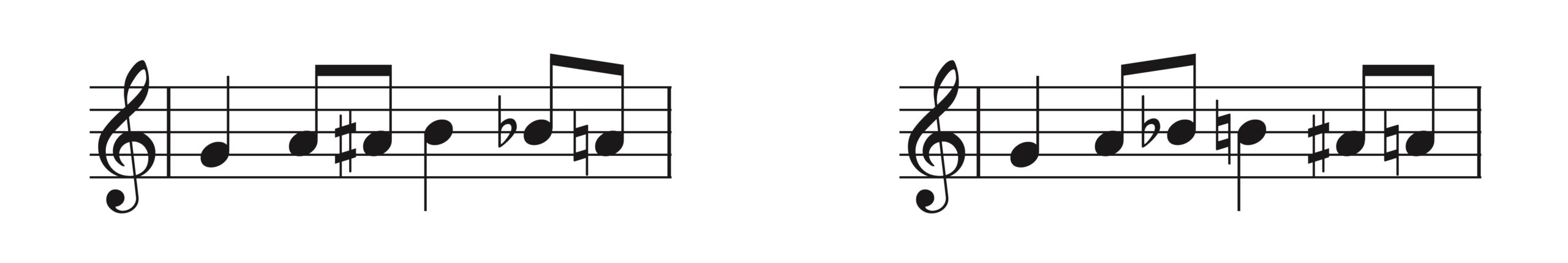

例えば、次の譜例を見て下さい。

この2つの例の場合、

一般的に良いとされる記譜は「左の譜例」です。

例外はありますが、

◉ 半音で下がっていくときにはフラットを使う

こうした方が「読みやすく、音楽的」とされているからです。

しかし、

右の譜例のように記譜しても

絶対的な間違いとは言えません。

「その調の主音と属音はフラットさせないこと」

という楽典上の約束はありますが、

それ以外は

基本的には作曲家に委ねられていて

実際の楽曲ではさまざまな記譜が混在しています。

したがって、

こういったところで

「フラットが書かれているから、音色を…」

などと考えていると

解釈としておかしな方向へ行ってしまうのです。

はじめのうちは難しいかもしれませんが、

「自身がそこで音色を変えたいと思うかどうか」

これを参考にしたほうが

よい結果となるでしょう。

その感覚を磨くのは、

「臨時記号がシャープかフラットか」

ではなく、

「的確に楽曲分析をする力の積み重ね」です。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント